ほぼ恒例行事となったロイヤル・アルバート・ホールでの連続公演を、クラプトンは1996年も行なっている。2月18日から3月3日にかけての12回。参加ミュージャンは『フロム・ザ・クレイドル』ツアーとほぼ同じで、プログラムは、ブルースの名曲を中心にしながら《レイラ》や《ティアーズ・イン・ヘヴン》も聞かせる、いわば、変則ベスト的な内容だったらしい。一連のブルース・プロジェクトに、明確な形で、いったん終止符を打ったわけだ。

そのあとクラプトンは、チャリティー・イベントへの協力や、フェスティヴァル出演、ゲスト参加、プログラム収録などを別にすると、翌97年10月の韓国/日本公演まで、自身の名義のライヴはほとんど行なっていない。前回のコラムで書いたとおり、サイモン・クライミーとの実験的なセッションから『リテイル・セラピー』を完成させた彼は、そのままの流れで、『ジャーニーマン』以来となるオリジナル作品の制作に着手したのだ。

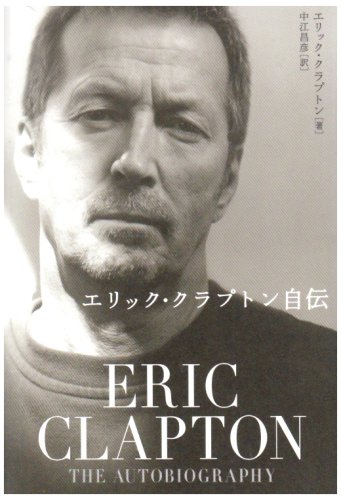

自叙伝には、その録音にも参加することになるドラマーのスティーヴ・ガッドに「悲しいアルバムをつくりたい」と語ったというエピソードが紹介されている。過去の過ち、友人たちや息子の死、愛する人たちとの別れ、傷つけた人たちへの想いなどを含めて、それまでの人生を総括したような、内省的な作品をつくりたかったということだろう。

その時点でクラプトンの手もとにあったのは、《マイ・ファーザーズ・アイズ》と《サーカス》の2曲。前者では、実の父を知らずに育った男が息子を得たときの想いが描かれ、後者では、大切なものを喪失したときの気持ちが、サーカスが街を去る情景に重ねられている。どちらも《ティアーズ・イン・ヘヴン》と同時期、つまり息子の死から立ち直る過程で書かれたものであり、方向性ははっきりとしていたわけだ。

迷うことはなかったはずだが、彼はなによりも自ら歌詞を書くことに徹底してこだわり、じっくりと時間をかけ、コンピュータを駆使した緻密なセッションを繰り返しながら、曲を紡ぎ出していった。70年代初頭の「空白の数年」がテーマとなった《リヴァー・オブ・ティアーズ》など、それらはいずれも、クラプトンの内面をさらけ出したものだった。また、《ワン・チャンス》や《フォール・ライク・レイン》などでは90年代的リズムとの融合にも積極的に取り組んでいる。

「じっくりと時間をかけて」は、芸術の観点からは素晴らしいことだが、ビジネスの観点からは、まったく反対の意味を持つ。スタジオにこもり、ツアーにも出ないクラプトンとロジャー・フォレスター(マネージャー)の関係は悪化していった。じつは、レコーディング終盤の97年6月、ロンドンのオリンピック・スタジオではじめて彼にインタビューしているのだが、たしかに、そこに漂う緊張感は半端なものじゃなかった。今となってみれば、それも懐かしい思い出である。

オリジナル12曲、ブルース・スタンダード《ゴーイング・ダウン・スロウ》、ボブ・ディランの《ボーン・イン・タイム》から成るアルバム『ピルグリム』は98年春に発表された。印象的なアルバム・ジャケットのイラストレーションを手がけたのは、『エヴァンゲリオン』で知られる貞本義行。もちろんコンセプトを固めたのはクラプトン自身で、前年秋の日本公演中に依頼したものだという。[次回5/27(水)更新予定]