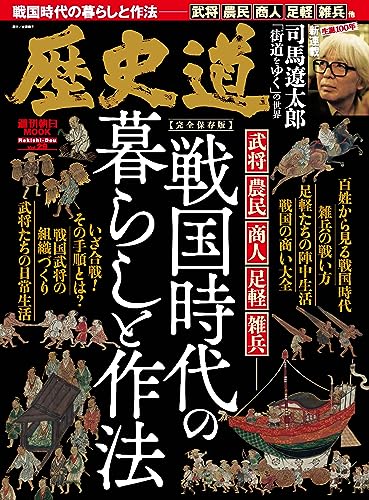

戦国時代は常に臨戦態勢だったとはいえ、大軍が戦場へと移動して、命をかけて戦うには、相応の準備が必要だった。出陣前の作戦会議にはじまり、兵の招集、人数の確認、出陣の儀式、兵站輸送、そして着陣まで。週刊朝日ムック『歴史道Vol.29 戦国時代の暮らしと作法』では、そんな「出陣の手順と作法」を特集。今回は、参集した武将が総大将の指揮下に入る「着到」について解説する。

【やっぱりアイツが最強だった】新選組最強ランキング「ベスト10」

陣触れに応じ、定められた集合場所に馳せ参じることを「着到」という。着到した家臣は、自身の軍容を主人に報告する必要があった。

元亀三年(1572)一月九日、北条氏は陣触れに際し、道祖土図書助に着到定書を送っている(「道祖土文書」)。着到定書とは、家臣が負担すべき軍役を列挙したものだ。

道祖土氏は、武蔵国比企郡八林(埼玉県川島町)で二十五貫文を給与されていた。道祖土氏が引き連れる人数は3人で、その内訳は次のとおりである。

① 一本 槍、二間々中柄、具足・皮笠

② 一本 指物持、同理(どうりは「具足・皮笠を着用せよ」の意)

③ 一騎 馬上、具足・甲大立物・手蓋・面膀

右の仕様を示したうえで、着到定書は「右の着到は分国中にすべて申し付けた。このとおりで、少しも間違いはない。これに違反する者や落ち度がある者は、法が定めるとおりである(処罰する)」と結ばれている。この軍役の負担は、必ず守らなければならなかった。①〜③について、もう少し説明しておこう。

①は、槍の担当者を一人準備することである。「二間々中柄」とは、二間半、つまり約4・5mの長さの槍ということである。具足と皮笠は、着用を義務付けられていた。

具足は槍・鉄砲に対する防備で、鉄板に蝶番を付けて胴に巻くためのもの。専用の籠手・臑当てなどの小具足が付属していた。皮笠は煮染めた皮革の裏側に筋金(骨板金、骨板、骨金)という鍛鉄製の骨板を渡し、漆をかけた陣笠である。

②は、指物の担当者を一人準備することである。指物とは自身がどの部隊に所属しているかを示すため、具足の胴の背に差したり、従者に持たせた小旗などのことだ。指物が戦場にひらめくと、戦意高揚の役割も果たした。

③は、騎馬武者を一人準備すること。この場合は、道祖土氏自身を指している。騎馬武者には、具足・甲大立物・手蓋・面膀の着用が義務付けられた。甲大立物とは、兜の鉢の立物(飾り)を特に大きく拵えたもので、手蓋は籠手、面膀(頬)は顔を守る防御具である。騎馬武者の場合は、甲大立物などを準備しなくてはならなかった。

むろん、それぞれの武将の所領規模に応じて、負担すべき内容が異なっていた。こうして動員された将兵は、規定された甲冑に身を包み、必要な武器類を持参し、出陣に臨んだのである。

※週刊朝日ムック『歴史道Vol.29戦国時代の暮らしと作法』から

こちらの記事もおすすめ ときには議論百出で紛糾することも!?総大将と重臣による作戦会議「軍(いくさ)評定」