ヤードバーズに迎えられ、生活の拠点をロンドンに移したころから(つまり19歳前後)、クラプトンは、ソーホー周辺の映画館でフランスや日本の映画をよく観たという。ハリウッド映画ではなくアート系、ということだ。

「クロサワが好きだった」という話を聞いたこともある。並行して、ケルアックやギンズバーグなどビート派の本も読み込んだ。若くして音楽に身を捧げた彼は、短期間で高い評価を獲得することにはなったものの、どこかで、自分をもっと高めたいという気持ちを持ちつづけていたのだろう。強い刺激を与えられたロビー・ロバートソンがブニュエルに傾倒していたというエピソードとも重なる、興味深い話だ。

そういう背景を考えると、ごく自然な流れだったのかもしれないが、1980年代半ばから90年代にかけて、クラプトンは映画の音楽と深く関わっている。彼のファン層を飛躍的に拡大されることとなった《ティアーズ・イン・ヘヴン》も、最初は、映画への提供という形で発表されたものだった。その後の《イッツ・プラバブリィ・ミー》や《チェンジ・ザ・ワールド》、《ブルー・アイズ・ブルー》もそう。

少し先の話をしてしまうと、89年発表の『ジャーニーマン』から98年発表の自伝的作品『ピルグリム』までクラプトンは、正確な意味でのオリジナル・アルバムをまったく発表していない。ちょうどこの時期、つぎつぎと映画関連の仕事からヒットを送り出したわけで、「サントラで食いつないだ」という皮肉な見方もあるかもしれないが、彼は、そこでの実験や挑戦を『ピルグリム』以降の創作活動にきちんと生かしていったのだと受け止めている。無駄な9年間ではなかったということだ。

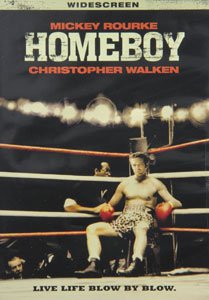

1985年、ジュリアード出身の米国人音楽家で、ロジャー・ウォーターズ(ピンク・フロイド)とも交流のあったマイケル・ケイメンとともに、BBCのドラマ『エッジ・オブ・ダークネス』の音楽を手がけたクラプトンは、翌年には、《イッツ・イン・ザ・ウェイ・ザット・ユー・ユーズ・イット》を『ハスラー2』に提供。87年には、ケイメンやデイヴィッド・サンボーンらと組んで『リーサル・ウェポン』の音楽を手がけ、そして翌88年、クラプトンが中心となったものとしては初のサウンドトラック作品ということになる『ホームボーイ』が発表されている。ミッキー・ロークが流しのボクサー役を演じた、あの映画だ。

ここでクラプトンを支えているのは、ケイメン、ネイザン・イースト、元アヴェレイジ・ホワイト・バンドのスティーヴ・フェローニ。《ダニー・ボーイ》を下敷きにしたと思われるメイン・テーマとそのいくつかの変奏、デルタ・ブルース風の《ディキシー》を核に、マジック・サムらの曲も加えて構成し、ジョニー・ウォーカー=ミッキー・ロークの想いや葛藤を表現している。[次回3/11(水)更新予定]