中山康樹さんが、去る1月28日に、逝去されました。

死因は、悪性リンパ腫。62歳でした。

ここに謹んで哀悼の意を表します。

当コラムについては、ミュージック・ストリート編集部では生前、中山さんより、書きためておられた数カ月分の原稿を先に頂戴しておりました。

普段から、〆切よりかなり早めに原稿を仕上げられる中山さんでしたが、ご自身の体調に不安があったため、連載に穴を開けないためのお心遣いかと考え、まさか今回の突然の不幸を予想だにせず、編集部では原稿をお預かりしておりました。

中山さんはお亡くなりになりましたが、先にいただいた原稿を今後も掲載し、当分の間、『音楽玉手箱』を継続していきたいと思います。

* * *

現在の感覚からすれば「ムチャクチャなこと」が、昔は「あたりまえ」のように行なわれていた。ぼくはその「ムチャクチャなこと」の最たるものが「ジャズ」という音楽だと思っている。たとえばチャーリー・パーカーの唯我独尊を絵に描いて額に入れたようなビバップ、マイルス・デイビスの暴力的かつ疾風怒濤のごときエレクトリック・ファンク・ミュージックは、昔もいまも「とんでもなくムチャクチャなこと」の代表だと思う。

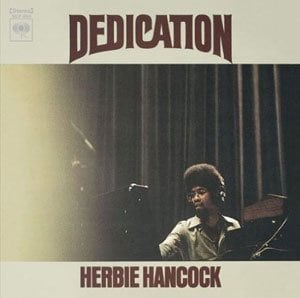

ハービー・ハンコックが1974年7月に東京でレコーディングした『デディケーション』をその「ムチャクチャなこと」に数えるのは、おかしいかもしれないし、ひょっとしたら怒られるかもしれない。しかしぼくにはこのレコーディングが、かつて日本のレコード会社が行なった外国人ミュージシャンの数々のレコーディングのなかで「最もムチャな挑戦」だったように思える。もちろん「ムチャクチャなこと」であれ「ムチャな挑戦」であれ、最上級の称賛の意味で使っていることはいうまでもない。

その日(74年7月29日)の夜は東京・新宿厚生年金会館ホールで、ハンコックが率いるヘッドハンターズの公演が行なわれることになっていた。『デディケーション』のレコーディングは、その本番を前にした午後の数時間を費やして、同じ会場で行なわれた。何事もなかったように事実関係を書いたが、ふり返ればなんと「ムチャな挑戦」だったことだろう。ライヴの直前に、同じ会場と同じ機材でレコーディングをしてしまう。現在の感覚からすれば「ありえないこと」だろうし、そもそもそのようなことを発想する人間もいないだろう。しかし70年代において、それは「ムチャなこと」でも発想外の非常識なことでもなかった。

おそらくハンコックがアコースティック・ピアノだけを演奏していたなら、綱渡りのようなレコーディングはする必要がなかった。しかし大量のエレクトリック・キーボードとそれに付随する機材のセッティングと過密スケジュールから逆算したとき、レコーディングが実現可能な場所と時間は限られていた。さらにもう一点。当時はソロ・ピアノがちょっとしたブームになっていたが、チック・コリアやキース・ジャレットといった人気ピアニストでさえ、ソロ・アルバムを制作するのはヨーロッパか日本のレコード会社とほぼ決まっていた(アメリカではソロ・ピアノもピアノ・トリオも市場性が認められていなかった)。『デディケーション』が生まれた背景には、そうした時代的要請もあった。ハンコックの初のソロ・アルバムが日本のレコード会社によってつくられたことは、じつに意義深いことだと思う。

『デディケーション』は、しかしたんなるソロ・ピアノのアルバムではなかった。多くのピアニストがソロといえばアコースティック・ピアノを指していた時代、ハンコックはエレクトリック・ピアノやシンセサイザーを導入し、ピアニスト並びにキーボーディストという、ある意味では相反する二面性を1枚のアルバムで表現しようとした。すべてが即興的な展開だったことを思えば、これほど無謀な挑戦もないだろう。前半の2曲と後半の2曲は明らかに「別のもの」だが、しかしながら1枚のアルバムとして通して聴いたとき、そこに立ち現れるのは両者の差異ではなく一体となったハンコックの世界観・音楽観にほかならない。そして演奏の背後には、このような挑戦的なレコーディングが平然と日常的に行なわれていた時代特有の熱気が感じられる。この日、ハンコック以下「ムチャなこと」に挑んだ人たちに感謝したいと思う。

アコースティック・ピアノの2曲では、ハンコックの熱い抒情が表出され(会場によるエコーがじつに効果的)、一方、エレクトリックを駆使した2曲は、ハンコックが未来のテクノやヒップホップの要素を無意識的に先取りしていたことを伝えている。歴史とは、往々にして「ムチャな行為」から生まれるものらしい。[次回3/2(月)更新予定]