6月1日、中野サンプラザは煮立っていた。会場ごと、いや、その前方にある時計台や広場も含めて、なにかひとつの巨大な鍋のようにグツグツと煮立っていた。

どのファンも皆、ひとしく興奮している。目線が、口調が、一挙一動が高揚と喜びに溢れている。全国ツアーを追っかけてきた常連ファンの姿もたくさん目に入ったし、「今回が初めてなのかな」と思えるひとも数え切れないほど見た。以前会ったことのあるファンと久しぶりに立ち話をすることもできたけれど、そのときとは目の輝きも声の張りも違う。この日が来たことの嬉しさ、初の中野サンプラザ単独公演への限りない期待が、彼らオーディエンスの細胞を活性化させているのだ。

グッズ売り場に並んだり、ファン有志から贈られた花束の豪華さに圧倒されていると、どんどん開演時間が近づいてくる。ぼくが客席についたのは開演の10分ほど前だった。

「この熱気は、ほかのサンプラザ公演とは違う」と、すぐに感じた。会場を埋め尽くしたファンすべての全身360度から凄まじい量のエナジーが放射され、それがホールの天井や壁や地面に跳ね返ってとんでもなくホットなうねりを生み出しているといえばいいだろうか。確かにこのライヴは「アップアップガールズ(仮)1st全国ツアー アプガ第二章(仮)進軍~中野サンプラザ 超決戦~」というタイトル。ようするに「アップアップガールズ(仮)が行う中野サンプラザ公演」だ。アプガにとって本当に大切な大切な重要な重要な晴れ舞台だ。だが、「重要な晴れ舞台」であるのは、ファンにとっても同じこと。

「今日のライヴには、お客さんはいないんだ。全員が参加者なんだ、主役なんだ」。そう思えるほど、アプガの中野サンプラザ公演にはパフォーマーとファンの“断層”がなかった。まぶしくて輝かしい7人の歌やダンスにファンは渾身のフリコピやコールで応え、一緒になって飛び切りエキサイティングな空間を創りあげていく。ジャマイカのサウンド・システムを思わせるステージ・レイアウトから太く熱い音圧で名曲の数々が溢れ出る。

広い舞台に立つメンバーの姿が途方もなく鮮烈だったこと、それに加えてあまりの感激で目の前がかすむのを抑えきれなかったこともあり、ぼくはけっこうな割合で目を閉じていた。そこに浮かんできたのは満天の星が光る広大な夜空、草原に腰を下ろして同じ高さの目線で魂をふれあわせるアーティストとファンの姿である。アプガ史上最大の会場での単独ライヴなのにこの日、ぼくはなんだか、これまで以上にアプガという存在が身近に感じられてしようがなかった。

「ホールは基本的に椅子席だからオールスタンディングのときのような熱いパフォーマンスは難しい」、「ホールは広いから後ろの席まで一体感を生み出すのは困難」……それがたわごとでしかないことをアプガは証明した。アプガほどの輝きとスキルの持ち主なら、どんな規模の会場であっても、まるで心の友と語り合っているかのような親密な気分をオーディエンスに提供してくれることだろう。

メモは一切とらなかった。そんなことより、一挙一動を目に焼きつけたい。後日DVDも出るだろうし、そこでは各メンバーのアップも見ることができるはずだ。が、その日その場の“空気”は絶対に捉えられない。アプガとファンが一緒に吸って吐いた“2014年6月1日、午後6時~9時の中野サンプラザの空気”はその瞬間こっきりだ。《アッパーカット!》のラスト、森咲樹は全員を勝者に選んだ。そうだ。みんなウィナーなんだ。アプガのメンバー、事務所やレコード会社のスタッフ、照明や音響のスタッフ、大道具小道具カメラ警備員、チケットをもぎる人や売店のみなさん、そしてファン。1階席最前のひとから2階席最後方のひとまで、すべてのひとに目を合わせ、手を振り、心を届けたステージだったと思う。途中アプガは何度も「ありがとうございます」とファンに言っていたが、「こちらこそ、こんな粋なライヴをありがとう。世界一の夜に乾杯!」と、キザなセリフを吐きたくなったのは自分だけではあるまい。

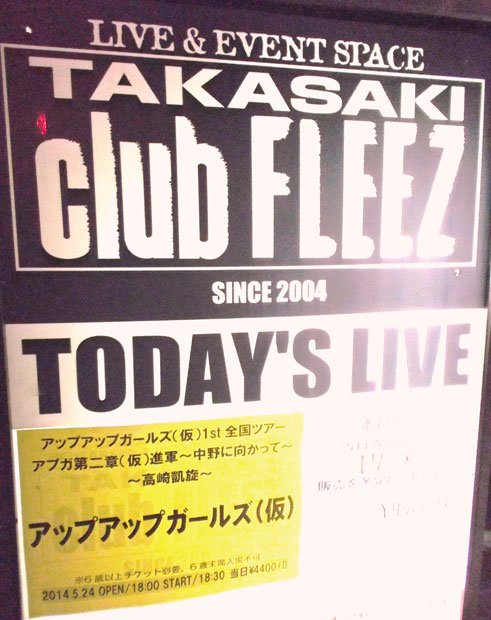

この公演の1週間前、アプガは「1st全国ツアー アプガ第二章(仮) 進軍~中野に向かって~」の総仕上げにかかっていた。5月24日の『全国(仮)化作戦~2014春の陣~』高崎決戦は、午後1時から「LABI1高崎」での開催。蛍光灯がリンリンと輝く室内でのステージだ。前方は椅子があって着席制、後方はフリースペースで立っても踊っても自由という感じである(ただしジャンプは禁止)。故郷に錦を飾る新井愛瞳の棒ラップは《リスペクトーキョー》で冴えたのはもちろん、5月18日にAKIBAカルチャーズ劇場で行なわれた「中野サンプラザ超決戦 ビフォア公演」でベールを脱いだ《このメロディを君と》が初めて「春の陣」で披露されたのもアプガ・ファンにとっては見逃せないポイントだった。その後「club FLEEZ」で行なわれた本公演も、いうまでもなく絶好調。ひとりMCは当然ながら新井愛瞳が担当し、溢れんばかりの群馬愛を張り裂けんばかりの熱い語り口でアピールした。ファン有志による“新井愛瞳さん 群馬凱旋企画”は、《Starry Night》で発動。入場時に配られた星型の紙(?)がいっせいに掲げられ、そこに彼女のイメージカラーである青のサイリウムの放つ光が反射する。このとき確かに、地下にあるライヴハウスで星空がまたたいた。

進軍ツアーの最終は、翌25日の新潟公演だ。まずは正午、新潟万代シテイパーク(「シティ」とは書かないようだ)における「春の陣」。野外ライヴにはうってつけの晴天だ。大き目のステージをフルに生かしながら、アプガはファンに限らず通りがかりの人すべてを吸引するかのようなパフォーマンスを展開する。ピースフルな《このメロディを君と》が春の空気にそっと溶け、コール&レスポンスの炸裂する《チョッパー☆チョッパー》がひと足はやい夏を運ぶ。そしてラストはなんと、《お願い魅惑のターゲット》。これをライヴでやるのは本当に久しぶりだ。なぜこれをとりあげたのかはMCで明らかにされた。この曲を最初に歌ったグループ=メロン記念日の元メンバー、斉藤瞳の出身地が新潟であり、しかもアプガは「春の陣」の前に、彼女がパーソナリティを務めるラジオ番組に出演したのである。大先輩への、ほとばしるように熱いオマージュ。「アプガ、なんて粋なんだ」と、ぼくは感激にふるえながら《お願い魅惑のターゲット》に没入した。

「春の陣」からライヴ本編まで、数時間の空きができる。これがつらい。一種の禁断症状のようになる。大抵のファンはその間に観光するようだが、ぼくはひたすらじっとして「春の陣」の感動を反復し、ライヴ本編への期待を高めながら、少しでもアプガ切れの症状をやわらげることに注意を注ぐ。誰かが自分の体を透視したら、もうありとあらゆる臓器や骨に「(仮)」という文字が刻まれていることを発見するだろう。「新潟LOTS」での本公演は、当ツアーの総仕上げ、集大成と呼ぶにふさわしい、荘厳で重厚なものだった。この感触、ずいぶん前のスペイン旅行で、真下からサグラダ・ファミリアを見上げたときに似ている。偉大なものに対する畏怖。素晴らしいアートに出会った時にのみ発せられる、自分の体内がメラメラと燃え上がっていくような感触だ。通常の進軍ツアーは《サマービーム!》で終わるのだが、この日は最後の最後にダブルアンコールで《あの坂の上まで、》が歌われた。ひとりMCは古川小夏。森咲樹が突如として披露したラップは“ここは新潟、私はO型”だったか。ラップというよりも、リズミカルなダジャレだ。

燃え上がるファイティング・スピリットと、このうえない可憐な一面。鍛え抜かれた硬質な世界観と、肉球のようにやさしい感触。相反するものを内包しながら、アプガの世界はさらに広く深く進化していく。7月1日から5日にかけてはニュー・シングル《全力! Pump Up!!/このメロディを君と》のリリース・イベントが行なわれる。入場無料のミニ・ライヴなので、まだアプガを見たことのないひとには特にとにかく「ぜひ足を運んでいただきたい」としつこいくらいに薦めたい。そして「心をまるごと奪われる覚悟はしたほうがいい」とも告げたくなるのである。[次回7/28(月)更新予定]