1976年6月29日、ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルでハービー・ハンコック(ピアノ、キーボード)の楽歴を振り返るコンサート「ハービー・ハンコックの追想」が催された。プログラムは60年代半ばのマイルス・クインテット、70年代初めの3管セクステット、当代のエレクトリック・ファンクというもの。目玉はマイルスが参加する「黄金のクインテット」の再現だったが御大が出演をキャンセルし、フレディ・ハバード(トランペット)が代打に立つ。これが功を奏してコンサートは成功、評判が評判を呼び翌77年にクインテットを再結成、全米から東京に至るワールド・ツアーに出ることに。先のコンサートのライヴは一度限りの特別公演:Very Special One-Time Performanceを意味する『V.S.O.P.』(Columbia)の名で発表され高い評価を得ていた。再結成に際して先のコンサートで最も評判を呼んだクインテットに「V.S.O.P.」が冠されたというわけだ。

それにしても、マイルスが参加していたらここまで好評を博していただろうか。実際、過去を振り返らず、はるかあらぬ方に行っていたマイルスが何を演奏するというのだ! フレディが参加したからこそ新主流派の今日的再生という方向でまとまれたのだと思う。不思議なことに、新主流派の中心だった彼らが一堂に会するのは初めてだった。例えば、ハービーの『エンピリアン・アイルズ』『処女航海』はショーターを欠き、ショーターの『スピーク・ノー・イーヴル』『ジ・オール・シーイング・アイ』はトニーを欠いている。ワールド・ツアーの終着点、東京でのコンサートはこの年から始まったサマー・ジャズ・フェスティヴァル、ライヴ・アンダー・ザ・スカイの最大の呼び物となった。当初は夜の部だけの予定だったがチケットが早々に売り切れ、昼の部が追加される。ファンの関心の高さが知れるというものだ。これがその記録で《81》以外は夜の部の演奏が収められた。

開始直前、会場の熱気が伝わる。幕開けはハービーの《アイ・オブ・ハリケーン》だ。ハービーが口火を切り、フレディ、ショーターが続き、ハービーの一段と光るソロのあとテーマに入ると大歓声が。勢いが閃きに勝るフレディ、寸止めの凄みで迫るショーター、めくるめくハービーと、快調な滑り出しだが、なんと言っても凄いのはトニーの猛爆だ。ショーターをフィーチャーした《ジアナ》は天上の調べか、得も言われぬ美しさが漂う。カーターの《81》は瀟洒にファンキーなブルースだ。淀みないフレディ、実にユニークで場違いにも映るショーター、マイルス時代に近いハービーと、なかなかの快演と言える。《処女航海》も曲名を告げると大歓声が。輝かしいフレディに無伴奏で静流のキラメキを思わせる傑出したソロをとるハービー、屈指の出来だ。加えてトニーが大活躍、躍動的で変化に富むリズムが素晴らしく、再演を超えて時代の息吹きを感じさせる快演となった。

トニーの《ローラ》はドラム・ソロをフィーチャー、序盤の絡みでフレディの保守性とショーターの尖鋭性が如実に浮かび上がる。トニーのロングソロはこの日一番の出来だ。フレディの《レッド・クレイ》も曲名を告げると歓声が。フレディはまさに水を得た魚で気持ちよくパラパラ連射しヒューヒュー唸りを上げる。ショーターは怪しい空気を醸し、熱を上げるとトニーの煽りに乗じ「どこが《レッド・クレイ》やねん?」の異曲に変えて気炎を吐く。クールにしてホット、アグレッシヴにしてファンキーなハービーも快調だ。このあとフレディの《バードライク》が演奏され田園コロシアムの熱い夜に幕が降りる。このグループがなぜこれほど人気を呼んだのか。結局、フュージョン・ブームとバップ/ハードバップ・リヴァイヴァルの最中、新旧のファンに新鮮に響いたということだろう。ストレートアヘッドの復活と新伝承派の台頭に寄与した期間限定グループの快ライヴだ。[次回1月20日(月)更新予定]

【収録曲一覧】

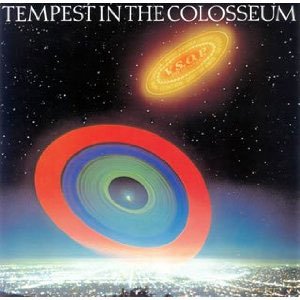

Tempest in the Colosseum / V.S.O.P. The Quintet

1. Eye of the Hurricane 2. Diana 3. Eighty-One 4. Maiden Voyage 5. Lawra 6. Red Clay

Freddie Hubbard (tp), Wayne Shorter (ts, ss), Herbie Hancock (p), Ron Carter (b), Tony Williams (ds).

Recorded at the Den-En Colosseum, Tokyo, July 23, 1977.

※このコンテンツはjazz streetからの継続になります。