長い夏休みが終わり、探究堂の教室ににぎやかな声が戻ってきました。誰一人欠席することなく元気に登塾し、いよいよ新学期のスタートです。

「ねえ、今度のプロジェクトってどんなことすんの?」

新プロジェクトの内容に興味津々で待ちきれない様子のぷれりか(幼児)クラスの子どもたち。

私は不意にポケットからある生き物の巨大フィギュアを取り出し、机の上にぽんと置きました。

彼らは最初きょとんとした表情を浮かべたものの、それが丸まっているダンゴムシであることにすぐ気づくと一気に笑顔がこぼれます。

「じゃあ、『ダンゴムシ』という言葉を聞いて思いついたことを教えてくれへん?」

子どもたちがどのような既有知識を持っているのか確認するため、いつもの問いを投げかけます。

「ダンゴムシとワラジムシは似てるけど、ワラジムシはツノ(触角?)が短くて、丸まらへんねん」

「おなかに白い物がくっついていて、それは卵なんだよ」

「生まれたばかりの時は体の色が黄色なんだって」

「敵のアリがきたら丸くなるけど、あれって硬い部分でおなかを守ってるんだと思う」

「枯れた葉っぱが好物だって、『しまじろう』で言ってた!」

保護者の方も知らないことが多かったようで、思わず感心の声があがります。過去のプロジェクトに比べて、最初から活発に意見が出てきた印象を受けました。

ただ、実体験に基づいた知識というよりは、本やテレビなどで見聞きした情報をそのまま語っているようにも感じられました。

今回のプロジェクトを通じて、テーマに対するイメージがどのように変化していくかが楽しみです。

せっかくなので、授業に一緒に参加する保護者の方にも意見を聞いてみました。すると、その中でいくつかの疑問が浮かび上がってきました。

・ごはんは枯れた葉っぱ以外に何を食べるのか?

・石の裏や階段のへりでよく見かけるが、そもそもどこに住んでいるのか?

・どれくらい生きられるのか?(寿命はどのくらいか?)

・足の数が多いイメージだが、何本あるのか?

身近でよく見かけるものの、その生態について意外に知らないことが多いものです。

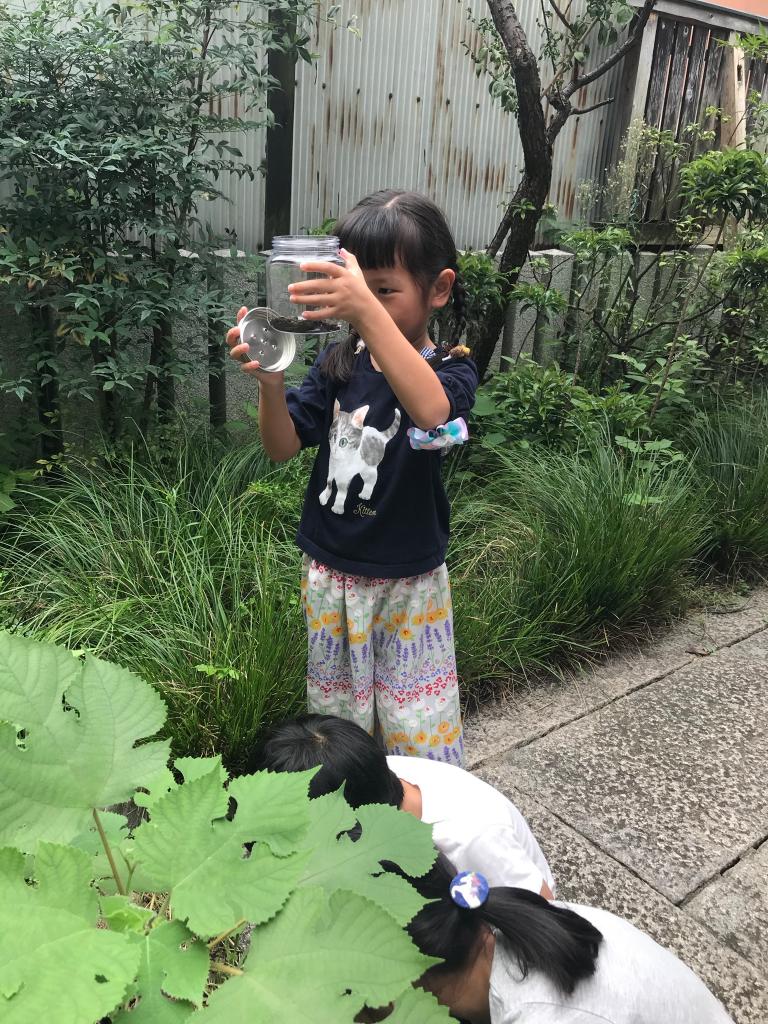

この日は天気予報も外れ、無事雨が降らなかったので、早速みんなでダンゴムシを探しに出かけることにしました。探検隊のメンバーは鴨川デルタまでの道をきょろきょろしながら歩きます。

教室前に置いてあった植木鉢をずらしてみたり、街路樹の下の土を探してみたり、道路の植え込みの中をのぞいてみたり。しかし、ダンゴムシたちの姿は一向に見当たりません。