当直や呼び出しが多く、長時間労働の象徴でもあるお産の現場。世界トップの周産期医療を維持するためにも、医師の働き方や、産科医療体制の見直しが必要だ。

* * *

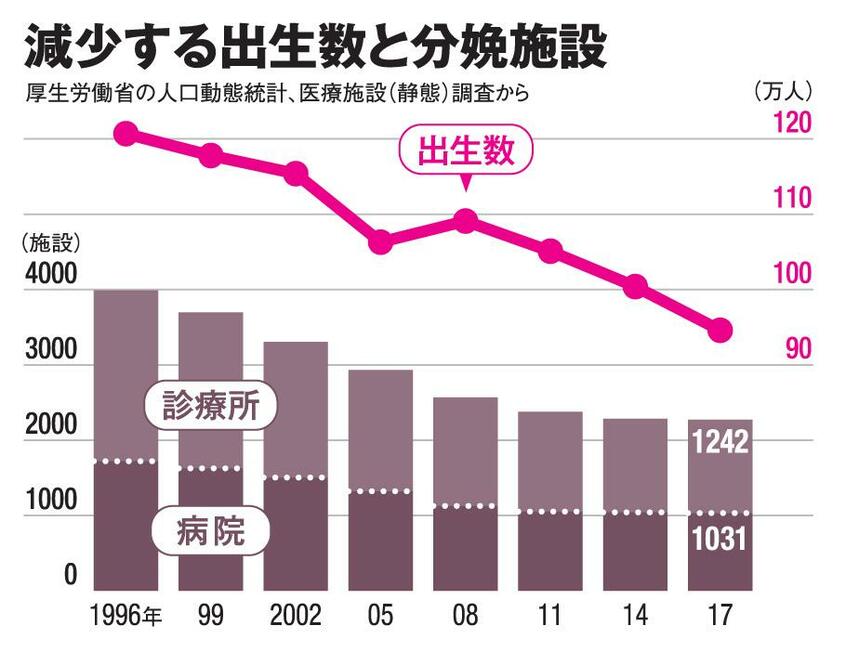

昨年9月、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会は合同で、「産婦人科医の働き方改革」を宣言し、その実現のために、地域の公的な分娩取り扱い病院の大規模化や重点化の推進、チーム医療の推進、女性医師の継続的就労支援などを提案した。

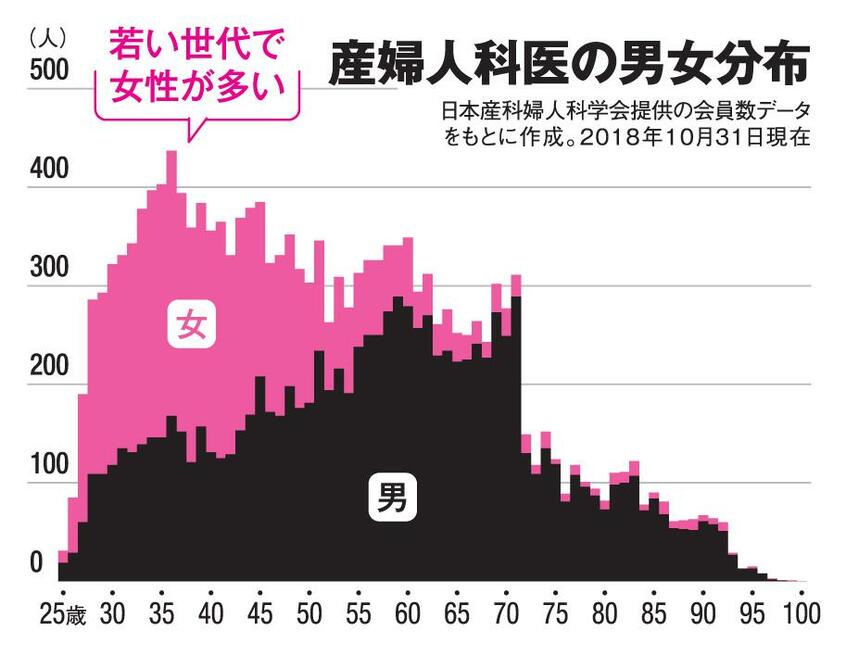

両団体が女性医師の就労支援を掲げるのには理由がある。日本産科婦人科学会員の年齢、性別分布を見ると、50代以降では全体的に男性が多いが、45歳未満では女性医師の割合が多く、20、30代は6割以上が女性だ。

「これほど男女比が急激に変わっている職業は他にないのでは」(中井医師)

20~40代といえば、子育て世代だ。「産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告」(18年12月)によると、常勤女性医師のうち、妊娠中または育児中は45.1%にのぼり、多くは当直免除などの勤務軽減を受けて仕事を続けている。

妊娠、子育て期も離職せずに働き続けられるよう支援することは大切だが、一方で勤務軽減を受ける医師が増えれば、夜間や休日の勤務を担う他の医師への負担が大きくなる。

都内の大学医学部の産婦人科学教室で専任講師をしている40代前半の男性医師は「僕は一体いつまで休日や夜間に働かされるのか」と嘆く。30代までは昼夜問わず働き続け、40代になって管理職になった頃、働き方改革の波が押し寄せてきた。

「若い医師の勤務時間が減った分、僕たちの仕事量が増えています。僕たちの世代は一番損をしていると感じます」

別の産婦人科医も「働き方改革は、働き方改革がなされていない医師の犠牲の上に成り立っている」と指摘する。不公平感を抱く医師は少なくない。

同アンケートを実施する日本産婦人科医会勤務医委員会の委員長で、日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長の木戸道子医師は、長期間の勤務軽減は本人にもマイナスだと指摘する。