<1人暮らしの女性の家に刃物を持った男性が侵入、女性が声を上げたので逃げてそのまま逃走中>

5月下旬、福岡県に暮らす女性(47)の携帯電話にこんな内容のメールが届いた。住んでいる街の警察から送られてきた「不審者情報メール」だった。

女性は、小学5年の長女(11)が帰宅すると、事件に巻き込まれないためにも極力周りに目を配りながら登下校するよう言い聞かせた。女性が不審者情報メールに登録したのは、長女が小学校に入学したとき。1人で登下校するので心配になったからだ。女性は自宅で英会話教室を開いている。仕事柄、多くの子どもが来るので不審者情報メールは重宝していると言う。

「保護者とともに情報の交換や対処などをするのにとても役立っています」

川崎市の登戸駅近くで5月28日、スクールバスを待つ小学校の児童ら20人が51歳の男に刃物で殺傷されるという痛ましい事件が起きた。事件の後、各地で「不審者」への対応訓練が行われているが、子どもが犠牲になるケースも多く、保護者や関係者の心配は尽きない。

そうした中、関心を集めているのが不審者情報メールだ。いつ、どこで、何があったのか。不審者情報や身近な犯罪発生情報などが、登録した人の携帯電話などに送られる。都内のある高校の教員(59)は、警視庁から配信される不審者情報メールを学校単位で活用していると言う。

「管理職と生徒部主任と情報共有、事と次第によっては生徒に情報提供、下校指導などで対策をとります」

不審者情報メールはネットの普及とともに2000年代に広がり、今では多くの警察や自治体、学校などが発信している。

「子どもを対象とした事案は全体の6、7割。登下校の時間帯に多い傾向はあります」

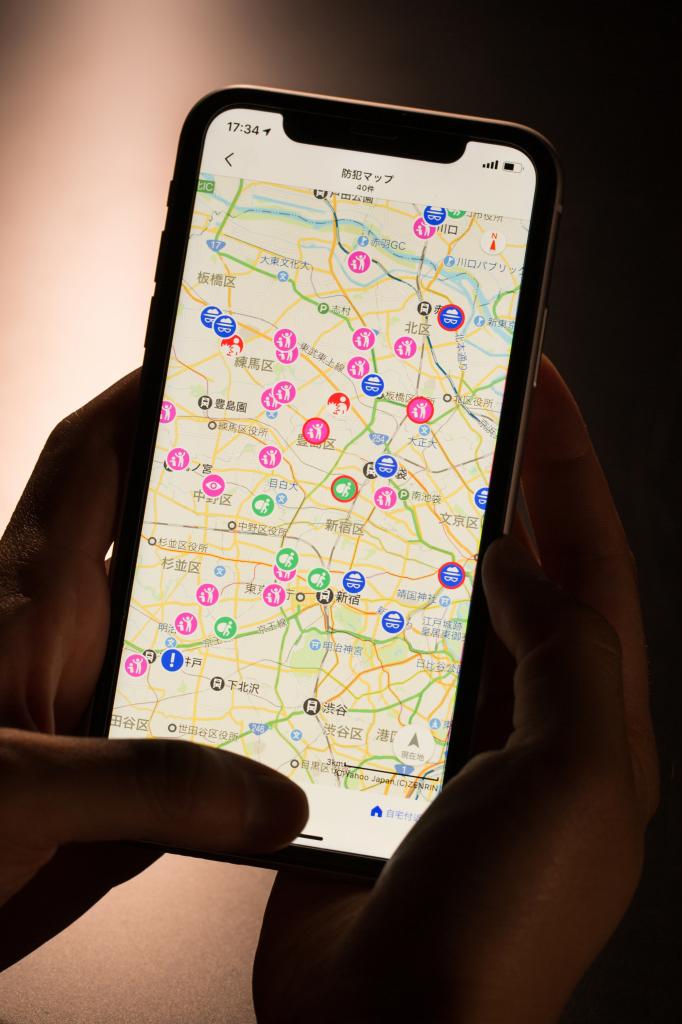

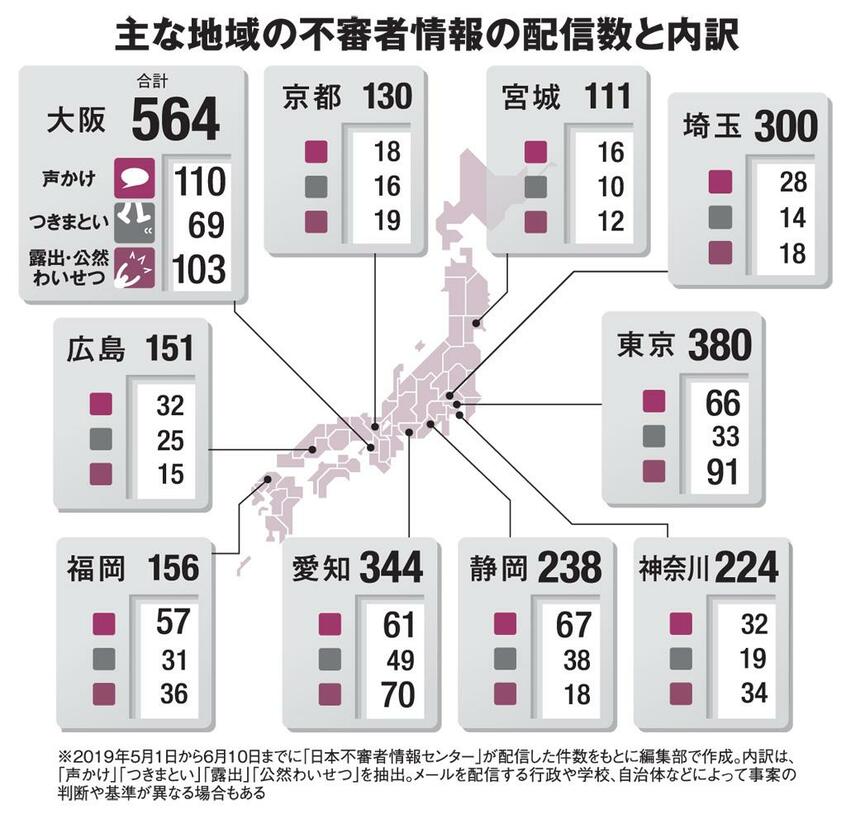

と話すのは「日本不審者情報センター」(東京)代表の佐藤裕一さん(44)だ。同センターは、16年から全国の警察や自治体が公表する不審者情報を独自に収集、すべて共通形式の記事に書き直し、ネット上で公開している。さらに、スマートフォンのアプリ「Yahoo! MAP」に情報を提供し、「暴行」「声かけ」などの発生場所が地図上に表示される。ほかにもニュースアプリ「ニュースパス」などにも記事を配信している。