満員電車での“痛勤”から人々を開放する「通勤ライナー」が鉄道各社から登場している。朝夕の通勤ラッシュの時間帯に数百円の追加料金を払って「必ず座れる」列車のことで、京王や西武鉄道、東京急行電鉄などが次々と運行している。背景には何があるのか。

* * *

通勤ライナーの草分けは小田急電鉄だ。1967年、新宿と箱根を結ぶ特急「ロマンスカー」を通勤定期で利用できるようにした。

「当時ノンストップだった新宿~小田原間のロマンスカーのうち、夕方の下り列車を新原町田駅(今の町田駅)に停車させたのが通勤ロマンスカーのスタートです」(小田急)

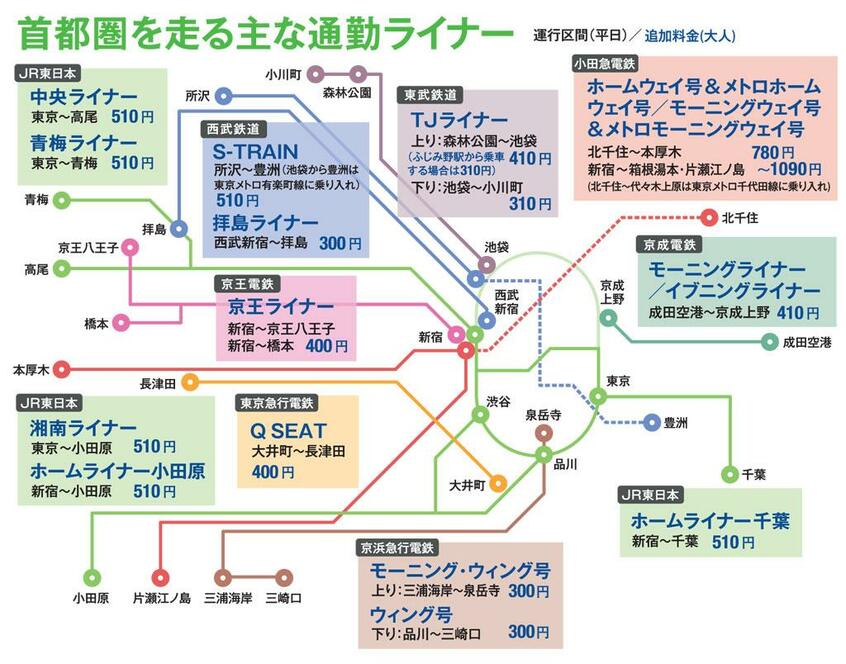

80年代以降、首都圏の鉄道各社は次々と通勤ライナーを投入する。85年、京成電鉄が早朝の成田空港発京成上野行きの「モーニングライナー」を、86年には国鉄(現JR東日本)が東海道線で「湘南ライナー」を開始。92年から京浜急行電鉄が「ウィング号」を、08年からは東武鉄道が池袋と埼玉県南西部を結ぶ東武東上線に通勤ライナー「TJライナー」を走らせている。

各社が通勤ライナーを走らせる背景にあるのは、鉄道会社間の熾烈な競争だ。

例えば、ともに東京西部の多摩地域と新宿駅を結ぶ「ドル箱路線」を抱える京王と小田急。鉄道ジャーナリストの松本典久(のりひさ)さんは、前出の京王ライナーには小田急への対抗意識がうかがえると話す。

両社が競合する多摩センター~新宿間は、京王が319円、若干距離が長い小田急は370円(共にICカード利用時)と運賃に差があることもあって、多摩センター駅の16年度の1日当たりの乗降客数は、京王8万7551人、小田急5万585人と京王の圧勝だった。

だが今年3月、小田急は複々線化工事完了にともなうダイヤ改定で所要時間を短縮し、新宿まで最大14分縮めラッシュピーク時最速36分と、京王と互角に近い状態となった。

「京王には、手をこまぬいていると小田急に乗客が流れるとの危機感がある」(松本さん)

沿線の人口減少への危機感も、競争に拍車をかける。