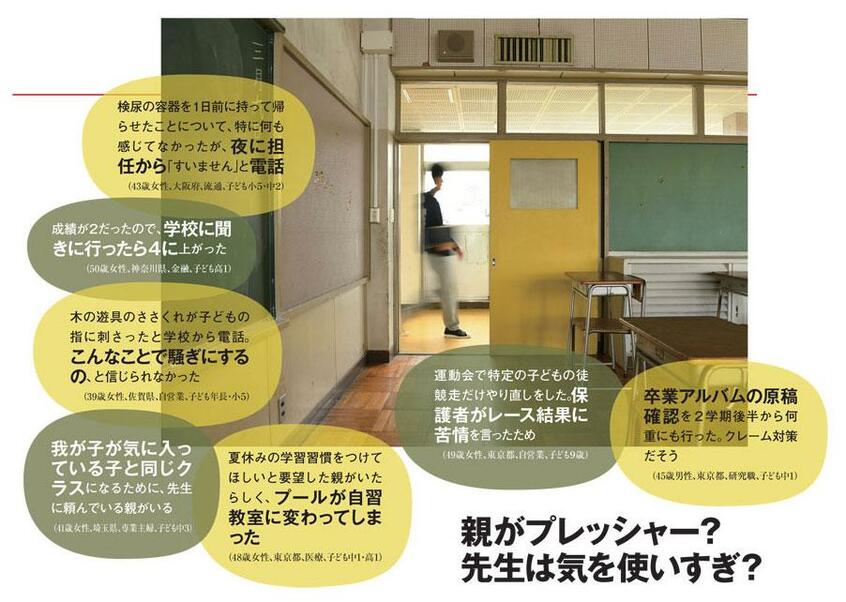

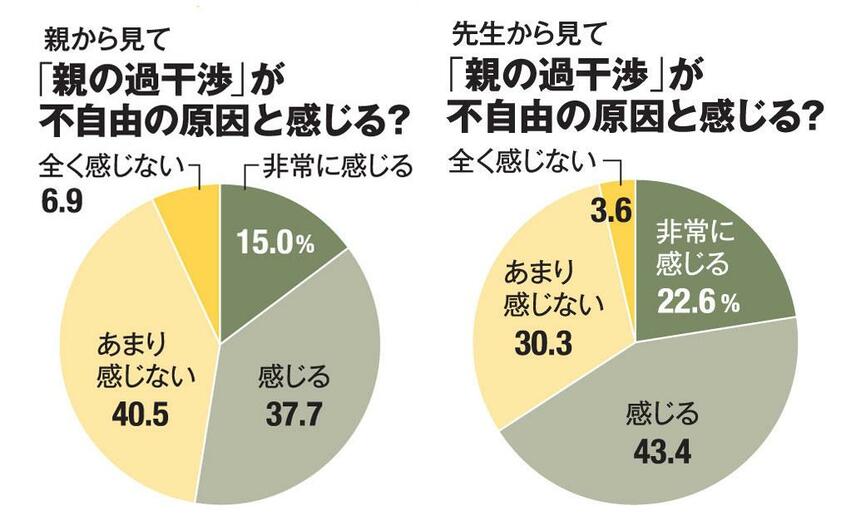

様々な理由から、学校に「不自由」を感じる親や先生が増えている。アエラが親と先生682人を対象にインターネットを通じて行ったアンケートによると、「子どもたちにとって、学校が不自由だと感じますか」との問いに9割以上が「感じる」という旨の回答を寄せた。その一因は、どうやら「親の過干渉」にあるようだ。

* * *

今回のアンケートでも、不自由の原因として「親の過干渉」があると回答したのは、先生では66%にも上った。

対応に苦慮するのは熱心な親だけでない。生活習慣のできていない家庭にも手が焼ける。

育休中の女性教員は、朝、クラスで出欠をとり、欠席連絡の入っていない家庭には必ず確認の電話をしていた。登校途中で事故に遭っているといけないからだ。

家の電話がつながらないときは保護者の携帯、生徒本人の携帯、祖父母に連絡を入れることもあった。それでも連絡がつかないときは家庭を訪問する。

「寝ぼけまなこで生徒が出てくることがあります。生活習慣の指導は家庭の役割だと思うのですが。色々なことが学校に押しつけられすぎです」

都内の高校に勤務する50代の教員はこうぼやく。

「ちゃんとできてゼロ。失敗するとマイナス。それが学校なんです」

首都圏の小学校に勤務する男性教員も言う。

「行事のアンケートをとって100人のうち99人が満足したとしても、1人クレームがあったらそれが大ごとになる。99人が満足しているから良しとならないのが学校です」

親からクレームの入る余地がないよう、学校が先回りして2重、3重の予防線を張れば張るほど現場は窮屈になり、先生もより多忙になる。

今年3月まで小学校教員だった女性(29)は6年間で二つの学校に勤務。最後の1年を過ごした2校目はミスやクレームを必要以上に恐れる「守り」の学校だった。学期末の忙しい時期、通知表の所見の誤字脱字チェックを何回もやらされ、表記の細かい修正に追われた。

「『六年生』はよくて『6年生』はダメ、『友だち』はよくて『友達』はダメ。それでクレームが来るとも思えないのに、過剰な予防線を張ることに、やたら時間とエネルギーをかける学校で疲れました」