災害が多発している近年の日本。もし我が家が被災した場合、しかるべき申請をすることで、国や自治体から支援を受けることができる。しかしそのためには、気を付けなければならないこともあるという。

* * *

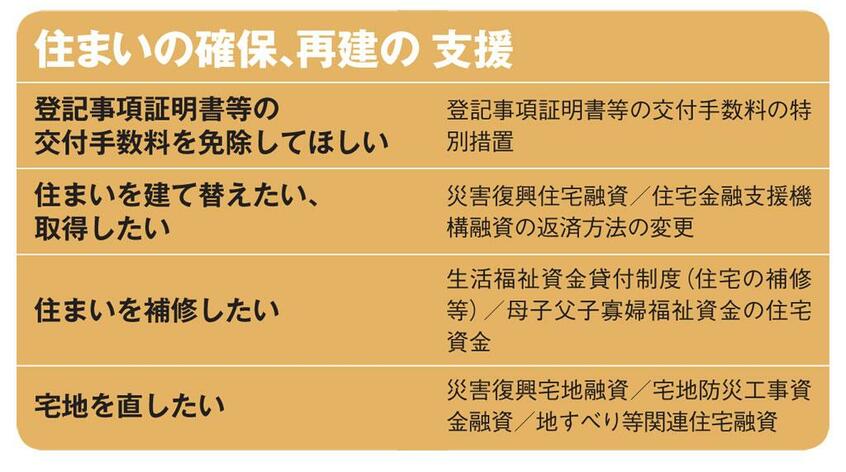

災害発生から生活を再建する局面で、最も多くのお金が必要になるのは住宅だろう。

たとえば震度7の巨大地震に見舞われた時、被災地ではおそらく家屋の応急危険度判定が最初に実施される。自治体職員や自治体から委嘱された建築士などが建築物の被害状況を一戸ずつ確認し、「調査済(使用可能)」「要注意」「危険」の3段階に区分していく。交通信号機にちなんで、安全な順に緑、黄色、赤のいずれかのステッカーが貼られる。

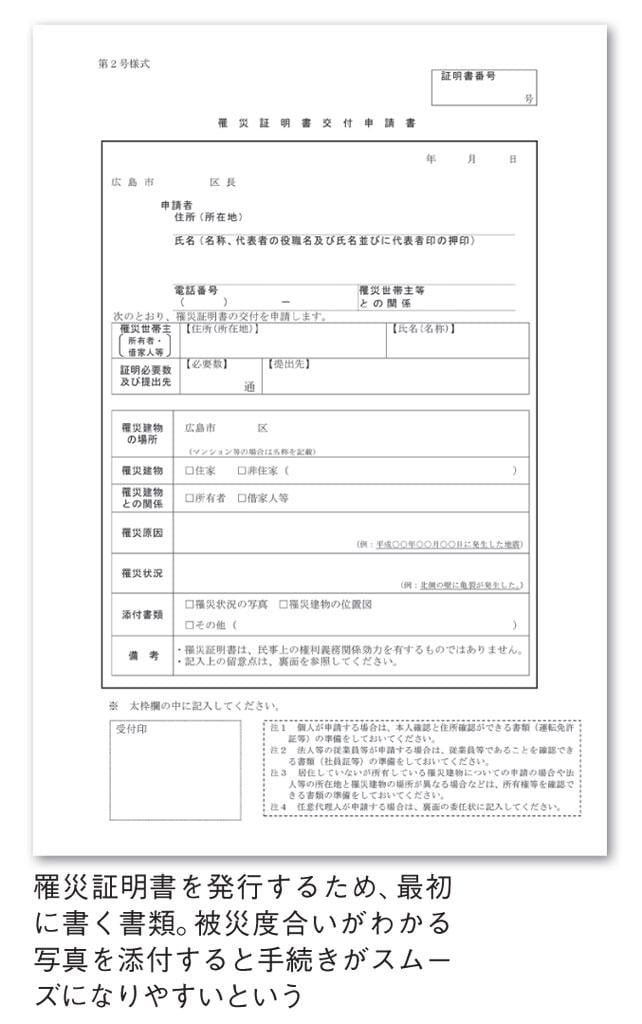

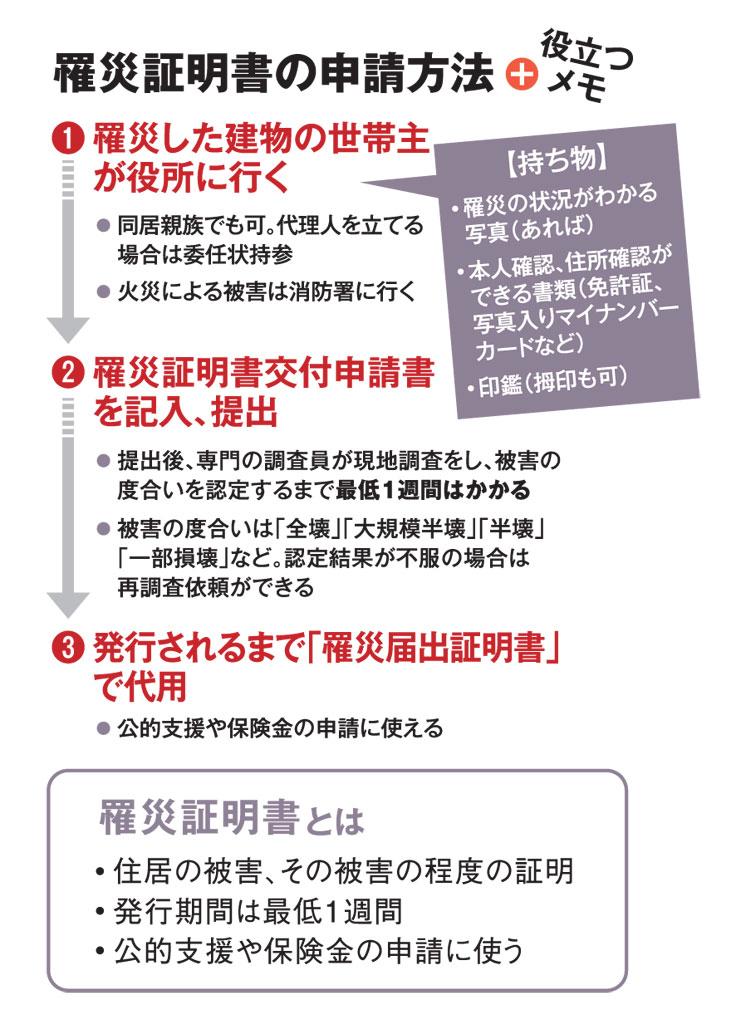

応急危険度判定は余震による二次被害の犠牲者を出さないことが主眼の緊急調査だ。住宅再建のために、まとまったお金の公的支援を受ける際は、罹災証明書用の「被害認定」を別に受ける必要がある。

応急危険度判定と罹災証明書の被害認定は調査の目的も性質も違う。隣家が今にも倒れてきそうなため、応急危険度判定で「危険」と判断されても、自分の家が無傷なら被害認定では「全壊」とみなされない。

実際の被害認定作業は、限られた人員により駆け足で行われるのが実情だ。このため、判定される側には、どうしても不服が出る。判定に納得がいかない場合は2次調査を申請することもできる。

注意したいのは被害認定調査前の取り壊しや補修。住宅の損傷具合を確認できなければ、被害は認定されない。国民の税金を投入するため、事実関係があいまいな状態では被害が認められないのだ。このため、損傷の程度を撮影しよう。

自宅が被災したら、たとえ損傷度合いが全壊に近くても、少しでもきれいにしたくなる。しかし片付けてしまえば被害の程度はわかりにくくなる。濁流に漬かった家屋の壁、泥まみれになった自動車などは、汚れを落とす前に記録に残す。

「写真の撮影は公的支援だけでなく、民間保険会社への保険金請求の際に役立ちます。災害が起きると、平常時は当たり前の“いつどこで何が起きたか”を証明することさえ困難になります。住宅の写真を撮影するなら、正面だけでなくあらゆる角度から、大きさが分かるように撮りましょう。人や自動車など対象物があればさらにいいですね」(中井所長)

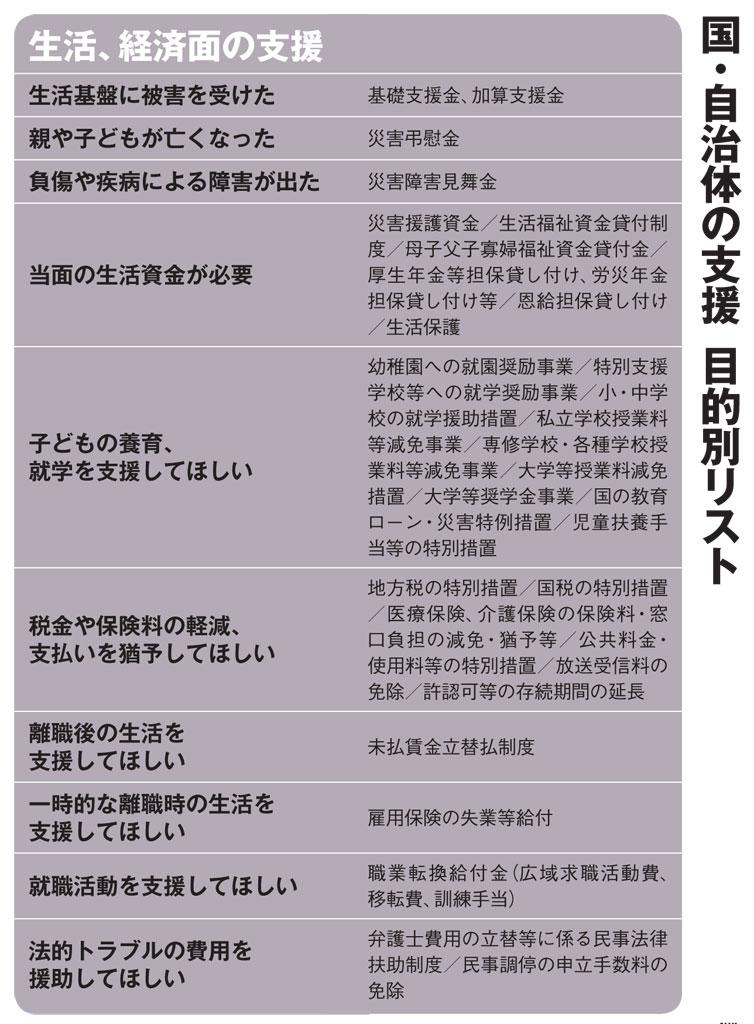

なお、公的支援の手続きは早めにしよう。罹災証明書、被災証明書の申請期限は、被災日から14日~1カ月、長くても半年(自治体によって異なる)。各支援の手続きも、たとえば住宅など生活基盤の被害の復旧に使う基礎支援金は被災日から13カ月以内、加算支援金は少し長い37カ月以内などの“締め切り”が設けられている。

中小企業の経営者や自営業者にとって手助けになるのが、独立行政法人中小企業基盤整備機構が全国に設置した「よろず支援拠点」。地震や台風などの被害に関する経営の相談にも乗ってくれる。

「企業の経営者や個人事業主はいったん被災すると生活の再建だけでなく、取引先への支払いにも追われ、精神的に孤独になりがちです。決して独りにならず、相談に行ってください」(同)とのアドバイスも。

専門家の知恵を借りた方がいいのは会社員も自営業者と同じ。災害発生後、地方自治体が独自の支援策を創設することもあるが、この種の情報は被災地のすみずみまで行き渡らない。

「市町村などの窓口に足を運んで自ら情報を得て、職員に話を聞いてもらうことが大事です」(同)

(経済ジャーナリスト・大場宏明、編集部・中島晶子)

※AERA 2018年10月1日号より抜粋