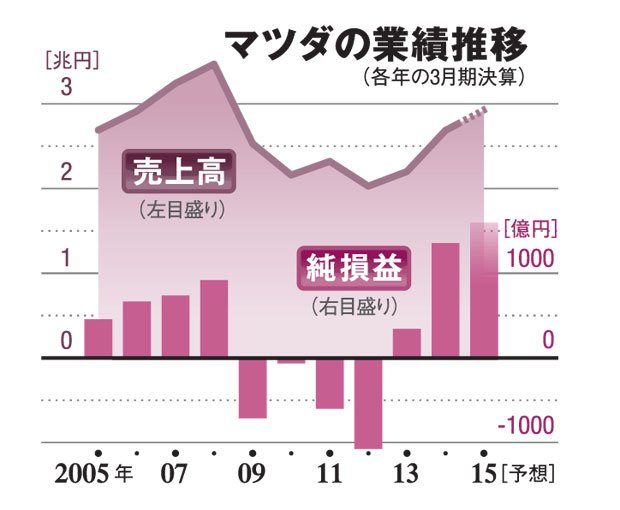

マツダが元気だ。2度の経営危機から大復活。今期も前期に続いて過去最高益を見込む。背景には、車づくりの「常識」を根本から見直した変革があった。(朝日新聞広島総局・木村和規)

広島県府中町にあるマツダ本社の一角に、鈍い輝きを放つ鉄製オブジェが2体ある。長さ140センチ、幅70センチ、高さ50センチの奇妙な形の物体。社員は「御神体」と呼んでいる。

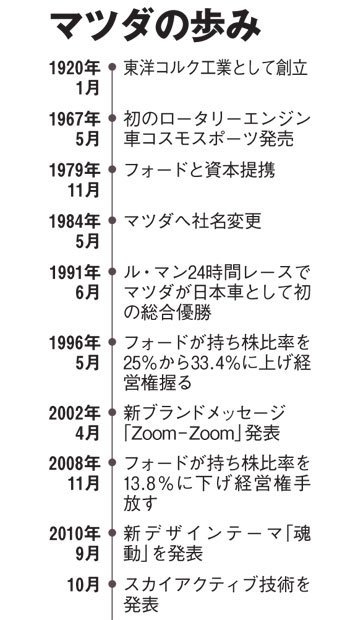

これは、マツダの車づくりの基本となるデザインテーマ「魂動(こどう)─ Soul of Motion」を具現化したものだ。生き物が狙いを定めて動きだす瞬間の、しなやかな力強さや美しさが、見る人の魂を揺さぶり、心をときめかせる──そんなデザイン思想を「魂動」として、2010年に発表した。

●「御神体をつくりたい」

「御神体を実際につくってみたいんですが」

昨年、生産技術現場からこんな声があがった。それまではデザイン部門が作った模型の「御神体」があった。社内外に「魂動」を説明するため、チーターの動きをモチーフにつくられた。それを車をつくる技術で実際に作りたいという声だった。

生産担当の常務執行役員、菖蒲田(しょうぶだ)清孝(55)は、日常の仕事に差し障りが出ないか気になったが、現場サイドはこう答えた。

「業務に支障がないように工夫します。生産上の課題も見えてくるかもしれないから、ぜひやらせてほしい」

菖蒲田は驚く。

「義務でもない作業をしたいなんて以前では考えられないこと。いまでは職場のあちこちに、困難なことでも面白がってやろうとする雰囲気が広がっている」

鉄製の御神体が完成すると、今度はこれに触発された塗装部門が、どうしたらきれいに塗装できるか検討を始めた。

いまのマツダは、かつてのマツダではない。変革は二つの危機を乗り越える中から生まれた。

バブル崩壊後の1996年、筆頭株主だった米フォード・モーターが経営権を握って再建に乗り出し、社長を送り込んで大リストラを断行した。同時に世界で初めてロータリーエンジン車の量産化に成功した職人気質の強い企業に、外国人社長たちが経営の視点を浸透させた。

●HV並みの燃費実現

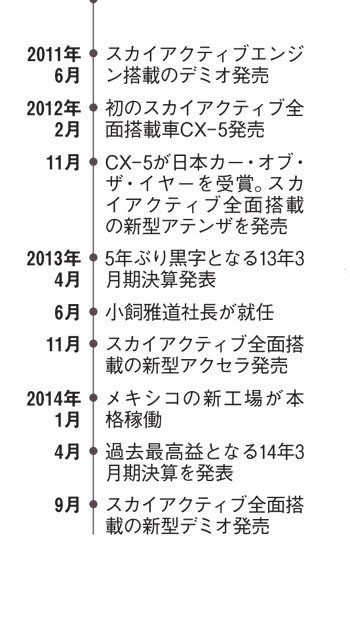

業績は99年3月期、6年ぶりに黒字転換。最悪の状況を脱したマツダだったが、社内には「これでよかったで終わってはダメだ」という危機感があった。そこで経営陣は06年に長期の計画を練る。10年後、どんな車を売る会社を目指すべきか、そのためにはどんな技術が必要か。その答えの一つが、「魂動」とともに、リーマン・ショック後の危機からマツダを復活へと導いた「スカイアクティブ技術」だ。

エンジンや車体、変速機など、車の基本的なパーツをゼロから見直して極限まで改善し、エンジン車でハイブリッド車(HV)並みの燃費を実現する技術。自動車が誕生して約130年。世界中のメーカーが研究を続け、これ以上の改善は困難とみられていた「常識」への挑戦だった。

技術開発は06年に始まった。07年3月に発表した技術開発の長期ビジョンには、「ほとんどのガソリンエンジンを2010年代初頭に一新、動力性能、燃費性能を大幅に改善」など、スカイアクティブ技術についての記述がすでに登場している。

エンジン開発を統括したパワートレイン開発本部の仁井内(にいない)進副本部長(53)は、スカイアクティブ技術の開発からものづくりに対する社内のスタンスが大きく変わったと感じている。