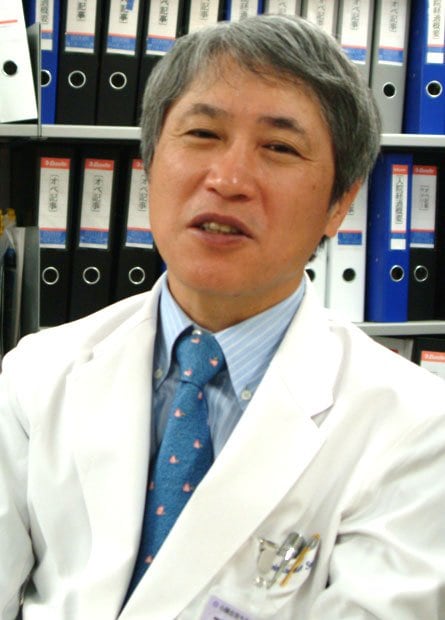

1955年生まれ。日本大学医学部を卒業後、亀田総合病院(千葉県)などを経て現職。2012年、天皇陛下の心臓冠動脈バイパス手術を執刀(撮影/編集部・木村恵子)

医師不足は現在の日本が抱える問題のひとつ。これが解消されれば、医師らに余裕が生まれ、医療技術の向上にもつながると順天堂大学教授の天野篤氏は話す。

* * *

医学が進歩して、昔なら治療できなかった病気が治せるようになった結果、日本は長寿大国になった。そこに立ちはだかるのが、医療保険制度が立ちゆかなくなるという難題だ。今後はさらに少数の労働者が多数の高齢者を支える「逆ピラミッド化」が進む。個人的には、移民を受け入れるなど労働人口を増やす抜本的な改革が必要だと思う。

人材不足も問題だ。日本は欧米の先進国に比べて、人口の割に医師数が少ない。特に地方の医師不足は深刻。強制的に地方勤務を経験させる制度なども一つの手段だろうが、今は人材が潤沢ではない。医学部地域枠を見直して地方勤務の医師を増やすことが急務だ。 女性医師が出産後も働き続けられるように、医療現場に保育所を置くなどの環境整備も、医師不足の解消に役立つだろう。

数を増やすだけが解決策ではないが、数が増えることで医師同士の健全な競争が生まれ、医療技術の向上につながる。もっとも、医師が、煩雑な報告書や保険の書類記入などの雑用に追われず、医療行為や医学知識の獲得という本業に集中できるようにすることも必要だが。

意欲と能力がある若い医師に海外経験の機会を与え、技術や経験を還元させられるようにしたい。大事なのは、ヒューマニズムに基づき、患者を中心に考える医療従事者が増えること。偏差値が高いから医学部に行くという風潮を見直す必要がある。医学部教育を詰め込みではなく、教養全般を学ぶようにする。患者にきちんと説明できるコミュニケーション力も必要で、広い視野を持つ医師を育てることが求められている。

最後に研究費について。牛や豚などの臓器を人に移植する異種移植技術の研究がもっと進めば、臓器移植の可能性が高まると思うが、現実にはなかなか進まない。心臓に関していえば、再生や補助人工心臓の方が可能性は高いと感じる。人材と研究にもっと財源も必要だと思う。

※AERA 2014年1月13日号秋元康特別編集長号より抜粋