「寺は昨年10月に解体する方向でまとまりました。7年前に住職が他界してから住職がいない『無住寺』の状態が続いていました。境内にある墓地は、同じ宗派で地域の取りまとめ役の親寺のもとで、檀家が組合を作って管理します」

愛知県に住む70代男性はこう話す。江戸時代から200年余り続いた近所の寺について、檀家や地域住民らが話し合い、ようやく決着がついた。本堂はすでに解体し、お参りに来た人や住民が集まれるように残した小さなお堂と庫裡(くり=住職の住まい)の改修を進めている。

「以前は夏に境内で盆踊りが開かれ、普段も親が働きに出ている子どもの面倒をみてもらうなど、住民にとって憩いの場でした。住民の間では本堂を保存すべきだという意見もありましたが、住職が亡くなってからは雨漏りがするなど、建物の傷みがひどくなりました。いつ崩れるかわかりませんし、火事の危険もあります。自治体に相談しても『関与できない』と言われ、最終的には檀家や自治会がお金を出し合って解体することに決めました」

寺は田んぼや畑に囲まれた農村地帯にあり、周りには約300世帯が住む。高齢化が進み、寺やそこにある墓を支える担い手は減っていた。墓を守るためにも本堂は諦めて、最低限の寺の機能を維持したかっこうだ。

地方を中心に、こうした事例は増えている。都市部へ人口が流出し、地方は過疎化が進んだ。無住寺は増えており、墓地が管理できなくなったところでは、「墓じまい」をせざるを得ないケースもある。

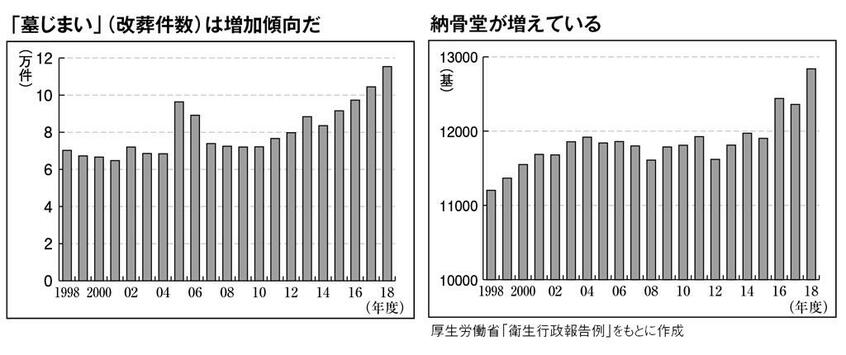

墓を引っ越したり、整理して更地に戻したりする墓じまいは増加傾向だ。厚生労働省によると、2018年度は前年度から1割増の11万5384件となり、過去最高を更新した。10年前の約1.6倍の高水準となっている。

墓石の販売や霊園の開発などを手がけるイオ(東京都千代田区)の上野國光社長は、最近は墓の引っ越しよりも整理するケースが増えていると解説する。

「核家族や単身世帯が増えるなか、地方から都市に移り住んだ人が終活を考える年齢になりました。『子どもに迷惑をかけたくない』という人は多く、墓そのものを整理することが増えているのです」

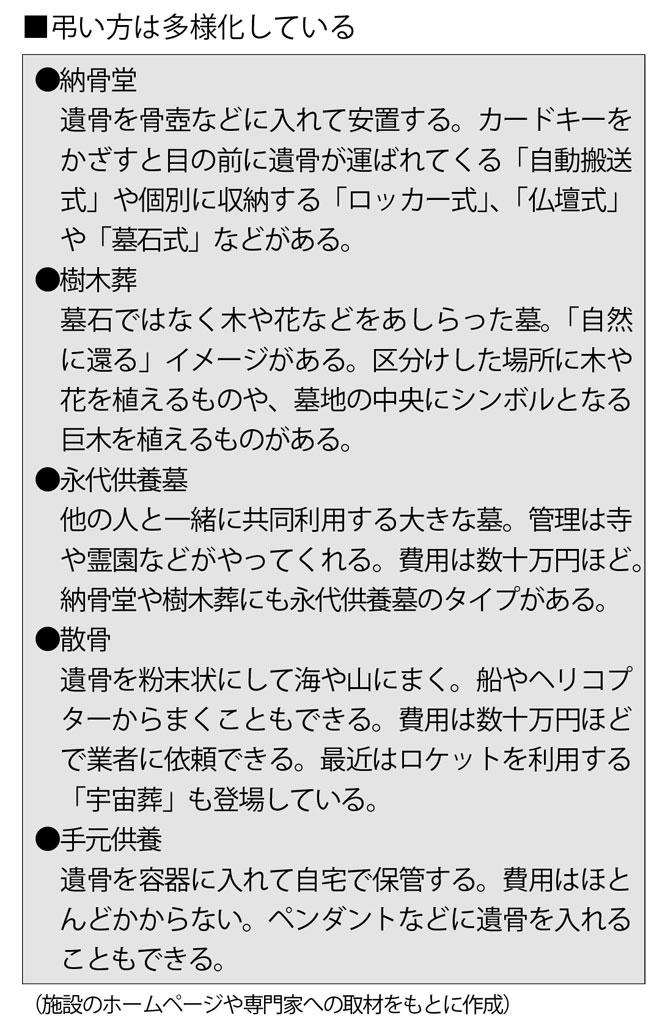

墓じまいを検討していても、実際にどうすればよいのか知っている人は少ない。最近は弔(とむら)いの選択肢もいろいろあるので、迷う人は多いだろう。