実際には音が鳴っていないのに「キーン」などの音が聞こえる……。耳鳴りは、65歳以上の高齢者の約3割にあるという。加齢とともに聞こえは衰えていくもので、そういった難聴が耳鳴りを引き起こしているというのだ。好評発売中の週刊朝日ムック「『よく聞こえない』ときの耳の本 2020年版」から、専門医に取材した内容を抜粋してお届けする。

* * *

耳鳴りとは、「明らかな体外音源がないにもかかわらず感じる異常な音感覚である」(耳鳴[じめい]診療ガイドライン2019年版から)と定義されている。

つまり、「実際には音が鳴っていないのに音が聞こえる状態」をいい、ガイドラインでは、3カ月以上継続するものを「慢性耳鳴」と定めている。

一般的には「耳鳴り」と表記することが多く、本稿でもそのように表記する。

耳鳴りの患者数は全人口の15~20%といわれ、なかでも65歳以上の高齢者では約30%といわれている。多くは耳鳴りがあっても日常生活を問題なく過ごしているが、苦痛や不快に感じるような耳鳴りを訴える人は、日本人の2~3%=300万人いるとされている。

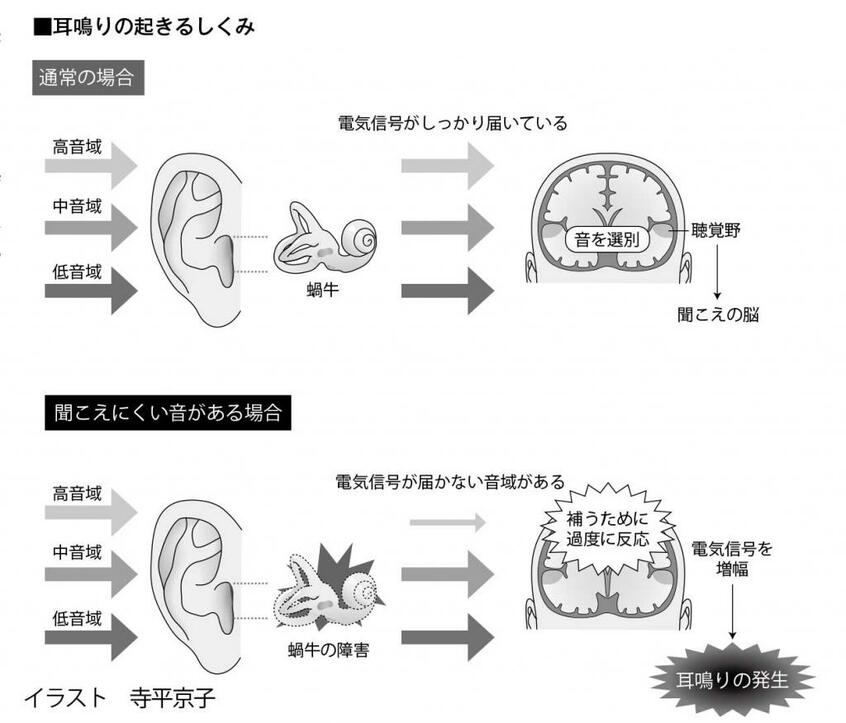

では、耳鳴りはどのように起こるものなのだろうか。そのメカニズムから解説しよう。通常、耳から入った音は、内耳の蝸牛(かぎゅう)で電気信号に変換されて脳に伝わる。ちゃんと聞こえている場合は、高音から低音まですべての音がきちんと脳に届く。

しかし、難聴などがあると音が脳に伝わらなくなる。例えば、加齢性難聴では、主に高い音から聞こえにくくなる。高音が聞こえなくなるということは、高音の電気信号だけが脳に届かない状態になる。中音や低音の電気信号は届いているのに、高音の電気信号だけが届かないと、脳が高音の電気信号をキャッチしようとし、より高音の電気信号に意識を向けるようになる。

脳が高音の電気信号をより強くしようと働き、過度に興奮した状態になることで、耳鳴りが発生する。つまり、耳鳴りは「不足している音を補おうとして、脳が働きすぎるために起こるもの」といえる。