●フリー・ジャズってなんだろう

ジャズ・ファンは紋切り型惹句が好きだ。オーネット・コールマンに付けられた「フリー・ジャズの旗手」などもその一つだろう。たいへんわかりやすい。だが、わかりやすいだけに誤解も生む。そもそもフリー・ジャズってなんだろう。大方の人は、「騒音」とまでは言わずとも、ぐしゃぐしゃした不協和音だとか、みょーに不安感を煽る暗い音楽を想像したりしてはいないだろうか。

そう思われても仕方のない部分もある。ある時期(1960年代から70年代にかけて)、フリー・ジャズと言えば必要以上に人の神経を逆撫でするようなものが多かったような気がする。オーネットの音楽にもそうした要素が無かったといえばウソになるだろう。しかし、考えてほしい。フリー・ジャズは「前衛音楽」なんですよ。そして、元をただせば、モダン・ジャズの源流ビ・バップだって、立派な前衛ミュージックだったのだ。つまり、新しい表現のスタイルを確立させるには、それ相応の模索期間がどうしたって必用とされる。

●作曲の才能

その点、オーネットは比較的順調に自分のスタイルを確立させてきたと言えるだろう。というのも、彼はもって生れたメロディ・メーカーとしての優れた資質を背景として、ジャズの新しいスタイルを生み出したからだ。作曲の才能を持っていたオーネットは、デビュー作を録音してくれたコンテンポラリー・レコードの社主レスター・ケーニッヒに自作曲を売り込む際、アルトで吹いて見せたことがきっかけでプレイヤーとして認められることになった。

とはいえ、そのデビューは必ずしも順調と言うわけではない。モダン・ジャズ・カルテットの音楽監督、ジョン・ルイスの導きでニューヨーク進出を果たし、クラブ「ファイヴ・スポット」でのライヴは大盛況だったものの、保守的なジャズ・ファンからはあれはデタラメだと言う批難の声が浴びせられたのだった。

確かに1950年代当時の主流であったジャズ・スタイル、ハード・バップの「コード進行に基づくアドリブ」という規範からは少しばかり外れていたのかもしれないが、そもそもそうしたお約束が出来上がった理由を考えてみれば、批判は的外れであることがわかる。チャーリー・パーカーがコード進行に基づく即興というジャズ史における革命を行ったのは、そのほうが演奏にスリルと生々しさが生れるからだ。規則は手段であって目的ではない。

だとすれば、ジャズ演奏の価値評価は規則違反を取り締まるのではなく、音楽としてどうなのかが問われるはずだ。そうした観点で聴いてみれば、オーネットの音楽はジャズ本来の自由さ(それこそが規則からのフリー、すなわちフリー・ジャズの意味)を持った素晴らしい演奏であることが素直に理解されるはずだ。

●アタマに浮かんだメロディ

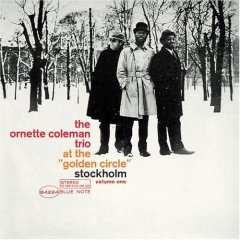

そうしたオーネットの優れた能力が100%発揮されたのが、このアルバムだ。ポイントはまずライヴであること。ストックホルムのジャズ・クラブ「ゴールデン・サークル」で録音された演奏は、オーネットのアタマに浮かんだメロディが、彼のアルトによって生き生きとした音として飛び出す瞬間を見事に捉えている。そして、コードの響きを出すピアノのないベース、ドラムスのシンプルな編成も、オーネットのアイデアがコードの束縛を逃れて自由に羽ばたく助けになっている。

このアルバムを新譜で聴いた60年代のファンは、アルト・サックス奏者としても一流の技量を披露したオーネットを、文句無くジャズの新しいクリエーターとして認めたのだった。

【収録曲一覧】

1. フェイセス・アンド・プレイセス

2. ヨーロピアン・エコーズ

3. ディー・ディー

4. ドーン

オーネット・コールマン:Ornette Coleman (allmusic.comへリンクします)

→サックス/1930年3月9日 -