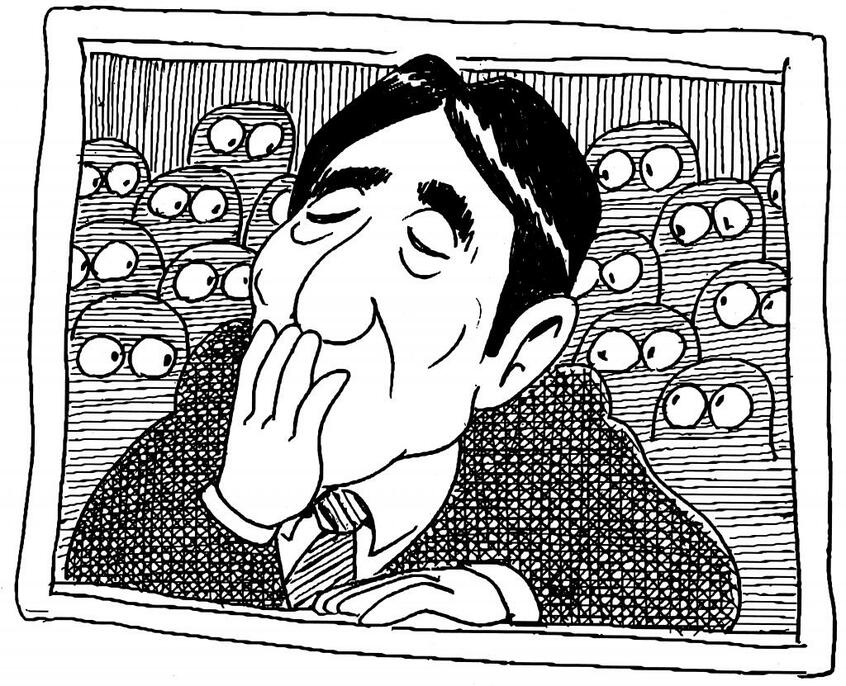

ジャーナリストの田原総一朗氏は、統計不正問題が起こった背景を探る。

* * *

繰り返しになるが厚生労働省問題を取り上げたい。厚労省の「毎月勤労統計」の不正事件に、どうも安倍内閣は本気で取り組む気持ちがないのではないか。

2004年から、従業員500人以上の事業所はすべて調べるべきなのを東京都分は3分の1しか調べないことにしていた。これは明らかに不正なのである。そして18年からは、不正データを本来の数値に近づける補正をひそかに施していた。

しかも、野党が名目賃金の参考値をもとに、実態に近い調査結果を示す「実質賃金」の増減率を試算した結果、昨年1~11月で前年同月比がプラスだったのは6月(0.6%)だけで、大半はマイナスとなった。昨年1月分から行っていたデータ補正の影響で、賃金の増減率が実際より高く算出されていたのである。

野党の試算結果を突き付けられた厚労省は、計算すればそうなる可能性を認めた。ところが、政府は試算結果を出すことを拒否している。

そして、15年間も続いた不正の検証を1月16日の特別監察委員会設置から、わずか1週間足らずで終わらせてしまっている。これは本当に検証をする姿勢がなかったのではないかと疑わざるを得ない。

しかも、関係者への聞き取り調査の際に事務方ナンバー2の「厚労審議官」や、人事を担う「官房長」といった厚労省の大幹部が同席していて、聞き取り調査の7割近くを身内の職員が行っていたのである。

そのうえ、特別監察委が出した報告書の原案も厚労省が作成したという。これではとても第三者による中立的な検証とは言えない。

なぜ、厚労省は不正の実情を解明すると謳いながら、解明をねじ曲げてしまったのか。それが組織防衛だと捉えているのだろうか。しかし、自らを抜き差しならない舞台に追い込んでいるのではないか。

そして、根本匠厚労相だが、昨年の12月20日に事務方から統計不正の報告を受けながら、翌21日には毎月勤労統計10月分の確報値を予定どおり公表し、その日の新年度予算案の閣議決定にも署名している。