なかなか帰省できず放置されるお墓。墓じまいを考える人も少なくないはずだ。手続きも煩雑で、将来を考えたら早めに検討したほうがいい問題だが、遺骨の移転先について考えよう。

よくあるのが地方から都市部の霊園や墓地に引っ越すケースだ。

人気なのが費用が比較的手ごろな公営霊園。東京都立の霊園では利用希望者が多いため、年に1回抽選がある。郵送やネットで申し込む。倍率は霊園や種類によって様々だが、高いところでは20倍を超えることもある。

墓じまいによる遺骨を受け入れているのは「青山」など一部なので事前に確認が要る。すでに霊園に墓を持っている場合は、墓じまいした遺骨を一緒に入れることはできる。

民間霊園や寺院墓地から探すこともできる。石材店などに相談すれば、自分の好みに合わせて選べる。ネットで簡単に検索もできる。

佐々木悦子・日本エンディングサポート協会理事長は、「立地条件と管理事務所の対応などをもとに選べばいいんです」と助言する。アクセスの悪いところは、年をとってからは行きづらい。水くみ場やトイレなどの施設も確認しよう。

民間霊園では地域住民が反対していたり、売れ行きが悪くて閉鎖されたりする恐れがある。

お墓参りに行ったところ入り口にチェーンがかけられ、業者と連絡がとれなくなった事例もあった。業者が入れ替わって運営が続いたとしても、管理料が引き上げられることもあり、信頼できる霊園なのか見極めないといけない。

佐々木さんはほかにも宗旨宗派に関するリスクがあるという。

「募集事項に『宗旨宗派は問わず』と書かれていても、それは墓地に入る前の宗旨宗派のことで、指定の宗派に帰属することが前提になっている場合もあるからです。200万円の墓地購入後にそれを知り、改宗せざるを得なくなった相談者もいました」(佐々木さん)

寺院墓地では住職との相性や、寺のしきたりなどを確認する。

東京・浅草の寺院墓地に先祖代々の大きな墓があった60代の男性は、父親の葬儀での住職の対応に疑問を感じて墓じまいすることに。いろいろなところを当たったが、寺の格式が高く年間行事が多いなど縛りが厳しいところは避けた。

墓は先祖代々のもので、各家系ごとにあるという考え方も変わってきている。一人っ子同士の結婚などで、「両家墓」を選択する人も増えている。墓石に両家の名前を入れて、夫婦共に見守るのだ。すでにある墓に、夫や妻の親族の遺骨を集約して両家墓にすることもできる。

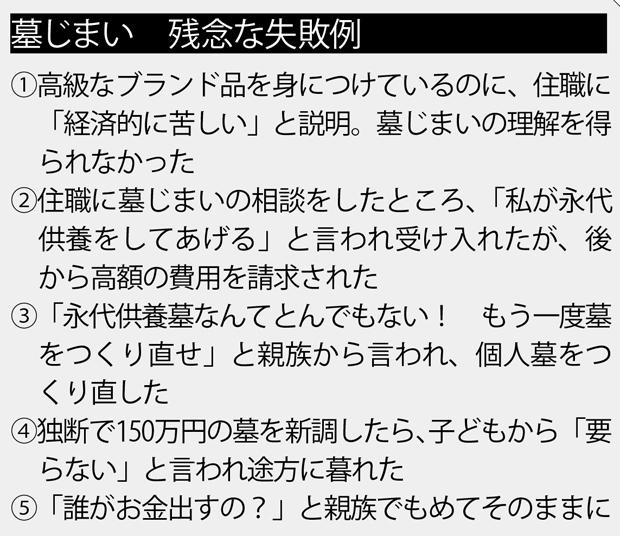

「どのような墓のタイプにせよ、永代使用権や墓石に関することなどの規約を読んで確認することが大切です。申し込みや契約の際には、解約時の条件も聞いておきましょう。仮予約のつもりでサインをしたら本契約になっていたなど、墓を巡るトラブルは多いものです」(佐々木さん)

いま人気なのが「永代供養墓」。墓の総合サイト「OHAKO(おはこ)」を運営するユニクエスト(大阪市)によると、サイトを通じた納骨先の成約割合は永代供養墓が65.95%でトップ。次いで海洋散骨が19.94%、樹木葬6.13%、納骨堂4.86%、自宅供養3.11%となっている。