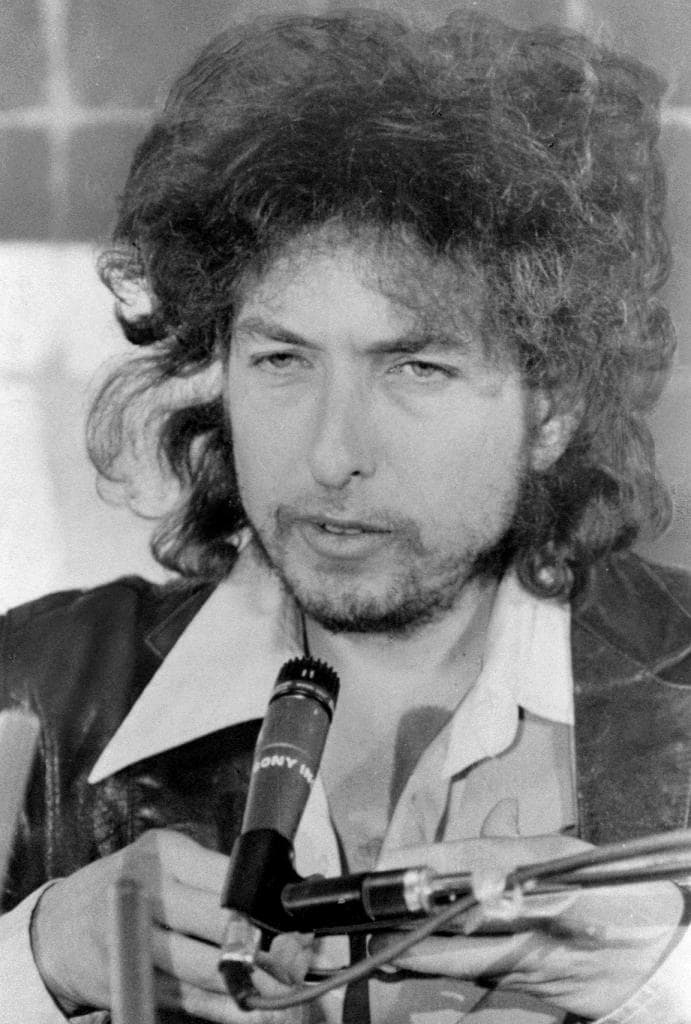

『ノー・ディレクション・ホーム ボブ・ディランの日々と音楽』(ロバート・シェルトン)の翻訳本が発売された。891ページの大著だ。ファンにとってはマスト・アイテムだが、価格と重量にひるんでしまった人もいるだろう。そんな人のために音楽評論家・北中正和さんに同書の魅力を解説してもらった――。

【『ノー・ディレクション・ホーム ボブ・ディランの日々と音楽』の一部を公開!】

◆

20世紀後半のポピュラー音楽の変革に貢献したアーティストとして誰もがまず名前をあげるのは、ザ・ビートルズだろう。ではボブ・ディランはどうか。「風に吹かれて」を知っている人は多いが、それでもビートルズにくらべると知名度はずっと低い。

2年前のノーベル文学賞受賞によって少し風向きが変わったが、その後世間で彼の音楽の重要性が理解されたという話はあまり聞かない。むしろ「歌手で初めてノーベル賞をもらった偉い人だが、ぐずぐずして授賞式にも出なかった」風変りな有名人として、記憶の引き出しの片隅にしまわれてしまった可能性が高い。

『ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム』は、そんな認識を変える手伝いをしてくれそうな本だ。約1キロ、本体価格7800円という重さと定価が「啓蒙」効果の前に立ちはだかるかもしれないが。

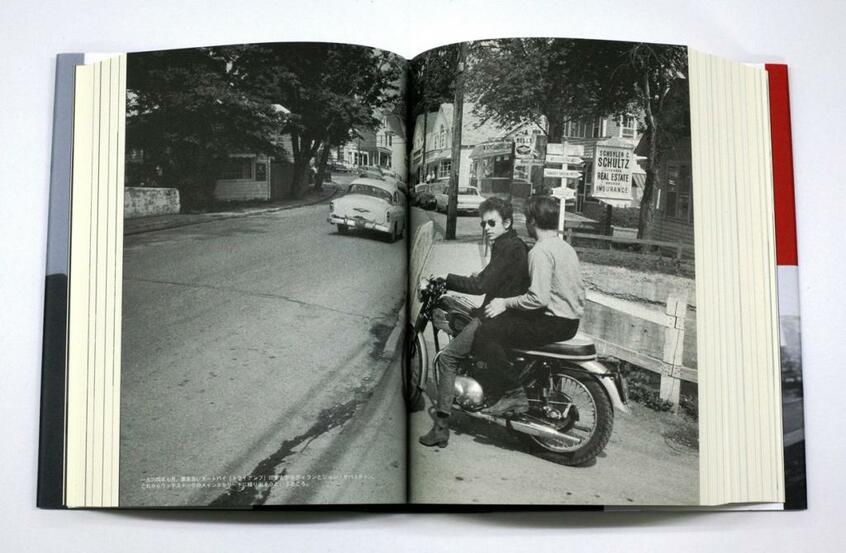

著者のロバート・シェルトンは、ディランがまだニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジで駆け出しのフォーク・シンガーだった1961年、『ニューヨーク・タイムズ』にコンサート評を書いた。「万人に受けるものではないにしても、彼の作る曲にはオリジナリティとインスピレーションがあり、彼の若さを考えると、なおさら注目に値する」

レコードも出していない、海のものとも山のものともわからない新人に対する評としては破格の扱いだった。

シェルトンは50年代のレッド・パージに抵抗した筋金入りのジャーナリストで、そのためニュース欄からエンタテインメント欄に担当を変えられていた。しかしフォークと公民権運動との結びつきの高まりが、エンタテインメント欄をニュース欄に近付けた。彼の予言どおり、ディランはあっという間にフォークのプリンスに、さらにはロックの変革者に成長していった。

だが彼をめぐる興味本位の報道や出版物も増えた。それはポップス界につきものの現象だが、まじめなフォーク・シンガーの彼がデビュー時に経歴を詐称していたことで、話題に尾ひれがついた。音楽は脇に追いやられ、ゴシップだけが独り歩きした。だからディランの活動を継続的に追っていたシェルトンが評伝的な本に取り組んだのは自然なことだった。彼を信頼していたディランも協力を約束したが、内容が膨れ上がり、出版社とのあつれきが生じ、初版が出たのは構想から二十数年後。この翻訳はさらに30年後の増補版によっている。