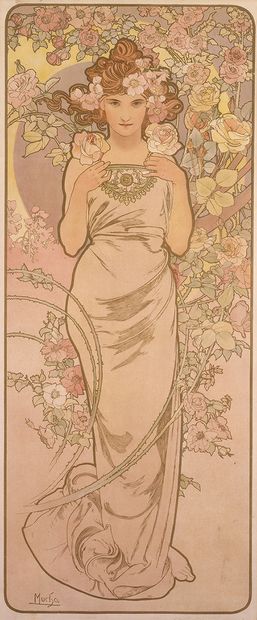

6月5日(月)まで国立新美術館で開催中の「ミュシャ展」。アルフォンス・ミュシャが描き出す、優美な女性や繊細なモチーフが織りなす絵画の数々は今も多くの人を魅了する。そんなミュシャの知られざる一面とは?

19世紀末から20世紀初頭にヨーロッパで花開いたアール・ヌーヴォー(新しい芸術)の旗手、ミュシャ。1860年にオーストリア帝国領モラヴィア(現チェコ)に生まれ、画家を目指してパリに渡った。ある時、年末で画家がいなかったために依頼された女優サラ・ベルナールのポスターが人生を一変させた。

優美な曲線が魅力的な女性を中心に据え、繊細な草花のモチーフやモザイク模様、パステル調の色彩などで飾ったミュシャの画風はパリの人々を魅了し、仕事が数多く舞い込んだ。しかし、ミュシャの心の中では格下扱いのグラフィックアート分野での成功よりも、画家として活躍したいという思いが強かった。

そして、1900年のパリ万国博覧会でボスニア・ヘルツェゴヴィナ館の室内装飾を委託されてバルカン諸国を旅した時、同胞のスラヴ民族が置かれた複雑な立場に心を痛めた。やがて、残りの人生を画家として祖国と民族に捧げることを望み、50歳で祖国チェコでの暮らしを決意。

全20作の超大作「スラヴ叙事詩」を描くために約16年の歳月と心血を注いだミュシャ。アール・ヌーヴォー時代の華やかな色使いは鳴りを潜め、名もなき民衆の視線が見る者を突き刺し、時には戦いの後の虚(むな)しさや無力感も生々しく描き出す。

自らの創作活動を「人々の絆を破壊することではなく、むしろ彼らの間に橋を架けること」と語ったミュシャは、後半生を賭けて、相互理解や愛という願いをカンヴァスに込め続けた。

※週刊朝日 2017年4月14日号