●いつもジャズ・ファンは世代交代している

2、3世代若いジャズ・ファンと話をしていると、自分が当たり前のように目にしていた光景のいくつかが「伝説のもの」と化していることに気づきます。「あのとき、トニー・ウィリアムスのライヴは……」、「ミシェル・ペトルチアーニが来た時には……」などと話そうものなら、もうこれは歴史の目撃者扱いされること必至です。かつて私がジャズを熱心に聴き始めた頃、セロニアス・モンクやジョン・コルトレーンのライヴに接したひとを、心からうらやましく思ったものでした。自分も歳をとって、いまやその立場になってしまった、ということです。

●4人が端っこに寄っている!

トニー・ウィリアムスは1997年、51歳の若さで亡くなりました。個人的にはなんだかまだ生きているような気がするのですが、いなくなってもう15年が経つのですね。つまり今の高校1年生以下のひとたちは「トニーが生きていた時代」を知らないわけです。

ぼくは彼の晩年にギリギリ間に合いました。今はなきマウント・フジ・ジャズ・フェスティバルや、やっぱり今はないライヴ・アンダー・ザ・スカイでも生演奏を聴きました。しかし個人的に最も印象に残っているのは、「ブルーノート東京」の旧店舗でのステージです。

当時の「ブルーノート」には、バーカウンターの横に立見席がありました。そこはテーブル席より若干安い値段で見ることができたと記憶しています。早めに会場入りしたぼくは、各楽器やマイクの配置がとてもユニークだということに気づきました。ようするに向かって右側(上手側)にトニーのドラムスがおいてあって、他の楽器は向かって左側(下手側)に集中しているのです。

●今のジャズ界には、トニーのようなドラマーが必要だ

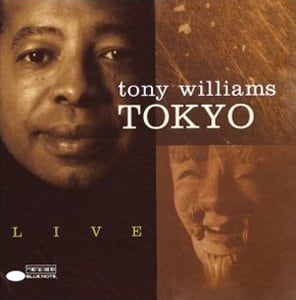

開演時間になって、メンバーが入口階段を降りてきます。トニーを除く4人はスーツを着ていたように記憶しています。そして左側に密集しました。やがてトニーはドラム・セットに座り、ソロを始めました。晩年のアルバム『トーキョー・ライヴ』でもおなじみのパターンです。

やがて4人が演奏に合流して、猛烈なアップ・テンポの曲へと移行しました。たしか「ウォリアーズ」だったと思います。演奏が始まって驚いたのは、とにかくドラムスの音が鋭くて太く、大きいことです。もちろんレコードやCDを聴けばある程度、トニーのドラム音はデカイであろうことは想像できます。しかしこの“鳴り”。たまげました。

そして私は、他のメンバーがどうして端に寄っているのか、その理由もなんとなく想像できるようになりました。トニーに背後で叩かれたら、自分の音が聴こえなくなるのではないか。だから端にいるのだ、と。ウォレス・ルーニーもビル・ピアースも、それぞれトランペットやサックスの朝顔をマイクに突っ込み気味にして演奏していました。

正直言ってウォレスもビルも、それほど傑出したプレイヤーだとは思いません。しかしトニーに煽られ、必死の形相で演奏する彼らは魅力的でした。がけっぷちのパワーを感じさせました。今、ジャズ界に求められているのは「ソリストを焚き付けるドラマー」なのではないでしょうか。