オーディオ装置が同じで、音楽ソフトをとっかえひっかえ聴くのは「音楽マニア」。「音質チェック」と称し、聴くソフトがいつも同じで、オーディオ装置をコロコロ替えるのが「オーディオマニア」。ジャズ音楽だけひたすら聴くのが「ジャズマニア」なら、プレーヤーをマイルス・デイヴィスに限定して、マイルスのCDばかり聴きまくる人は「マイルスマニア」というんでしょうか、どうでしょうか。

趣味というものは、やはり変化がなくては長続きしない。いくら『カインド・オブ・ブルー』が好きでも、毎日同じCDばかり聴き続けると、誰でも飽きるし嫌になる。

だが、同じ『カインド・オブ・ブルー』のCDでも、スピーカーが違えば別の味わいで楽しめることがあるし、より精度の高いオーディオ装置でかけたなら、音楽のなかに何か新たな発見があるかもしれない。

高級車に乗ってる人が、必ずしも「カーマニア」でないように、高額なオーディオ機器を持ってる人が「オーディオマニア」なわけでもない。

あまり大きな声では言えないが、当店のオーディオ装置なんて、びっくりするほど安上がりである。しょっちゅう機械を入れ替えたりすることもなければ、ケーブルだって機器に付いてきたオマケのコードをそのまま使っている。

特殊なことといえば、少し大きなスピーカーの真ん中に鹿の剥製が生えているくらいで、やってることはビギナー以下。オーディオ雑誌さえ読んでないが、良い音で音楽を聴くことには目がない。要するに、ある事柄に異常な興味を示す人のことを「マニア」と呼ぶのだろう。

しかし、マニアがマニアであるためには、軸足を固定してないと具合が悪い。音楽のよさを判定するに、オーディオ装置の再生音がコロコロ変わったのでは困るし、オーディオの音を評価するのに、知らないCDばかり色々かけても判断のしようがない。

「音楽を測るに用いるのはオーディオであり、オーディオを測るのは音楽以外にない」というように、音楽とオーディオは互いに依存しあう関係にある。

蒸気機関車の音や、ガラスの割れる音、はたまた川のせせらぎの音が、いかに生々しく再生できるといっても、音楽のように法則性を持たない音源を用いないことには、それはあくまで主観の域を出ないものである。

そうそう、思い出した。オーディオのことをよく知らない人は、「音質なんて好みの問題でしょ?」と一言で片付けるけれど、音楽とは、音と音の関係に意味が発生する芸術なのである。よって、再生のしかたによっては、その音と音の関係が破壊されることあり。「正しい再生」「間違った再生」というのが厳然としてある。音質の好みを言うのは、それをクリアしてからにしていただきたい。

さらに付け加えるなら、すぐに「このCDは録音が悪い」と斬って捨てる人(オーディオ的には「このCDは内容が悪い」と同義である)、それはホントにホントですか?いろんなスピーカーで聴いてみましたか?

わたしの経験では、「録音が悪い」のではなく、「(自分のところでは)うまく鳴らない」と考え、しばらく寝かせておくと、何年後かにスキルが上がって、俄然良い音で鳴り出すことがある。

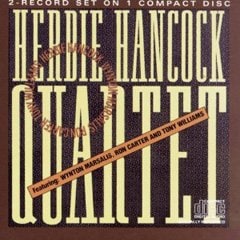

たとえば、ハービー・ハンコックの『カルテット』。ご存知V.S.O.P.のリズムセクションに、ウイントン・マルサリスを加えたスタンダード集だが、なんとも薄っぺらい録音で、サーサーといまどき珍しいヒスノイズまで入っている。こりゃダメだと、いかりや長さんのように観念したが、ロン・カーター作「パレード」の曲想が好きで、事あるたびに聴き返していた。

これがオーディオマニアの醍醐味だと思うのだが、年々良くなってきて、今ではまったく録音が悪いなんて思わない。ウイントンのラッパはパワーに溢れ、ハンコックのピアノの余韻が美しい。ロン・カーターのベースは最後までサスティーンを保ち、トニーのドラムはズババババーン!だ。

音楽の内容を評価するのに、万が一にも、自分のスキルが足りなくて、うまく鳴らせなくて低い点をつけてるとしたら、それはミュージシャンに気の毒だと思うのです。

【収録曲一覧】

1. ウェル・ユー・ニードント

2. ラウンド・ミッドナイト

3. クリア・ウェイズ

4. ア・クイック・スケッチ

5. アイ・オブ・ザ・ハリケーン

6. パレード

7. ザ・ソーサラー

8. ピー・ウィー

9. アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イーズリー