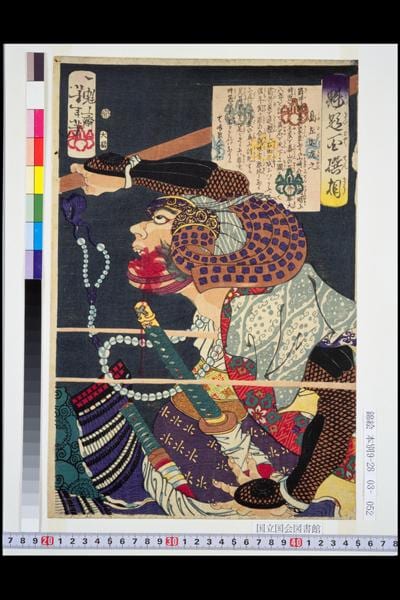

豊臣の天下を守るために徳川家康と対決。しかし関ヶ原で敗れ、非業の死を遂げた石田三成。「逆臣」「悪人」のイメージでとらえられることもあるが、実は「義」を重んじ、家臣・領民にも慕われていたという。その実像を週刊朝日ムック「歴史道 Vol.4」から探ってみよう。

※前編よりつづく

* * *

江戸時代になり、徳川家は「神君家康」に対して三成を「悪人」「逆臣」として扱った。この影響は根強く残り、「三成は器の小さい野心家」という人物像が形成されていった。

「ただ、書状などから三成の足跡はしっかり残っていましたから、徳川家にも三成を正当に評価した人物もいました。水戸黄門として知られる水戸藩主・徳川光圀(家康の孫)です。光圀は『三成は決して悪人ではなく、忠義の人である』と称えているのです。三成はわずか十九万石あまりという不利な立場で、二百五十一万石の家康に立ち向かいました。豊臣政権を守ろうと命がけで戦った、その忠義を評してのことでしょう」(江宮氏)

三成の忠義心は、幼少期に叩き込まれた儒教の経典「四書五経」を通じて培われたに違いない。その儒教には「五常の徳」(五徳)という最高徳目がある。五徳とは「仁・義・礼・智・信」という概念のことで、これを実践することこそが、三成の「義」であった。

特にその筆頭である「仁」は領民や家臣に対し、「仁義」として発揮されていた。

三成が十九万四千石の佐和山城主になったのは、1590年(天正十八年、諸説あり)。三成は、この時に領内に「掟書」を示して自らの統治基準を明らかにした。ここにこそ、三成の「仁義」という「義」が示されているといってもよい。たとえば「役人が農民を徴用できるのは農閑期のみ」、「農地を耕作する権利は検地帳に記された農民にある」、「農民が困窮した場合には、訴状を提訴できる」など透明性と公平性に富む内容であった。また、その仁義は家臣団をまとめあげた信条にも表れている。

「主君から与えられた恩賞(褒美・禄)を残すのは不忠者である。すべて使い果たさなければならない。それも優れた家臣を養うために使うのが最良である。自分の暮らしなどに贅沢すべきではない」というものだ。

「三成は自分の財産のすべてを注ぎ込んででも秀吉への忠勤に励もうという心得を示しました。その姿勢が多くの人を引きつけ、忠実な家臣団を率いるに至ったのです」(江宮氏)