■口やかましく「しつけ」

特に目加田は「しつけなければ、本人が恥ずかしい思いをする」と、食事のマナーやあいさつなどについて口やかましく優真に干渉する。子どもを虐待死させた親からよく聞かれるのも「しつけのためにやった」という弁明だ。

「優真は食事や入浴などの基礎的な生活習慣も教えられず、半ば野生動物のように育ちました。いわゆる『しつけ』は、そんな彼の心には響かないでしょう」

優真に最も必要なのは、彼が何をしても受け入れるという愛情なのだろうか。

「反抗的で、感情を素直に表に出さなくなった優真はもう、大人たちが無条件に『救ってあげよう』と思える相手ではなくなっています。たとえ彼に深い愛情を注ぐ人が現れても、すぐに心の傷が癒やされ、歪んだ認識が改められるほど、人間は簡単な生き物ではありません。人を信頼し愛する心というのは、鍛え上げないと育ちません。たとえ花梨が、優真に優しく接していたとしても、状況は変わらなかったと思います」

■全く救いを見いだせず

桐野さんは「全く救いを見いだせず、やや絶望的な気持ちで書き進めました」と明かす。

「どうすれば彼を救えるのかも、私には分かりません。主人公が愛情を受けて立ち直る、といったきれいごとで終わることはできませんでした」

本作のタイトルは、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤ(1746~1828)の絵画から取った。絵の一部は装丁にも使われている。

「あがいてもあがいても、虐待のくびきから逃れられない優真のイメージ」が、ゴヤの絵に重なったという。

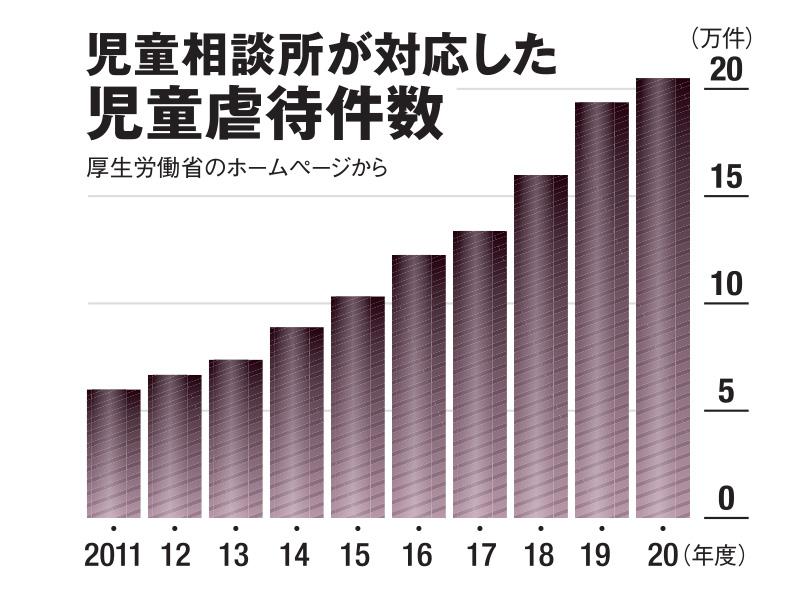

18歳未満の子どもに対する児童虐待で、全国の児相が相談対応した件数(厚生労働省調べ)は20年度、20万5029件と過去最多を更新した。国立社会保障・人口問題研究所の17年の調査によると、過去1年間のうちに、ひとり親家庭の15%が電気料金を、14%弱が水道料金を滞納したことがある。優真や亜紀のような親子は、フィクションのなかだけに存在するのでは決してない。

桐野さんは最後、次のように言った。

「優真のような子どもや、優真がそのまま成人したかのような壊れた男たち、そして亜紀のような母親たちは、現実社会のあちこちにいるはずです」

(フリーライター・有馬知子)

※AERA 2021年11月8日号

有馬知子

有馬知子