「歩行がおぼつかない」「会話が通じない」──。元気だった親の異変に気づいたら、まず投薬の影響を確かめたい。放っておくと、一気に症状が進んでしまう。高齢者には危険な睡眠薬や抗不安薬が、病院や施設で日常的に処方されている。AERA2020年2月3日号は、日本の医療のひずみをあぶりだす。

【国内でよく使われているベンゾジアゼピン(BZ)系の睡眠薬・抗不安薬はこちら】

* * *

自分の親が病院にかかった途端、それまでとは別人のように変わり果ててしまったことはないだろうか。

認知機能の低下や歩行がおぼつかなくなる。幻覚や暴言を吐いて暴れる。逆に元気がなくなって寝たきりになってしまう。親の急変ぶりに狼狽(ろうばい)したと嘆くケースをよく聞く。「高齢者にはよくあること」と説明されるが、実は「薬剤起因性老年症候群」といい、医師に処方された薬が原因の場合が少なくないことが最近になってわかってきた。

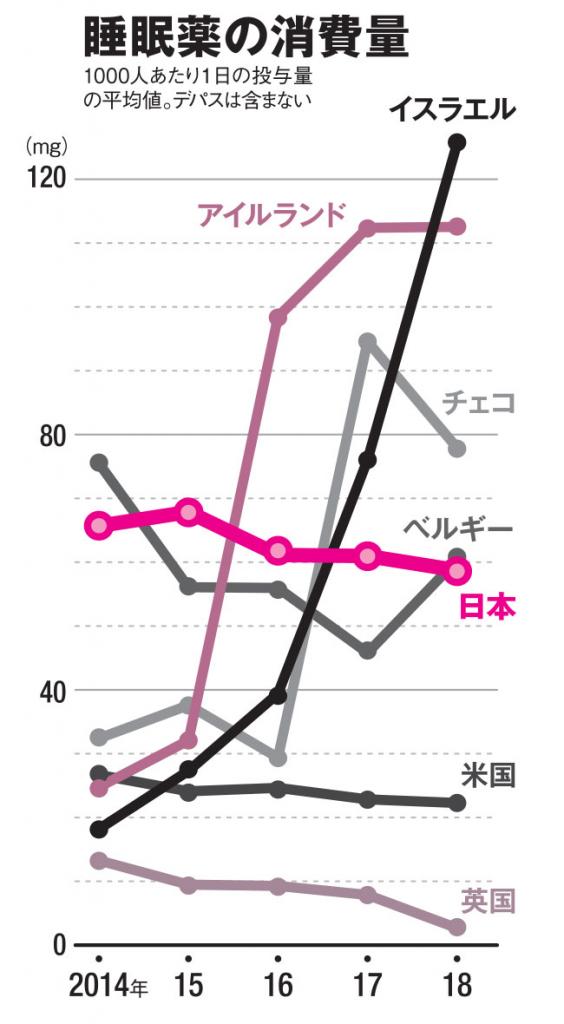

最近というのは日本の場合で、海外ではかなり以前から危険性が指摘されながら、放置されてきた。実態を見かねた学会や減薬に取り組む医師たちが、やっと声を上げ始めた状況だ。

兵庫県立ひょうごこころの医療センターの小田陽彦・認知症疾患医療センター長が原因薬としてもっとも危険だと指摘するのは、ベンゾジアゼピン(BZ)系の睡眠薬・抗不安薬だ。

2016年3月、80代の女性が娘に連れられてやってきた。夫と死別して塞ぎ込み、精神科を受診して認知症などと診断され、抗認知症薬とBZ系の抗不安薬などが処方された。その直後から、生気が失せてこたつで過ごすことが多くなったという。歩行もゆっくりで、娘との電話も要領を得ない。来院したときの認知症診断のミニメンタルステート検査(MMSE)は30点中17点だった。23点以下は認知症の疑いだが、MRIで海馬の萎縮は見られない。

小田医師は薬を疑った。徐々に減らしていくと、動きが機敏になってきた。表情に明るさが戻り、会話もできる。レビー小体型認知症の疑いは残るものの、MMSEは24点まで上がり、いまはデイサービスにも通えるまでに回復している。BZ系薬剤が、認知機能や運動機能の低下と、過度に鎮静化され寝たきりなどになる「過鎮静」を招いたと小田医師はみている。

「あのままだったら、寝たきりになって亡くなっていた可能性が高い」(小田医師)