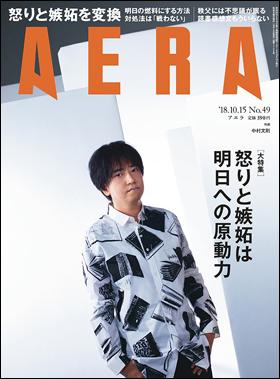

作家の中村文則さんが、AERAの表紙に登場。新たなテーマに挑んだ新作『その先の道に消える』の執筆の裏側などを明かした。

* * *

「事実は小説より奇なり」という言葉が好きではない。安部公房やカフカの小説より奇妙な現実などないから。しかし最近の政治状況を見て考えが変わった。馬鹿馬鹿し過ぎて。

「仮に今の政治状況が僕の書いた小説だったとしたら、編集者に直せと言われるんじゃないだろうか」(毎日新聞、2017年5月6日)。

芥川賞、米紙「ウォールストリート・ジャーナル」年間ベスト10小説、米デイビッド・グディス賞という綺羅星のようなタイトルホルダーだ。作品は15の言語で翻訳されている。作者本人が“反ヘイト本”という『教団X』は約50万部の大ベストセラーに。当代随一の書き手である。

中村文学には一人称で書かれたノワール作品や叙述トリック作品、ディストピア小説といった系譜があるが、それぞれの系譜の到達点といえるのが新作『その先の道に消える』(朝日新聞出版)だ。物語は、ある男性の死体がアパートの一室で発見されたところから始まる。男性は緊縛師だった。

「SMが性的なものであると同時に精神的な支配・被支配関係であるということを書こうと思い緊縛で使う麻縄について調べたら、そこから日本文化と大麻とか、天皇制に繋がっていった。緊縛は江戸時代の捕縄術から発展したもので、日本の国家の根幹みたいなところとも関わる。調べていったら面白くて、どんどん話が進んでいきました」

政治的なものを論ではなく文学として描き、日本とは何かというテーマを緊縛という性的なものに絡めて書けたのが収穫だった、と言う。

緊縛の描写が緻密だ。実際にやってみなければここまでは描写ができないのではないかと問うと、「ものすごく調べて練習して、とうとう亀甲縛りまで覚えました」と笑った。(文中敬称略)(編集部・小柳暁子)

※AERA 2018年10月15日号