2018年に相続制度が約40年ぶりに大きく変わり、19年1月以降、順次施行される。何でも「配偶者の権利が擁護される」「嫁の介護での貢献が認められる」と期待の声も大きいのだとか。だが、聞こえのいい言葉だけを拾って喜んでいると、家族間の火種が増えるようで……。週刊朝日ムック『定年後からのお金と住まい2019』より、知っておきたい相続のポイントを紹介します。

* * *

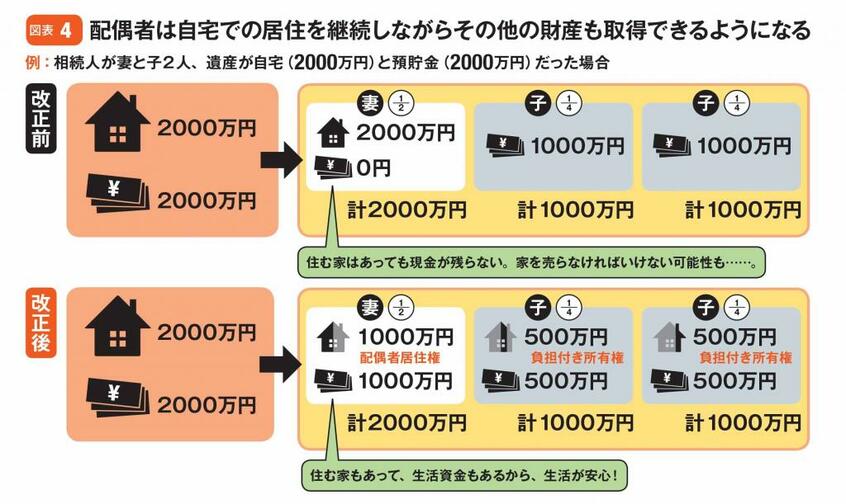

今回の相続の見直しで、注目されているポイントが「妻(配偶者)に優しい改正」だ。

その一つ、「長男の嫁として義母の介護をがんばってきた貢献が認められる!」と期待の声が上がるのが、「特別の寄与の制度」だ。こちらは、今年の7月1日から変わる。

「特別の寄与」とは、親(被相続人)の事業を手伝ったり介護したりして、財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)をした場合などに認められる。認められた場合は「寄与分」として相続分に上乗せされ、他の相続人よりも多めに相続できる。

この「寄与分」は、改正前は「相続人だけ」に認められるものだった。しかし改正後は、「相続人ではない親族」にも認められるようになる。親族とは「被相続人の6親等以内の血族」「被相続人の3親等以内の血族の配偶者」を指し、「長男の嫁(妻)」なども含まれる。

長男の妻が介護などで義父母(被相続人)に特別の寄与をした場合、遺産を受け取る相続人に対して「特別寄与料」を要求できるのだ。改正前は、介護で貢献していても相続人でないために泣き寝入りするしかなかったことを考えると、大きな変化といえる。

たとえば図表7のケース(1)のように、もし、長男の妻が義母の介護に尽くしてきたのであれば、特別寄与料は相続人である夫(長男)と義弟(次男)に要求できる。

仮に「特別寄与料」を100万円としよう。その場合、法定相続分の2分の1ずつ(つまり50万円ずつ)が夫と義弟の相続額から減ることになるのだ。また、図のケース(2)のように、自分の夫(長男)の死後も長男の妻が義母の介護をしてきた場合は、「特別寄与料」100万円を義弟に要求することができる。