昨年のノーベル賞受賞で注目を集めた新しいがん薬物療法「免疫チェックポイント阻害薬」。治療を受ける際には、何が「いい病院」の指標になるのでしょうか。週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院2019」(2月26日発売)では、神奈川県立がんセンター腫瘍内科部長の酒井リカ医師と愛知県がんセンター中央病院薬物療法部部長の安藤正志医師に、「いい病院」を見極めるポイントについて聞きました。

* * *

薬物療法は手術、放射線治療とならぶ、がんの3大治療の一つだ。近年は従来の抗がん剤(殺細胞剤)に加え、ホルモン依存性のがんに作用する内分泌薬、がん細胞に発現する受容体などを標的とするモノクロナール抗体治療薬、がん細胞にかかわる特定の分子を狙い撃ちする分子標的薬、2018年のノーベル医学生理学賞受賞で話題となった免疫チェックポイント阻害薬などが登場。大きな進歩を遂げている。

分子標的薬の多くは手術や生検で採取したがん細胞を詳しく調べることで、そのタイプのがんに効くかどうかを事前に判定できる。これによって個々人に対応する治療をおこなう「個別化医療」が進んだ。近く、一度に複数の遺伝子変異を調べる「がん遺伝子パネル検査」が保険診療の対象となると予想されている。

免疫チェックポイント阻害薬はがん細胞によって免疫細胞にかけられているブレーキを外し、がんを攻撃する免疫の活性化を取り戻す薬だ。

14年にPD‐1阻害薬のオプジーボ(一般名ニボルマブ)が、17年春には同じPD‐1阻害薬のキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)が登場。現在までに抗CTLA‐4抗体のヤーボイ(一般名イピリムマブ)と2種のPD‐L1阻害薬が加わった。

キイトルーダは遺伝子検査でこの薬が効きやすい遺伝子の異常を持っていれば、血液がんを除く成人すべてのがんで使えることになった。

では、薬物療法はどの病院で受けても同じといえるのだろうか。標準治療で使う薬は、製薬会社が効果や治療成績、副作用の発生率などを国内での承認を目指した臨床試験である治験で確認し、その結果が公表されている。投与量や投与期間なども決まっている。

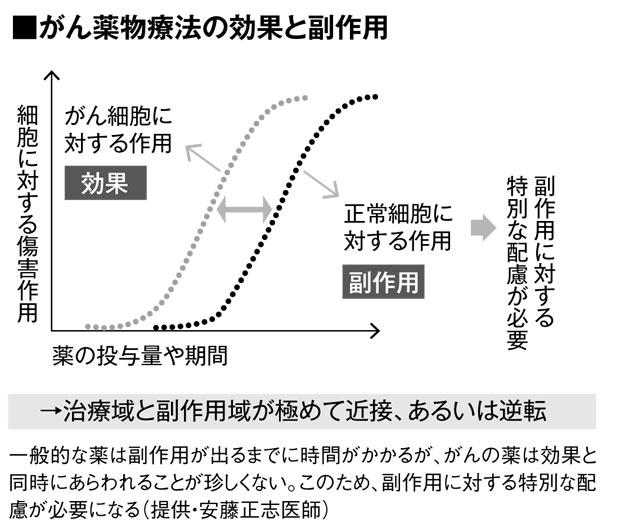

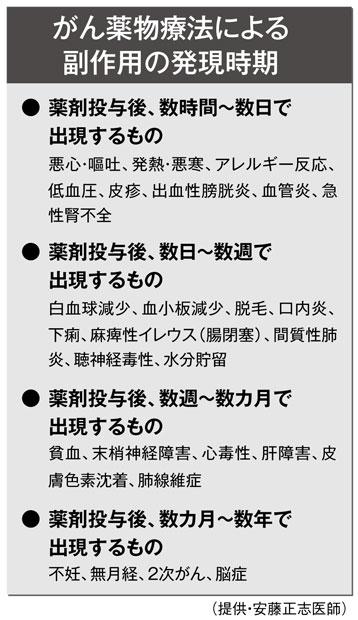

しかし、薬の効果を引き出すためには患者の正確な病期の診断に加え、全身状態、年齢などから治療の適応を見極めることが重要だ。また、治癒を目的とした治療では副作用対策をしながら、可能な限り投与量を減量せずに決まったスケジュールで最後まで継続する。一方、延命や症状緩和を目指す場合は、患者の希望を確認しながら、副作用に応じて減量や投与スケジュールの変更をするなど、治療のポイントも変わってくる。