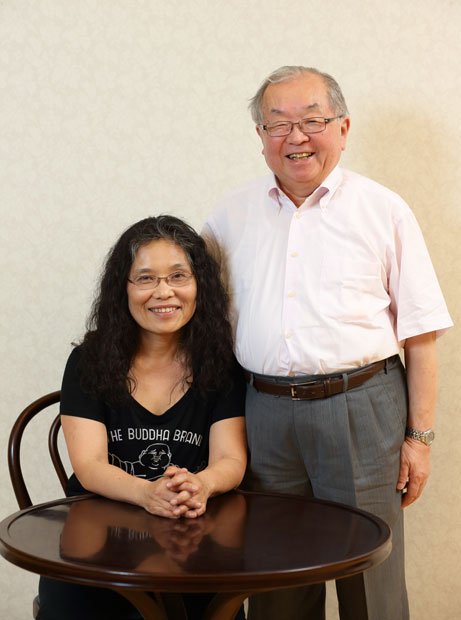

がん診療とともに、養生にも造詣が深い名医・帯津良一先生(79)と、代表作に『良いおっぱい悪いおっぱい』のある詩人・伊藤比呂美さん(59)が対談した。多くの死の瞬間に立ち会った帯津さんに、伊藤さんが質問した。

* * *

帯津さん(以下、帯):宗教学者の山折哲雄さんとの対談本『先生!どうやって死んだらいいですか』(文藝春秋)のまえがきに「私は死をみつめはじめました」と書かれてましたが、死についてよく考えるんですか。

伊藤さん(以下、伊):昔から死っていうのがやっぱり文学の根本じゃないですか。死とエロスが。ただ、それが以前はファンタジーだったんですよね。ところが、親の死っていうのが近づいてきたら面白くなってきて。母も父も長くかかって死にましたが、その間、死を覗き込んでいたような気がします。

で、世の中のいままでの人たちはどう考えてきたんだろうと思いだして、お経とかを翻訳するようになって仏教にはまりました。宗教って、とくに仏教って死ぬときにあまりさみしくて怖いから、そのときに菩薩様や阿弥陀様が迎えに来てくれるみたいなそんな考えをつくってきたような気がするんですよね。でも最初は、お釈迦様なんか、そんなこと考えていなかったでしょう。

先生はお医者様でいらっしゃると、やはり目の前で人が死ぬという経験は多いですよね。それぞれ違いますか。

帯:それぞれ違うけど、私がよく言うのは、死んだ後、みんながいい顔になっていくということです。2、3分で変わっちゃう人も、1時間たって変わる人もいる。

伊:それは死後硬直で?

帯:そうじゃなくて、いい人相になっていく。この世でのおつとめをすませて、来世に飛び立っていく顔ですね。

伊:へえ。私は死の瞬間に興味があるんです。母が死んだときです。仲がいい夫婦だったんですよ。母が父より3年ぐらい前に死んで、焼き場に連れていった日かな、夜、父が寝ぼけているんです。「おーい、死ぬのは痛いかい」って聞いているんですよ。母が何て答えたかは知らないんですけれども。死の瞬間ってどんななんでしょうか。

伊:その瞬間っていうのは、本人はわかっているものですか。

帯:本人も、だんだん意識がなくなってくるわけですから、最後のところはわかっていない。

伊:例えば、心臓病でぎゅっとなったときでも、死ぬ瞬間は本人は意識していませんか。

帯:意識していませんね。

伊:じゃあ銃で撃たれたときは。

帯:撃たれたときも、自分が死ぬっていう感覚じゃないですね。「あっ、いたい」。それで意識を失う。

伊:切られて死ぬときは。

帯:切られて死ぬときも、意識失うだけだと思うんですよ。血圧が下がるし。

ところが、夏目漱石は一瞬で死んでも、その最後の一瞬にわが人生が全部出てくるというんですよ。「あっ」の何分の一の間に一気に、わっと出てくる。漱石は死後の世界を信じていましたから。死んで初めて本当の自分に帰れるのだと書簡集に書いてありますよ。私も死後の世界はあると思うほうなんですが、伊藤さんはどうですか。

伊:来世はわかんない。仏教に関心を持って、はまればはまるほど、どうでもよくなってくるんです。死んだあとのことも死ぬこともどうでもいい。だから親の供養とか法事とかまったく興味ないんです。何もしていない。

帯:ここでいろいろな人と対談したでしょう。男の人は死後の世界の話をするとのってくるの。女の人はのってこない。

伊:そうなんですか。

帯:女の人はそういうところは淡泊なんだよな。

※週刊朝日 2015年7月3日号より抜粋

帯津良一

帯津良一