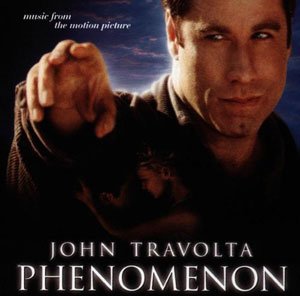

1994年発表のフル・ブルース・アルバム『フロム・ザ・クレイドル』でブルース音楽への深い想いと見識を示し、95年にかけて行なった同テーマのツアーでも高い評価を獲得したエリック・クラプトンは、翌96年、映画絡みで大きなヒットを放っている。ジョン・トラヴォルタ主演作『フェノミナン』のエンディングで印象的に使われた《チェンジ・ザ・ワールド》だ。クラプトンのファン層を飛躍的に拡大させた《ティアーズ・イン・ヘヴン》の世界規模でのヒットから4年後のことだった。

弦の響きなど微妙にタイプが異なるとはいえ、やはりアコースティック・ギターを核に練り上げられたこの曲は、全米チャート5位まで上昇。一般の音楽ファンのあいだで、クラプトン=アコースティック・ギターを弾きながら歌う素敵なオジさまというイメージをさらに固定化させるとともに、プレイヤー指向のファンたちの関心を、前年にマーティン社が発売を開始した000―42シグネイチュア・モデルに向けさせることともなった。

そういったこともあり、《ティアーズ・イン・ヘヴン》と《チェンジ・ザ・ワールド》はセットで語られることが多いが、成り立ちはかなり違う。たとえば、《ティアーズ~》が使われた『RUSH』ではクラプトン本人がサウンドトラック全体を手がけていたのに対して、『フェノミナン』のサウンドトラック・アルバムはロビー・ロバートソンがエグゼクティヴ・プロデューサーの立場で完成させたものだった。クラプトンは、そのうちの1曲に起用されただけだ。

本連載でも何度か指摘してきたとおり、ロビー・ロバートソンは、クラプトンに強い刺激を与えつづけてきた白人アーティストの一人。無名時代、映画から多くのことを学んだという彼は、ザ・バンドの解散コンサートの映画化をマーティン・スコセッシに依頼したことがきっかけで彼と親しくなり、以来、『カーニー』や『レイジング・ブル』から近年の『ウルフ・オブ・ウォールストリート』まで数多くの映画に関わってきた。ギタリスト/ソングライター/バンド・リーダーとして嫉妬に近い想いをクラプトンに抱かせた彼は、映画の世界でもずっとその先を歩いていたのだ。

話題を集めたベイビーフェイス(90年代を代表するプロデューサー)との共演も、ロバートソンが画策したことだろう。また曲自体も、ナッシュビル系のソングライター・ティームが90年代前半に書き上げていたもので、美人親子デュオ(!)、ザ・ジャッズの娘のほう、ワイノナが彼らよりも半年前にアルバムに収めていた。カヴァーというわけではないが、いずれにしても、《ティアーズ・イン・ヘヴン》とはまったく異なる方向性の曲である。すべては、ロビー・ロバートソンという大きな存在があったからこそ、実現したことなのだ。

アルバムは、いい意味で、そのロバートソンの趣味プロジェクトのような内容。タジ・マハール、ピーター・ゲイブリエル、ブライアン・フェリー、マーヴィン・ゲイ、J.J.ケイル、ドロシー・ムーアらの既録音曲に加え、アーロン・ネヴィルがヴァン・モリスンの名曲を歌った《クレイジー・ラヴ》(ギターはロビー)、まだ正式デビュー前だったジュエルの《ハヴ・ア・リトル・フェイス・イン・ミー》(ジョン・ハイアットの作品)などが収められていて、上質なロック・コンピレイションとなっている。[次回5/13(水)更新予定]

大友博

大友博