通算5作目『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』の発表から3ヶ月後ということになる1965年6月半ば、ボブ・ディランはプロデューサーのトム・ウィルソン、マイケル・ブルームフィールド、アル・クーパーらとニューヨークのスタジオに入り、《ライク・ア・ローリング・ストーン》を録音している。その様子、完成までの経緯はグリール・マーカスの著書『ライク・ア・ローリング・ストーン:ボブ・ディラン・アット・ザ・クロスローズ』に詳しい。また、2015年秋発売のブートレッグ・シリーズ第12弾『ザ・カッティング・エッジ』では、残された全15テイクすべてを聴くこともできる。

それらに寄れば、24歳のディランは、ミュージシャンたちに細かい指示や注文を出し、リズムそのものを変えたりもしながら、わずか2日であの歴史的名曲を仕上げていたのだった。その間にこっそりとハモンド・オルガンの前に座ったクーパーがあの永遠のリフを残したという逸話には、読むたび、聞くたびに驚かされてきた。

シングル盤《ライク・ア・ローリング・ストーン》の発売は7月20日。その直前にはザ・バーズ版《ミスター・タンブリン・マン》が全米チャート1位まで上昇するという事件もあり、大きな手応えを感じていたに違いないディランは、同月25日、ニューポート・フォーク・フェスティヴァルで、ブルームフィールドらと同曲を含む初のエレクトリック・セットを聞かせている。革ジャンを着てストラトキャスターを抱えたディランが観衆から大ブーイングを浴びたと伝えられている、あの伝説のライヴだ。

結局、彼らは4曲でステージを降り、主催者側から説得され、アコースティック・ギターを抱えて一人でマイクの前に立ったディランは《イッツ・オール・オーヴァー・ナウ、ベイビー・ブルー》を歌った…。そのような文章を数多く目にしてきた。なかには、訣別の気持ちを込めて《イッツ~》を歌った、などいうものもあったが、それは、あまりに一方的なとらえ方だろう。PAシステムの不備などの諸事情もあったに違いない。また、本連載初回でも書いたとおり、ディランは18歳のとき、エルクトリック・ギターを売ってアコースティックを手に入れている。彼にしてみれば「突然」でもなんでもなかったのだ。

そのフェスを63年から65年にかけていわゆる手弁当で撮影し『フェスティヴァル!』という映像作品を残したマレー・ラーナー監督から話を聞く機会があった。2009年の春のことで、ちょうど彼は、ディランの出演パートだけをドキュメンタリー・タッチでまとめ、5.1サラウンド化も施した作品を完成させたばかり。その作業を通じてあらためて強く感じたこととして彼は、「誰もがブーイングしていたわけではない」と語っていた。そういうことなのだろう。

もちろん、ディランはその歩みを止めなかった。ニューポート出演から数日後にはほぼ同じ顔ぶれのミュージシャンたちとスタジオに戻り(ここから、ウィルソンに代わってボブ・ジョンストンがプロデュースを担当)、わずか数日で《追憶のハイウェイ61》《悲しみは果てしなく》《やせっぽちのバラッド》《廃墟の街》などをレコーディングしている(アルバム未収録ながらこの時期を象徴する名曲として高く評価されている《ポジティヴリー4thストリート》も同じセッションで残された)。

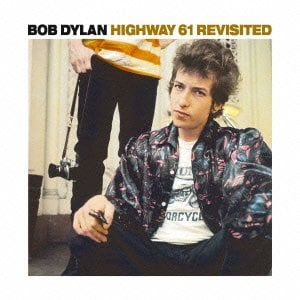

このようにして完成した9曲を収めたアルバム『追憶のハイウェイ61』は65年8月末にリリースされた。オープニングは《ライク・ア・ローリング・ストーン》。つまり、針を落としたとき最初に聞こえてくるのは、あの印象的なスネア・ショットだ。それは、多くの人たちの心に、新しい時代の幕開けを告げる音として響いたに違いない。 [次回9/21(水)更新予定]

大友博

大友博