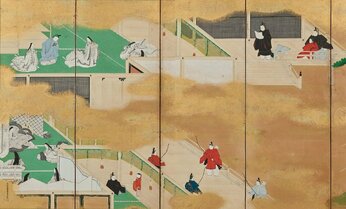

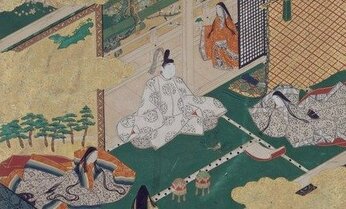

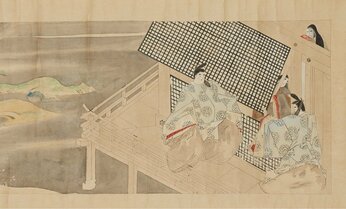

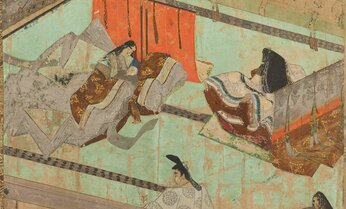

「源氏物語」に関する記事一覧

娘3人は天皇の后に 「引退」した直後に異国船襲来 勝ち抜けた藤原道長に残った「不安」

康保三年(九六六)、藤原道長は兼家の五男として誕生した。十五歳で「従五位下」、二十二歳で左大臣源雅信の娘倫子と結婚、翌年には源高明の娘明子を第二夫人として迎えた。倫子との間に二男四女、明子との間には四男二女を設け、そのうち彰子はのちに一条天皇、妍子は三条天皇、そして威子は後一条天皇の后となった。関白の地位で全盛を迎えつつあった長兄道隆と次兄道兼が疫病にて没し、「内覧」(関白に準じる職掌で、天皇に奏上する文書に前もって目を通す地位)の宣旨が出されたのが、道長が三十代に差し掛かった頃だ。順調な一方で、中関白家との確執もあり、人間関係に悩む日々が続いていた。関幸彦氏の新著『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』(朝日新書)では、政治家としての最盛期を迎えた藤原道長の二十五年間が描かれている。同著から一部を抜粋、再編集し、紹介する。