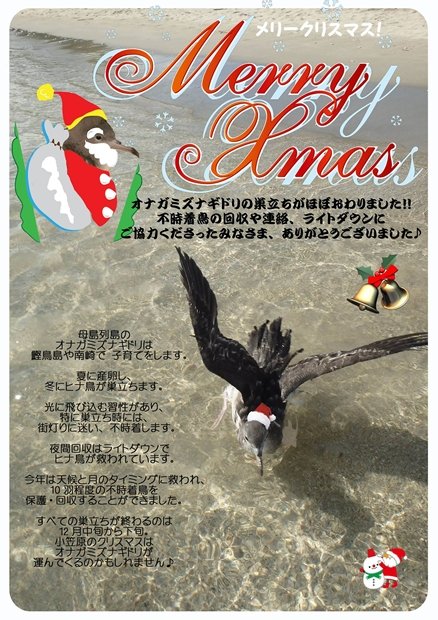

「Merry Christmas!オナガミズナギドリの巣立ちがほぼ終わりました!」

12月中旬、小笠原諸島・父島、母島の集落内掲示板に、こんな見出しのチラシが張り出された。そのお知らせと同時に、父島では二見港近くにある大きなガジュマルの木に、毎年恒例のクリスマスイルミネーションが点灯された。

鳥の巣立ちとイルミネーションの点灯にどんな関係があるのだろう?

* * *

毎年11月中旬から12月中旬、小笠原諸島ではその夏に生まれたオナガミズナギドリの若鳥たちが巣立ちを迎える。「長年のデータから、巣立ちの時期は、季節の変わり目に冬型の気圧配置になった後、強い低気圧が通過するときが多いと分かってきました。巣立ちは夜です。暗い海に初めて飛び立つ彼らは、光があるとそちらに誘引される性質があるのです」そう語るのは、15年以上もこの鳥の調査をしている、NPO法人「小笠原自然文化研究所」の鈴木創さん(50)だ。

小笠原の有人島、父島は人口約2100人、母島は約460人足らずだが、夜、電気がつく港湾施設や公共施設、主要な箇所の街灯や家屋の明かりなどは、暗い空に飛び出した鳥の目にははっきり明るく見えるのだろう。光に誘引されて島に飛んできた彼らは、街灯や建物に飛び込み、衝突して脳振とうを起こし地面に落ちてしまうことがあるのだ。年ごとに数は異なるが、だいたい数十羽以上の不時着がある。

脳振とうだけなら、やがて目を覚ますが、困ったことにオナガミズナギドリは平らな陸地から直接飛び立つことができない。彼らの翼開長1mにもなる長い翼は、風を捉え、少ない羽ばたきで長い間海面を飛べるような形をしている。飛び立つときは水かきのついた足で海面を滑走して飛び立つが、こうした体は陸地から飛び立つには不向きなのだ。

不時着してしまうと、その場にぼうぜんとたたずんでいるだけだ。あるいは、習性によってものの陰に頭を突っ込んで隠れたり、隅っこに身体を寄せたりしてじっとしている。そうしている間に、交通事故に遭ったり、ネコに襲われたりして命を落としてしまうことになる。

鈴木さんたちのNPOは、15年ほど前から東京都の傷病鳥獣保護の仕事を請け負っていた。保護活動を始めたころは、早朝になってから道路を見て歩き、夜の間に不時着した鳥を保護したり、車にひかれてしまった死体を回収したりしていた。 その後、別の業務でオナガミズナギドリの繁殖地となっている父島の沖1kmほどのところにある南島で鳥の調査を行うようになったのだが、この仕事によって海鳥たちの生活誌が見えてきて、保護の考え方が変わったという。