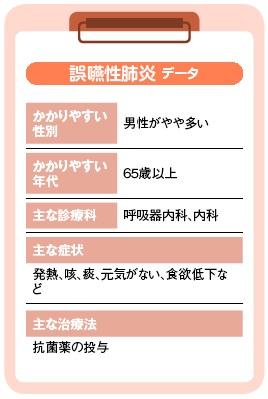

ものをのみ込む働きが低下し、唾液や食べ物が気管に落ちてしまう「誤嚥」が引き起こす、誤嚥性肺炎。口や鼻の中の細菌が一緒に肺に入り、炎症を起こすことで発症する。特に高齢者は歯周病の罹患率が高く、原因菌が繁殖しやすい口内環境になっていることが多い。週刊朝日ムック『新「名医」の最新治療2020』では、誤嚥性肺炎を防ぐために必要な口腔内のケアについて、専門医に取材した。

* * *

誤嚥性肺炎を起こすのは、口やのど、鼻の中に入り込んだりすみついたりしている細菌だ。口やのどの細菌が多いほど誤嚥する細菌の数も増え、肺炎を発症するリスクは高くなる。

原因菌の多くを占める肺炎球菌は日本人高齢者の約3~5%の鼻やのどに常在しているとされ、歯周病のために口の中に嫌気性菌が増えている高齢者も多い。さらに札幌西円山病院・歯科診療部長の藤本篤士歯科医師は、こう話す。

「加齢や病気でのみ込む力が弱ってくると、本来人間に備わっている口腔の自浄システムも十分働かなくなってしまうのです」

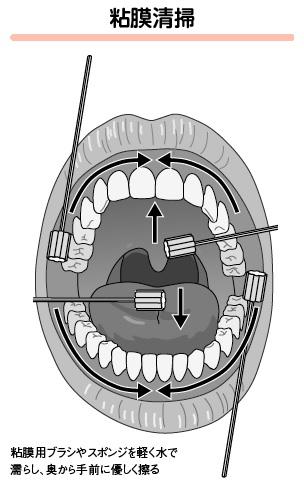

健康な成人は1日1・5リットルの唾液を分泌し、約600回も頻回にのみ込みを繰り返すことで口の中の細菌を唾液とともに少しずつ強酸性環境の胃に送り、殺菌している。また細菌は歯や口腔粘膜の表面に付着し、自らねばついた多糖類を作り出して「バイオフィルム」という細菌のかたまりを形成する。がっちりと付着したバイオフィルムはうがいするだけでは落とすことはできないが、硬さのあるものを食べたり話をしたりしていれば、食べ物や歯、舌、粘膜が擦れ合うブラッシング効果で、ある程度剥がし取ることができている。

「ところが加齢や病気で唾液の量が減少したり、のみ込む力が弱くなったりすると、口の中に細菌がたまりやすくなります。さらに歯が悪いからと軟らかいものばかり食べ、独居であまり話もしない生活を続けていれば、ブラッシング効果も得られません。自浄システムで細菌を減らすことができないぶん、しっかり口腔ケアをする必要があります」(藤本歯科医師)