命を絶ちたいという人たちの思いを受け止める「いのちの電話」が、深刻な相談員不足に直面している。全国43都道府県にある電話相談センターの相談員は、1年半~2年にわたる研修と試験を経る必要があるが、全くの無償。「厳しすぎる」との声もあがっているが、そこには相談者への真摯な思いがあった。AERA 2020年12月14日号では、相談員減少の背景などを取材した。

* * *

いのちの電話の源流は、1953年にロンドンで始まった自殺予防の電話相談。日本ではいわゆる「赤線」廃止後の女性の生活相談を行っていたドイツ人宣教師らが中心となり、71年10月に「東京いのちの電話」が開設された。その後大阪や沖縄に広がり、80年代以降、各地にセンターが開設されていく。誕生から、来年で50年。東京いのちの電話の末松渉理事長は言う。

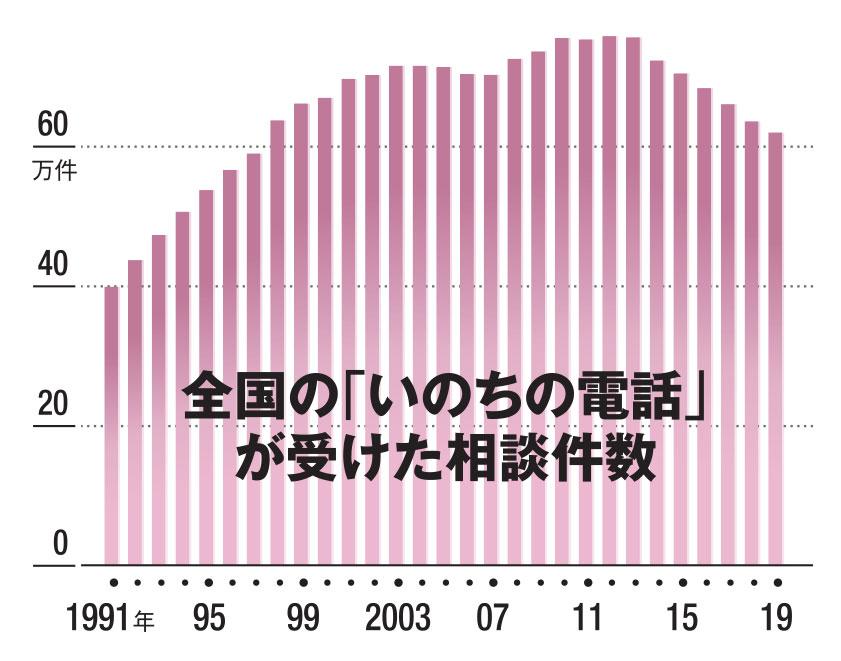

「電話だから伝えられる言葉のぬくもりと、いつでも相談できる即時性が電話相談の特徴です。社会の情勢は目まぐるしく変わってきましたが、今も全国で年間60万件以上の電話を受けている。電話相談の必要性は誕生時から変わっていません」

相談の内容は、社会を映す鏡でもある。昨年、元エリート官僚の男(当時76)が引きこもりの長男(当時44)を刺殺した事件のあとには、同じような悩みを抱える家族からの相談が急増した。今年は相次ぐ芸能人の自死のニュースもあって、「同じように死にたくなる」との相談が増えているという。

■10本に9本出られない

一方、いのちの電話を語るときに必ず付きまとうのが「つながらない」との声だ。現在、いのちの電話には着信件数を数えるシステムがないため、正確な数字はわからない。だが、関係者はこう口をそろえる。

実感値では、出られるのは10本に1本か、それ以下──。

30代の女性相談員は言う。

「電話を受けている最中も着信を知らせる赤いランプが次々に光ります。今まさに自殺の危機に瀕している方からの電話だったらと思うと、胸が詰まります」

だが、現場では相談員の減少に歯止めがかからない。全国の相談員はここ10年で約千人減った。東京でも、多いときで470人ほどいた相談員が今は250人だ。相談員の減少に比例して受信できる電話の本数も減っており、19年の受信件数はピークだった10年の8割程度だ。