外出自粛や在宅勤務で、座っている時間が増えている。座りすぎは、腰痛や肩こりだけでなく、心筋梗塞や脳梗塞を招きやすくなる。AERA 2021年2月15日号は、座りすぎによる健康リスク対策を専門家に聞いた。

* * *

コロナ禍での「座りすぎ」時間の増加を指摘するのは、早稲田大学スポーツ科学学術院の岡浩一朗教授だ。『「座りすぎ」が寿命を縮める』などの著書があり、このテーマで様々な研究を行ってきた。座りすぎの問題とは、座っている間、太ももやふくらはぎが動かず、代謝や血流が悪化することで引き起こされる。

その結果、腰痛や肩こりなど運動器の故障のほか、肥満や糖尿病、高血圧、動脈硬化が進み、心筋梗塞(こうそく)や脳梗塞などの死亡リスクが高まること、メンタルヘルスの悪化とも関係があることがわかっている。

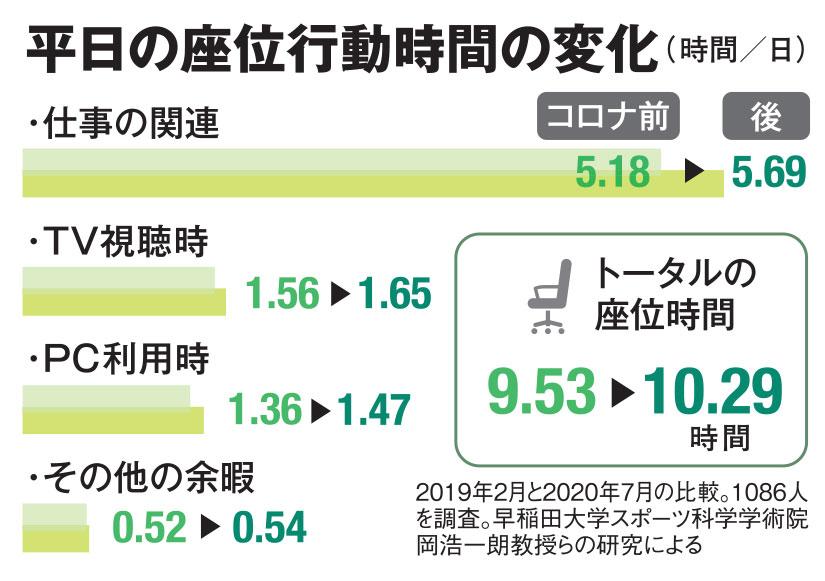

岡教授は、コロナ前後でのワークスタイルの変化に伴って、体を動かす時間、座っている時間がどう変化したかオフィスワーカーを対象に調査を行った。その結果の一部が右下の表だ。

平日、仕事に関連して座っている時間は、平均5.18時間から5.69時間に、つまり30分程度の増加が見られた。テレビを見たり、その他の時間も含めたトータルの座っている時間は9.53時間から10.29時間に増え、45分程度増えたことになる。

さらに、余暇時間における身体活動が減っていることも明らかになったという。これらは在宅勤務の時間が増えるとともに、外出を自粛する人が増えたことが影響したものと考えられるという。

「会社にいれば誰かに呼ばれて席を立ったりコピーを取ったり、ちょこまか動くことが多いですが、それがなくなってしまったと考えられます」

岡教授によれば、座っている時間が及ぼす健康リスクは、週末にジムに通ったり1日30分歩いたりする程度では相殺できないものだという。