『戦国武将を診る』などの著書をもつ産婦人科医で日本大学医学部病態病理学系微生物学分野教授の早川智医師は、歴史上の偉人たちがどのような病気を抱え、それによってどのように歴史が形づくられたかについて、独自の視点で分析する。今回は医学のルネサンスに名を残したパラケルススを「診断」する。

【台湾から今も尊敬される感染症防疫の礎を築いた日本人医師はこちら】

* * *

ステイホームで、コンサートやリサイタルにほとんど行けない1年が過ぎた。早くワクチン接種を受けて出かけたいものだが、勤務先に届き、希望者全員にいきわたるにはもう少し時間がかかりそうである。土日のステイホームでリュートが少し上手くなったような気がする。

音楽好きには釈迦に説法だが、日本の琵琶の西洋型であるリュートにはバッハやヴァイスなどバロック後期の大家が名曲を残した大型で弦の多いバロックリュートと、16世紀に活躍した小型で弦が少ないルネサンスリュートがある。筆者も両方手にはするが、よりなじみがあるのは後者である。その中でも16世紀初頭、音楽史における最初のヴィルテイオーソといわれるフランチェスコ・ダ・ミラノ(1497-1543)の諸作品はそれまでの中世的な旋法の支配から逃れ、わずか6コースの中に自由に対位法を駆使し、ジョスカンなどの多声曲を彷彿とさせる。絵画のルネサンス盛期はもう少し早い15世紀だが、音楽ではまさにこの時期に開花した。

医学者兼錬金術師

医学のルネサンスもこの時期である。

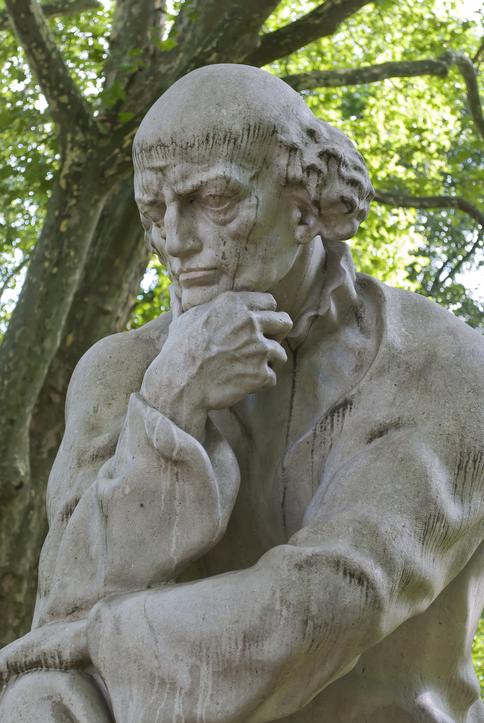

先のフランチェスコとほぼ同世代にパラケルスス、本名フィリップス・アウレオールス・テオフラストゥス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイム(1493-1541)という名医ならぬ「怪医」がいた。

スイスの山村アインジーデルンに、ドイツ人医師と現地の村娘の間に生まれ、父の下で自然哲学、医学、化学初等教育を受け、バーゼル大学、フェラーラ大学医学部に学んだが、大学を離れてヨーロッパ各地を放浪して医学と化学(錬金術)の修行を積んだという。ただ、著書で「人間の自然治癒力を生かすには、刀傷を受けた人間でなく刀に薬を塗ると良い」と言っているので臨床家としての腕は怪しい。