「ちゅういしてください」。たどたどしい子どもの声で言われたら、みなさんはどう思いますか? 癒やされるという意見の一方で、違和感を覚えるという声もあります。AERA 2021年6月7日号では、子どもの声を活用する取り組みと様々な意見を取材しました。

* * *

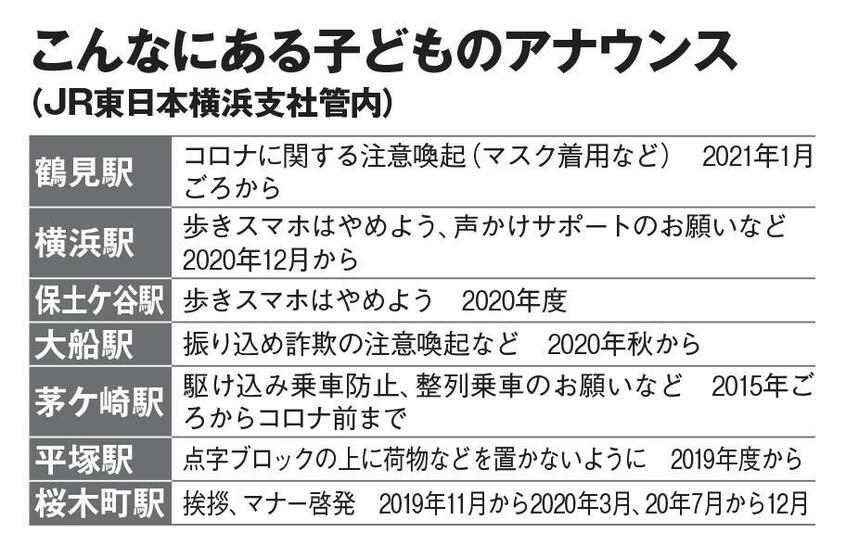

駅構内を歩いているとなにやら子どもの声がスピーカーから流れてきた。「おおふなえきをごつうこうちゅうのみなさん」とたどたどしい声で呼びかけられ、つい耳を立ててしまう。

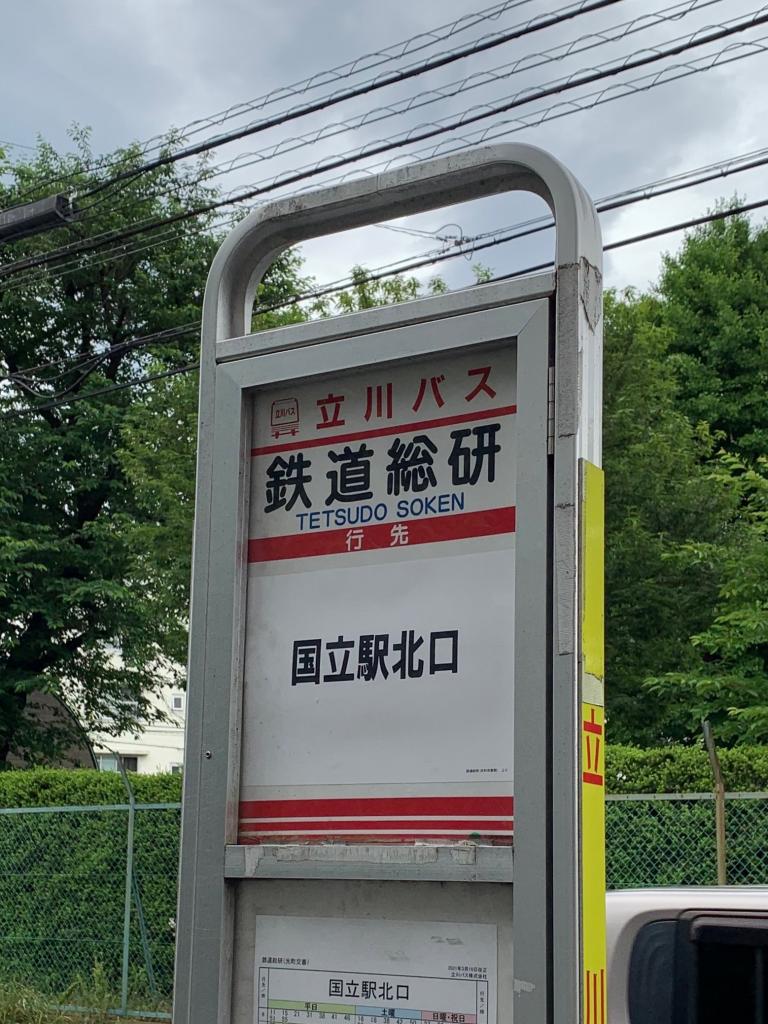

「点字ブロックの上に物を置かないで」という意図のもので、初めは聞き流していたが、ある日、出かけた先の東京都国立市内でバスに乗ったときのこと。ここでも注意喚起のアナウンスに子どもの声が流れてくるではないか。

■どこかですり替わる

子どもの声のアナウンスが流行(はや)っているのか? なぜ? 違和感を覚え、現代の世論箱・ツイッターを検索してみると、こんなツイートを見つけた。

<大船駅で子どもの声のアナウンスが流れる「点字ブロックの上に物を置かないで」と。とっても可愛いし、子どもの声なんて珍しいから耳を傾けるし、効果的だと思う。100%私の捉え方がいけないんだろうけど、気分が悪い。「子ども」を上手く利用した大人の心が見える。こんな使い方しないで欲しい>

ツイートの主は、藤沢市在住の小川優さん(33)。フリーのアナウンサーとして活動しながら、スクールソーシャルワーカーとして勤務する。

本来であれば、公共の場で聞きやすいアナウンスをするのは、プロのアナウンサーの仕事。なぜあえて子どもの声でアナウンスを流すのか。点字ブロックを利用する当事者の訴えならわかるが、この場合子どもたちは当事者でもない。

小川さんの中で疑問が募ったのは、特別支援学校に勤めていたときの記憶が重なったからだ。運動会などのイベントがあると、来賓の中には感動して涙を見せる人もいる。障害のある子がこの人たちのパフォーマンスに使われてはいないか、との思いもあったという。

「もちろん、誰にも悪気はないし、子どもを利用しようとまでは思っていない。でもよかれと思ってやったことが、自然な流れでどこかで大人の都合やステータスのようなものにすり替わる瞬間がある。それはよくない」