コロナ禍で在宅機会が増える中、近隣住民同士のトラブルに悩まされる人は多い。事件にもつながりかねないだけに慎重に対応したい。AERA 2021年6月21日号から。

* * *

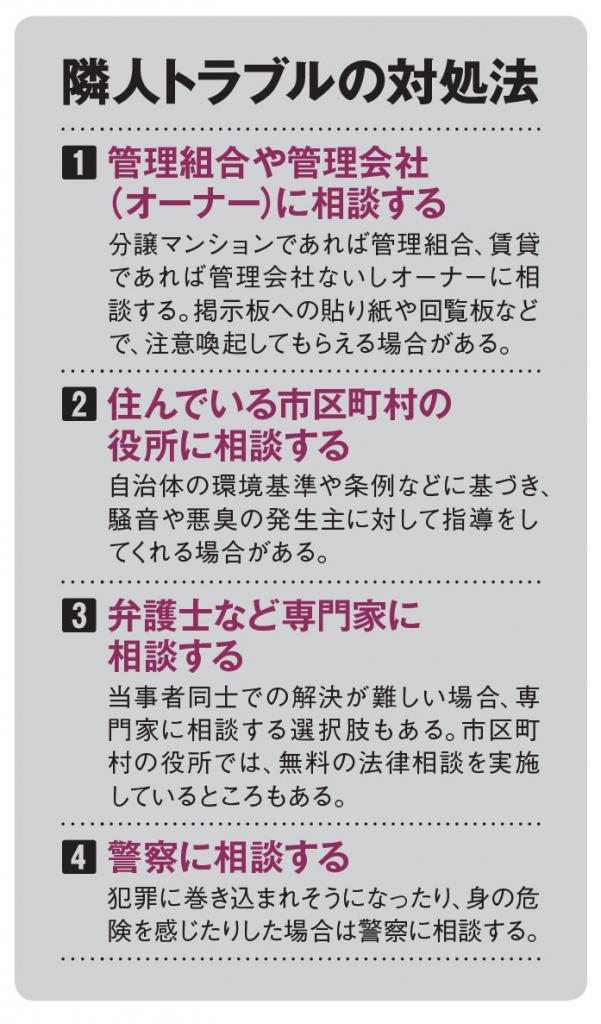

隣人トラブルに悩まされたらどうすればいいのか。

手っ取り早いのが、相手への直談判だ。だが、逆上されるなど、さらなるトラブルに発展するリスクがある。避けたほうがいいだろう。

音環境工学が専門で、騒音問題総合研究所(青森県八戸市)代表を務める橋本典久さん(八戸工業大学名誉教授)は、日ごろから隣近所と良好な関係を築くこと、その上で最初に苦情が来たときの「初期対応」が大切だと説く。

「相手が苦情を言いにくるのは、我慢に我慢を重ねた結果。そうした人を適当にあしらって初期対応を誤ると、敵意を増幅させるだけ。しっかり話を聞くなど、相手の立場に立った対応が必要です。その後は、いい関係をつくるように努力するしかありません」

■管理組合に相談して

NPO法人「マンション管理支援協議会」(東京都)事務局長の川上美知代さんは、まず「お互い様」という気持ちを持つことが大切だと話す。

「隣人の音がうるさいという人も、自分もいつ何時、同様の迷惑をかけているかもしれません。そのためにも普段からコミュニケーションが必要です。例えば、子どもがいる家庭は、下の階の人に『ご迷惑をかけているかもしれませんがすみません』と、一言あいさつをしておく。それだけで違ってきます」

その上で川上さんは、隣人トラブルに巻き込まれた場合は、まずは管理組合などに相談してほしいと言う。掲示板に注意喚起の貼り紙や当該住戸への注意文書の配布をしてくれることもあり、ある程度の歯止めになる。

住んでいる市区町村の役所に相談するのも有効だ。騒音や悪臭の問題など、他の住民にも悪影響が出るような内容の場合は、直接対応してもらえることもある。それでも解決しないときは弁護士への相談も視野に入れる。犯罪に巻き込まれそうになったり、身の危険を感じたりした場合は、警察に相談したほうがいい。

「弁護士や警察に相談するときは客観的な証拠が必要です。被害の様子などを録音したり録画したりして、証拠を集めておくことが大切です」(川上さん)

コロナ禍はまだ続く。「ステイホーム」を快適に過ごすためにも、隣人への配慮と理解は欠かせない。(編集部・野村昌二)

※AERA 2021年6月21日号より抜粋