伊藤さんが入社した1978年ごろ、キンミヤは都内東部の下町では数少ないながらも扱う店があり、安価な大衆酒としてコアな人気があった。だが、他の地域では知名度はほとんどなかった。当時の宮崎本店の主力商品は清酒と合成酒で、おひざ元の三重県内ですらキンミヤは全然知られていなかったそうだ。

伊藤さんは当時を懐かしむ。

「東京の下町の酒好きはキンミヤを知っていても三重の宮崎本店のことは知らない。逆に三重の酒好きは、宮崎本店のことは知っていてもキンミヤは知らない。そんな状況でした」

なぜ主な取引先が都内東部の下町だったかには、理由がある。この地域には戦前からウメ液などで焼酎を割る、独特の「酒を割って飲む文化」が根付いており、そのベースとなる甲類焼酎の需要がもともとある土地だったこと。

語り継がれている逸話もある。

1923年の関東大震災で東京が壊滅的被害を受けた際、メーカーによっては取引先の店から売上金の回収に走ったところもあった。だが、「弊社は三重から自社所有の船で食材や木材などを運び、大打撃を受けた得意先に無償で配ったと伝えられています」と伊藤さん。窮地に手を差し伸べてくれた恩を忘れなかった店主らが話を広め、その後継ぎたちも宮崎本店とのつながりを大切に守り、キンミヤが下町でさらに定着していったそうだ。

■居酒屋でテーブルにおける小瓶に

とはいえ、今の人気ぶりにはまだまだ遠い状況。流れを変えたのは、思い切った販売戦略だった。

かつて同社の焼酎甲類の主力は、今おなじみのキンミヤではなく、4リットルサイズの大きな商品だった。白地のラベルに「好きやねん」とでかでかと書かれ、その片隅に「金宮」とある。キンミヤと中身は一緒なのだが、そうはまったく見えないものだった。

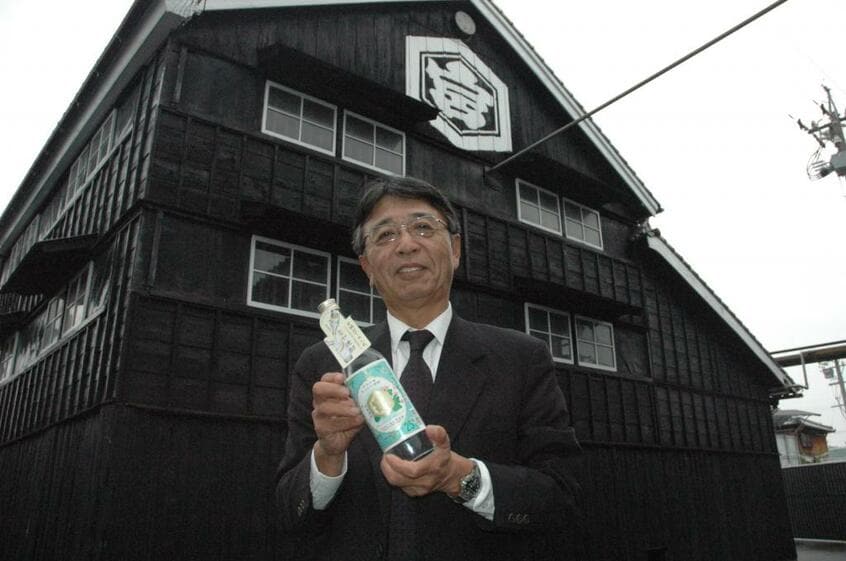

宮崎由至社長(当時)は、2006年ごろに、「キンミヤブランド」を構築すべく戦略を切り替えた。4リットルの「好きやねん」は残しつつも生産を縮小、居酒屋でテーブルに置くことができるサイズの小瓶(600ml・720ml)、つまり今、キンミヤとして親しまれている商品を強化したのだ。