TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽とともに社会を語る、本誌連載「RADIO PA PA」。映画『MINAMATA』について。

* * *

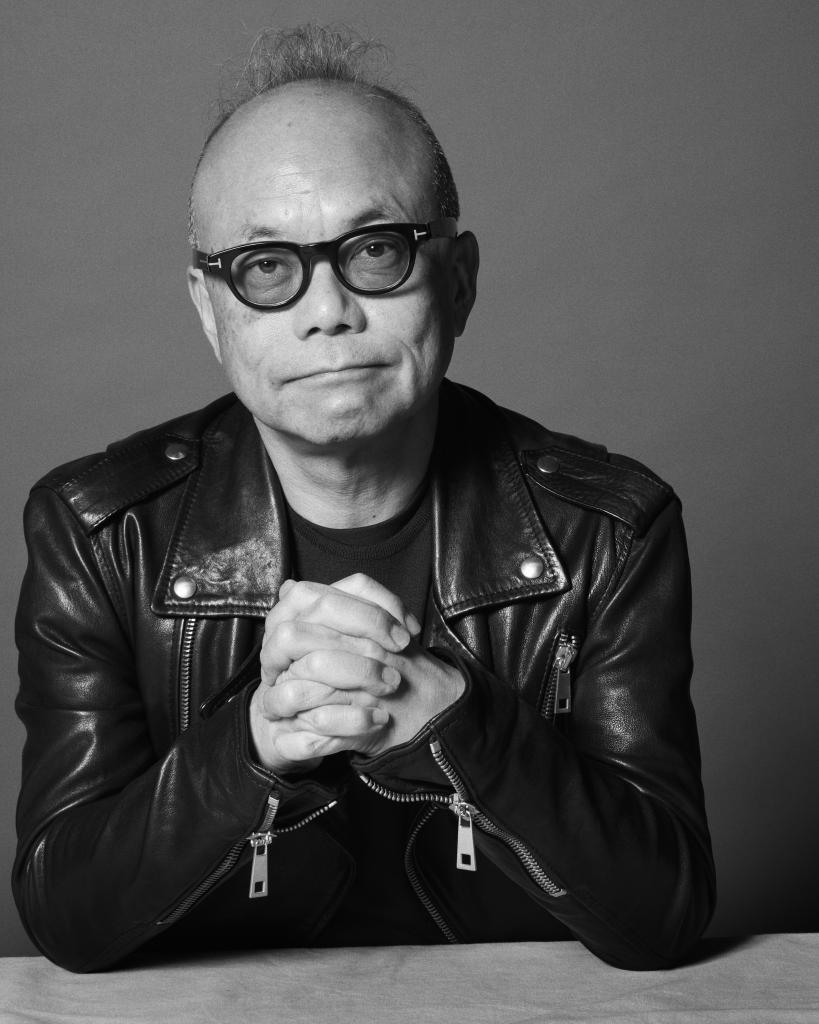

國村隼さんの事務所から一枚の葉書が届いた。『MINAMATA-ミナマタ-』の試写状だった。

試写で感銘を受け、公開中の映画館の大きなスクリーンでもう一度観た。

高度成長期のタブーとして半ば封印された公害「水俣病」を、ニューヨーク生まれのアンドリュー・レヴィタスが監督・脚本を手がけたこの作品は、当時の警察官の制服、チッソ作業員が被るヘルメット、デモ参加者のタスキなどすべての衣装を一から作り、水俣に出向いたサウンドチームが水、雨、雷、鳥、風の自然音を録音、セルビアとモンテネグロに70年代の水俣を再現するなど、隙のない演出で「公害の原点」を今に蘇らせた。

ジョニー・デップ演じるフォト・ジャーナリスト、ユージン・スミスはLIFE誌から水俣へ派遣されるが、そこで立ちはだかるチッソ社長役が國村隼さんだった。

オーディションを経てキャスティングされた國村さんは思案する。

「水銀を垂れ流す加害企業社長というステレオタイプのイメージではないだろう。私が演じる社長は初めて因果関係を認めた人。温かい血が通っていただろう。社会的な立場も、社員を守る責任もあっただろう」

深い洞察に基づく彼の演技は昭和の陰陽を見事に象徴し、国策プロジェクトの歪みに関わった苦悩に揺れる社長の姿は静謐な詩のようでもあった。

「演じる上でも根っこは一つ。与えられた役柄が自分の腹に落ちるかどうか。それだけです」

水俣では住民の半数以上がチッソ関連の仕事に就いている。

「加害者と被害者が同居しているのは東電の福島原発事故も同じ。国策プロジェクトの基本構造は変わっていない」

今なお多くの被害者が患者認定を求める中、作品上映会が水俣市の文化会館で行われた。ボランティアの協力もあったが、そこには家族がチッソに勤めている人もいた。現地の若者には水俣病を知らない人がいる。それだけに現地上映の役割は確かにあった。