教育にお金はかけられると思うんですよ。ただでさえ、日本は子どもの数が少なくなっているんですから。子どもは社会の未来なのですから、少ない人数の子どもを社会全体で一生懸命育てていこうよっていう方向にならないと。そこを育てていかないってことは、未来を捨てるっていうことだと思うんです。抜本的に幼児教育から見直していくことが大事だと思います。

いつも子どもが何かを言えるような状態、子どもの意見を聞けるような状態。「ちょっと回らないから黙ってて」「あなたたちは私の話を聞いて言う通りにしてればいいのよ」ていう教育ではなくて、子どもたちをしゃべらせられる教育をした方がいいと思います。

――それも含めて日本で暮らしていると、何もかもが後退していっているように見えてしまいます。

社会のシステム、政治を変えるというような、大きなシステムを変えることも、とても大事です。だけど、今の現状を見ていると、待っていても仕方ないというか、いま私たちが地ベタでできることをやっていくしかないっていうこともあると思うんです。

イギリスの中学校に上がってくる子どもたちの中には2桁の計算をできない子がけっこういます。その子たちは中学校で補習を受けるんですけど、コロナで半年休校されてできない時期がありました。それをじゃあ今やろうっていうことで、知り合いの大学の数学講師が立ち上がったので、私も手伝っています。

政治になんとかしろっていうのは正論だし、そこをなんとかしなきゃいけないのだけど、下側から私たちも動いていかないといけない段階にきていると思います。

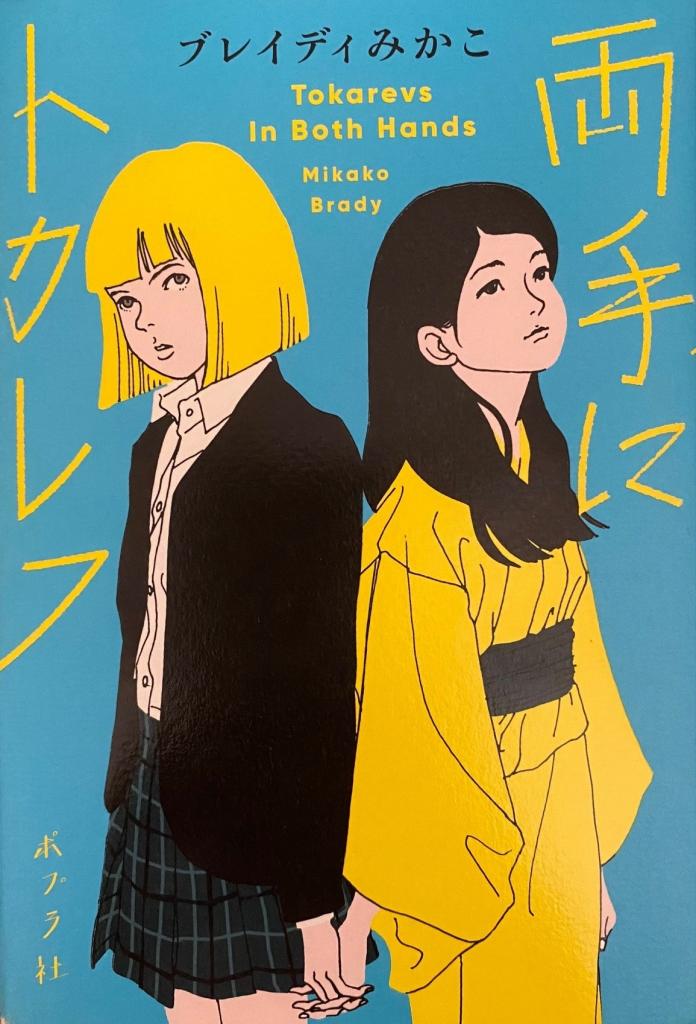

例えば、私が『両手にトカレフ』みたいな本を書くのだって、それまで金子文子なんて知らないような中高生が彼女に関心を持つかもしれない。そのことによって、大正デモクラシーの頃にどんな弾圧があったのかと歴史を勉強してくれるかもしれない。マルクスの名前をちょっと出したりとか、そういうのを本書のなかに散りばめたんです。そういうところから興味を持って、どんどん調べてくれたらいいなと思って書いています。

7月の参議院選の時も日本にいたので見ていますが、良くなる兆しが見えないんですよね。国民の多くが政治に関心がなくなっているんじゃないでしょうか。政治に関心を持つような教育をしてこなかった結果だと思います。

プラカードを振ってなんとかしてくれと権力者や政治家にお願いするだけじゃ足りないんですよね。19世紀末から20世紀初頭にかけて女性の投票する権利を主張した団体のサフラジェットも「言葉よりも行動を」だと言っていました。自分たちでできることをやっていくところから説得力のある言葉も出てくるんだろうし、ボトムからの変化も必要だと思います。

(構成 編集部・三島恵美子、写真映像部・加藤夏子)

※AERAオンライン限定記事