そして庶民の足となるのが「リキシャ」と呼ばれる人力車だ。

「ぼくはカルカッタのリキシャが好きでね。デリーのは撮りたいと思わない。このリキシャはカルカッタならではの風景なんですよ」

ほかの都市ではペダルを踏んで人を運ぶ「サイクルリキシャ」が一般的で、「地面を踏んで引っ張るリキシャはカルカッタだけ。しかも、シンプルなデザインで美しい」。

いまもインドでは伝統的な身分制度「カースト」が影を落とすが、「このリキシャ引きって、カーストでいうと、かなり下なんです」と、説明する。

「この人たちはリキシャがないとホームレスみたいなもので、夜はホテルの前なんかでリキシャの上で毛布をかぶって寝ている。実は、リキシャは彼らのものではないんです。金では買えなくて、レンタル料を元締に払っている。その元締は誰がやっているかというと、警察OB。だから、なくらならない」

写真に写るリキシャ引きのほとんどは、はだしだ。

「客にこき使われてね。どんなに走ったって、稼げる金額は限られているじゃないですか。雨のなかをぬれながら走っているの見ると、切ないんですよ」

■寝かせて「いい味になった」

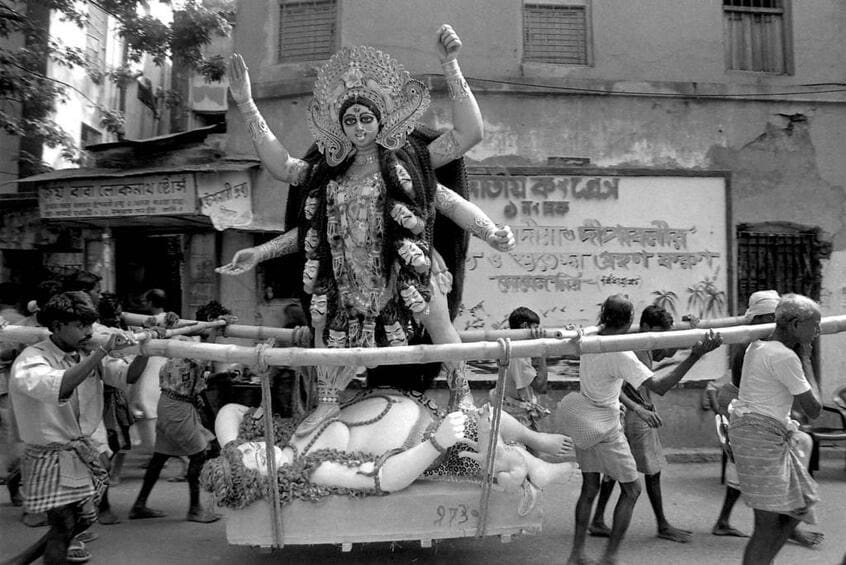

カルカッタはカーリー信仰がもっとも盛んな街で、秋になると、「カーリープジャ」という祭りが盛大に行われる。

「カルカッタの人はこの祭りをすごく楽しみにしている。それぞれのご町内にカーリーの神像や悪魔を飾るんです。それがとてもフォトジェニック」

石川さんは祭りの前になると、クマートゥリという「神様ばかりつくっている地区」を訪ねた。「ここがまた絵になるんですよ」。

道端のいたるところに粘土で巧みにつくられた大きなカーリー像が並んでいる。

「周囲は全部そうですからね。ほんとうにカルカッタらしいというか、ほかの街では見られない風景」

出来上がったカーリーの像をみんなで担いで町内に持ち帰る写真もある。

これらの像は祭りの間、飾られた後、また大勢の人の手によってガンジス川の支流、フグリー川に運ばれ、流される。

「いま思うと面白い時代でしたね。あれからインドはどんどん小ぎれいになっていった。いまは大道芸人があまりいないし、売春街も取り壊されてなくなっちゃった」

そして石川さんはこう続けた。

「写真って、寝かせておくと、『いい味になってきたな』、というものがあります。こんな時代の風景があったな、と」

(アサヒカメラ・米倉昭仁)

【MEMO】石川武志写真展「CALCUTTA」

Place M 9月27日~10月3日