ロンドン、パリ、ニューヨークと比べて、だだっ広いグレーの街。それが数年前までの東京だった。ところが五輪を目前に、東京の景観は劇的な変貌を遂げている。オリンピックイヤーの幕開けに、世界に遜色のない東京の顔を、ジャーナリスト・清野由美さんが建築家の隈研吾さんとともに選んだ。AERA 2020年1月20日号の記事を紹介する。

【写真】国立競技場から墨田区の意外な施設まで…隈研吾と選んだ「東京の顔」8カ所はこちら

* * *

目の前に1枚の絵ハガキがある。東京スカイツリー、隅田川、桜という3点セット。東京から海外の友人に送ろうと、5年前に求めたものだ。しかし、それはついぞ投函されず、机の上に放っぽりぱなしになっていた。

なぜか。当初はこの3点セットが今的な東京だと思ったのだが、冷静に見ると、桜の可憐な花色よりも、足元にべたーと広がるグレーの街並みの方がよほど目立つ。パリなら凱旋門、ロンドンならビッグベン、シンガポールならマリーナベイ・サンズと、世界の大都市が「ここぞ」と誇る景観とは、あまりに差がありすぎる。そんな現実に興が醒めてしまったのだ。

ところが現在。東京オリンピック・パラリンピック(東京2020)を目前にして、東京の都市景観はいたるところで劇的な変貌を遂げている。丸の内、日本橋、虎ノ門、渋谷、池袋と都心の主要エリアを筆頭に、水際から路地裏まで、数年の間に「どうだ、面白いだろ!」と、外に向けて自慢したくなるシーンが次々と登場しているのだ。

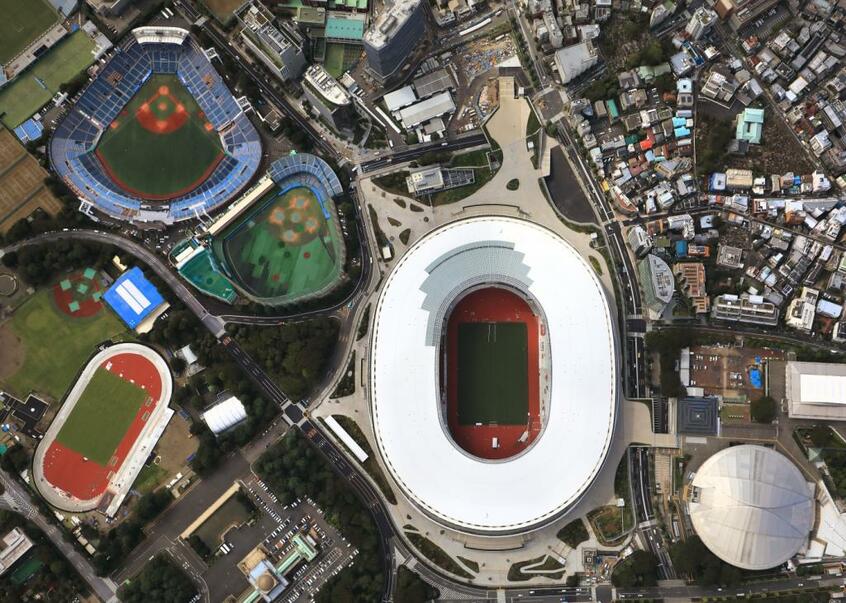

東京2020の話題で言えば、筆頭は何といっても「国立競技場」になるだろう。

外側の軒庇(のきひさし)や屋根の構造に木を多用した競技場は、巨大な建築ながら、周囲の環境に溶け込むというメッセージが込められている。デザインに携わった建築家の隈研吾さんは、その哲学を「負ける建築」と表し、自身のスローガンにしてきた。

隈さんと筆者は、12年前に東京をテーマにした対話編『新・都市論TOKYO』を著したことがある。その時の東京は、規制緩和を機に、いたるところで超高層ビルがにょきにょきと立っていた。慣れ親しんだ街角や横丁が、次々と「勝つ建築」に取って代わられる。それでいて、都市としてのインパクトは北京や上海などアジアの新興都市にはるかに及ばない。そんな中途半端な東京を、私たちは「それでいいのか」と挑発したのだ。

しかし、干支が一巡する間に五輪開催が決まり、インバウンドの爆発的な増加があったことで、東京に目覚めが訪れた。しかもその機運はバブル時代のような港区を中心としたものではなく、墨田、台東区などセントラルイーストや、足立、北区のようなノース方面と、舞台をぐっと広げるものだった。