「未来の日本」への期待は決して小さくない

誕生から3年――なぜ、ミャクミャクは世間に受け入れられ、「愛されキャラ」になったのだろうか。原さんはこう分析する。

「万博への批判は開催前から多々あり、マスコミからも、決してよい評判があったわけではなかった。ミャクミャクにネガティブなイメージが盛り込まれることを心配していましたが、世間の人々の『万博』あるいは、『未来の日本』への期待や希望は、決して小さくはない、ということではないでしょうか」

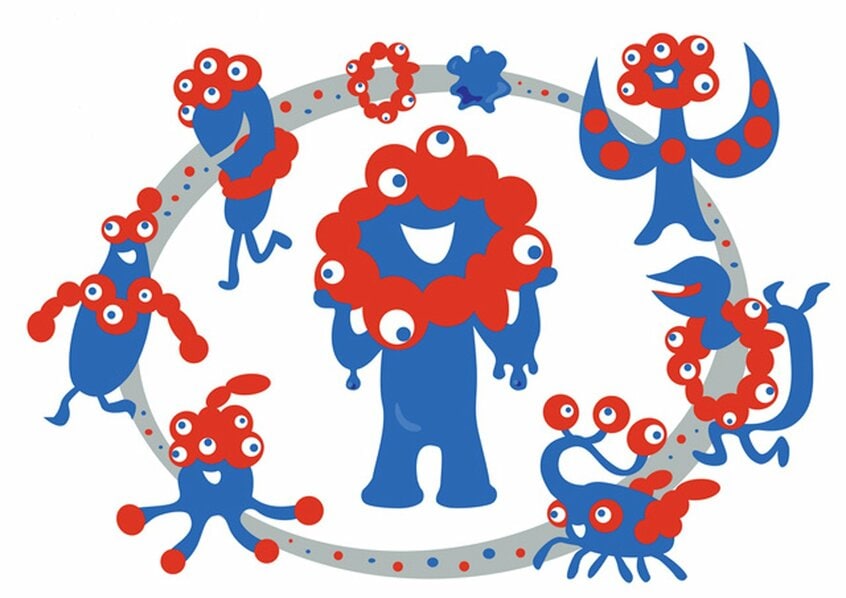

もうひとつ、デザインのプロから見ると、ミャクミャクはシンボルマークとキャラクターの関係性という基本要素や、テーマカラーをベースとしたグラフィックシステムなど、ビジュアル素材や展開のシステムがしっかり連携しているという。

「ビビッドな赤・青・白のコントラストの強い色彩効果や、有機的な造形エレメント、そして時に現れる目玉など、それらがデザインシステムとしてきちんと制御されている。それが奏功して、いい伝達力を生んでいる」(同)

もっと健全に機能していたら

シンボルマークにしても、キャラクターにしても、限定された意味を担うわけではなく、むしろ「空っぽの器」のようなもので、そこに何が入るかによって、効果が歴然と変わっていくもの。だから人気は、想像以上の万博への期待や支持がそこに盛り込まれた証拠、と原さんはいう。

「デザイナーの立場から言うなら、万博にあらゆるビジュアル表現を総合的に管理運用するクリエーティブな組織がしっかり設けられ、健全に機能していたら、ミャクミャクを含め、多くのビジュアルコミュニケーションは、もっと爆発的に成功を収めていたと思います。その点はやや残念です」(同)

確かに、見た目はいいのに、使い勝手が極悪の公式マップなど、記者もデザインに関係する不便を肌で感じてきた。そうした声を受けて、Web版の地図は改善された。

閉幕まであと2カ月。ポテンシャルを開花させた、ミャクミャクの七変化に期待したい。

(AERA編集部・米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ 大阪・関西万博「当日予約」がトホホでも諦めないで 2日で18館を堪能した記者が語る「日本語でこそ」の醍醐味