今夏で戦後80年。戦争の記憶の風化が進む中、戦争の悲劇と平和への願いを訴え続ける女性がいる。2度の空襲で焼け野原を見た女性が次世代に託す「平和のバトン」とは。AERA 2025年8月11日-8月18日合併号より。

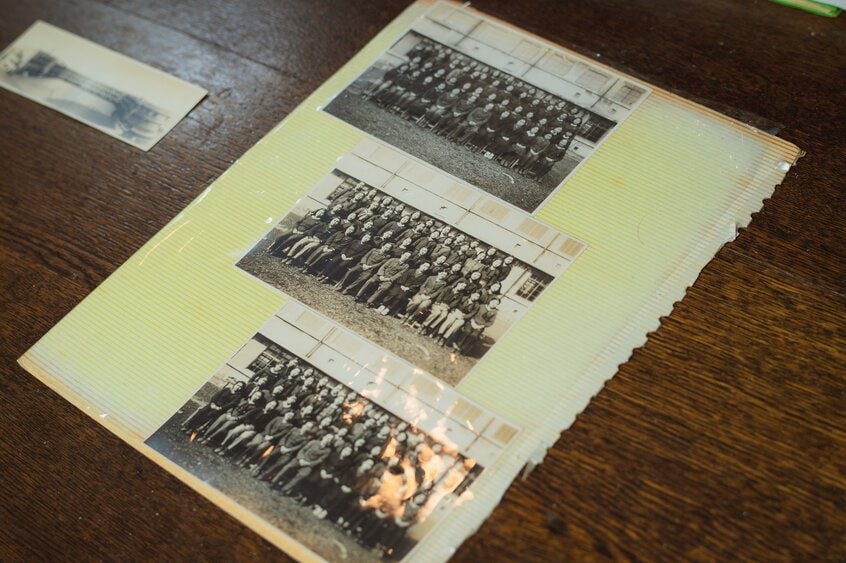

【写真】1948年の高等女学校の卒業写真を見ながら生き残った罪悪感を語る

* * *

戦後80年──。あの戦争を体験した人びとは高齢となり、証言を聞く機会は減っている。そんな中、語り続ける女性たちがいる。彼女たちが未来に託そうとしているのは、「平和」という名のバトンだ。

「平和って何? 明日も今日の続きがあるっていうことよ」

竹内静代さん(94)は言う。

空襲で2度、家を失った。

1度目は、高等女学校に通う13歳だった1945年2月25日。当時、東京の城東区北砂町(現・江東区北砂)に住んでいた。その日は朝から雪が降っていて、午後空襲があった。自宅前にあった防空壕に避難していたが、家は焼夷弾の直撃で焼けた。

2度目は東京大空襲だ。1度目の空襲で自宅が焼かれ、近所の知人宅に世話になっていたが、前夜、いつもと様子が違うので防空壕に避難していた。避難者の叫び声で外に出ると、西の空が真っ赤に燃えていた。炎が迫ってきたので、何も持たず父母と手をとって逃げた。14歳になっていた。

都内を流れる荒川の一番下流にかかる葛西橋を渡り、江戸川区に向かった。対岸を見ると一晩中、燃えていた。夜が明けると、どこまでも焼け野原が広がっていた。

生き残った罪悪感

「今でも、朝焼けが嫌なの。空襲の朝を思い出すから」

夜明けとともに東京駅を目指して歩き、途中で多くの遺体を目にした。

忘れられないのは、親子の遺体。地面に炭のような塊があったが、炎から赤ちゃんを守ろうと抱えたまま焼死した女性だった。他にもこの日、数え切れない焼死体を見た。

「焼け跡を歩いた時の衝撃は、忘れることができません」

戦争が終わり、学校が再開されると級友らと「生きていたのね」と手を取り合って喜び合った。授業が始まると、戦争が終わったと実感した。

「明日も学校に行けるんだわ、明日も先生に会えるんだわ、明日もお友達に会えるんだわって。それがもう嬉しくて嬉しくて」

ただ、多くの友だちや旧友も亡くした。生き残ったことへの罪悪感があり、体験を語るのをためらっていた。人前で積極的に話すようになったのは、70歳を過ぎてから。

戦争はモノをつくるのでなく破壊する。絶対に戦争はしてはいけない。なぜ戦後の80年間、平和でいられたのか。戦争体験者の話を聞き、戦争の愚かさを自分の言葉で次の世代に語ってほしい。二度と戦争を起こさないためにはどうすればいいか問い続けてほしい、と力を込める。

「私たちが子どもの時代は、明日のことなんて考えられませんでした。明日があるというのは、未来があるということ。未来は希望です。希望を持てるのは素晴らしい。未来を生きる人たちが、確実に未来を歩んでいけるように、どうすればいいかをしっかり考えてほしいです」

(AERA編集部・野村昌二)

※AERA 2025年8月11日-8月18日合併号より抜粋

こちらの記事もおすすめ 【もっと読む】東京大空襲で戦争孤児に 伯母の家で「お手伝い」扱いの“地獄の日々” 雪の積もる庭に裸足で引きずり出されて #戦争の記憶