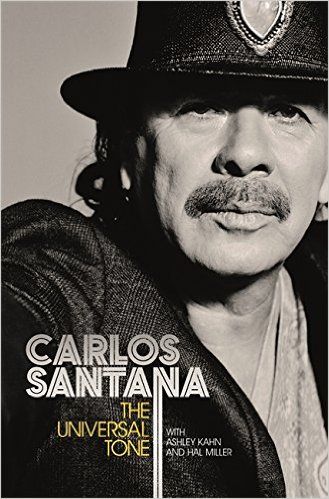

『ザ・ユニヴァーサル・トーン:ブリンギング・マイ・ストーリー・トゥ・ライト』

カルロス・サンタナ、アシュリー・カーン、ハル・ミラー著

●第10章より

俺たちは1970年6月に、サンフランシスコのウォーリー・ヘイダー・スタジオでセカンド・アルバム『アブラクサス(天の守護神)』に着手した。

ファースト・アルバムのレコーディングから1年以上が経過し、バンドは新曲に取り組みながら、次のアルバムの方向性を考えていた。そして、まず最初に取り掛かった曲が、《インシデント・アット・ネシャブー(ネシャブールの出来事)》だった。

俺たちはまた、コロンビアのエンジニア、フレッド・カテロと組んでレコーディングしたいと思った。俺に言わせれば、メンバーは実際、『アブラクサス』以前のサンタナのサウンドを気に入っていなかった。

カテロは、エンジニアとして定評があり、スライ・ストーン、ジャニス・ジョプリン、マイク・ブルームフィールド、アル・クーパー等のレコーディングを手掛けていた。俺たちが『サンタナ』を制作していた時期には、モンゴ・サンタマリアのエンジニアを務めていた。

カテロはコンガの録り方を心得ていると聞いていたが、コンガばかりかエレクトリック・ギターを録る術も心得ていた。だから、俺たちには打ってつけのプロデューサーだった。

俺のギター・サウンドは、『アブラクサス』ですぐにわかるように、以前よりもクリアになりつつあったと思う。俺を特徴づけた要素の一つは、ギターのトーンだ。そして、そのギター・トーンを生み出したもっとも大きなファクターが、新しいアンプ、ブギーだった。

俺が、それを発明した男ランディ(ランドール)・スミスと出会った時、アンプはまだ、名が付いていなかった。俺は彼のアンプを試して、思わず口走った。

「このアンプは本当にブギーするぞ」と。

俺の友達ランディは、その言葉にちなんで、彼のアンプをブギーと名付けた。ちなみに俺は、ギター・ブギーのパイオニア、ジョン・リー・フッカーを通してそれを知った

ランディは、小型のアンプをパワフルにしたことで、功績が認められている。つまり彼は、どんなヴォリュームであろうが、ドライヴさせサステインを利かせて演奏することができるように改造したーとてつもない話だ。

俺のベスト・パフォーマンスのいくつかは、『アブラクサス』に収録されたものも含めて、俺がランディから手に入れたあの最初のブギーを通して生まれた。

当時は誰も彼もが、ジミ・ヘンドリックスやイギリスの連中、あるいはモータウンのセッションに加わるようなR&Bのギター・プレイヤーから、アイデアやサウンドを取り入れていた。だが俺は、心の奥で思い描くことのほうが多かった。例えば、「魂の祈りはどんなサウンドなんだろう? 亡霊の泣き声はどんなものだろう?」というように。

俺のサウンドは、ピート・コージーが後にマイルス・デイヴィスと演奏するものにより近かったと思う。

俺が初めてマイルスと話を交わしたのは、『アブラクサス』をレコーディングしていた最中だった。ある日、スタジオの電話が鳴った。マイケル・カラベロが受話器を取り、「おい、おまえに電話だ」と言った。俺が、「誰だ?」と尋ねると、カラベロは、「マイルスだ」と答えた。

彼はマイルスやジミと親しい間柄だった。だから、それほど不思議な気はしなかった。だが、俺とマイルスは実際、会ったことがなかった。

俺は、「マイルスが何でまた俺と話したいんだ?」と怪訝に思い、「おいおい、そういうふざけた真似はするなよ」とカラベロに言った。

「いや、本当だー彼だよ」

俺が受話器を取ると、うわっ! 紛れもないマイルスだった。彼があのしわがれた囁くような声で言った。

「おい、何をやってるんだ?」

「ああ! こんにちは、マイルス! はじめまして! 今、アルバムを作っているんです」

「で? どんな具合だ?」

「学んでいるんですよねー学んで楽しんでいます」

彼はちょっと含み笑いをした。「オーケー、ただのチェックだ、おまえの。いつまでやるんだ?」

「もう少し時間がかかります、マイルス。しばらくツアーに出ていたんです」

「オーケー、時間をかけすぎるな」

俺たちは長い間、友達だった。彼は俺に電話をかけてきて、「調子はどうだ?」と尋ねたものだ。俺の返事はいつも同じだった。

「学んで楽しんでいるよ、マイルス」。

The Universal Tone

By Carlos Santana, Ashley Kahn, Hal Miller

訳:中山啓子

[次回2/20(月)更新予定]