「ボートマッチ」をハックしている

筆者はかねてから、SNS社会では「物語性」が重んじられていると感じている。その点、当初から「DIY(Do It Yourself)」を掲げ、政党の船出から躍進までをストーリーとして描いてきた参政党は、他党と比べて一日の長がある。

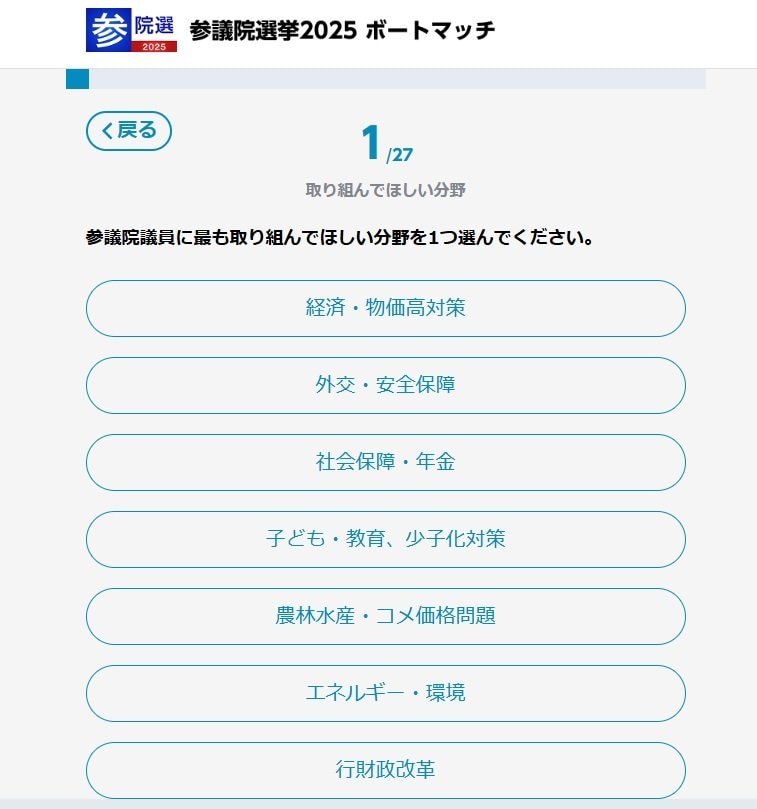

加えて、追い風となっているのは、「ボートマッチ」だ。いくつかの質問から、あなたの主張の近い候補者や政党を絞り込むボートマッチは、いまや大型選挙ごとの風物詩になった。

この試みは、政治に関心を持たせ、候補者の全容を伝える意味において、重要な存在である。ただ、あくまでこれは、きっかけに過ぎない。ほとんどの場合、多岐にわたる論点は「はい」「いいえ」「中立」といった選択肢に絞られて、質問そのものも20問程度となっている。

そのため「メディア側が争点と考えた項目」以外は、候補者・政党の公式サイトや選挙公報、政見放送などで、しっかり確認する必要がある。とはいえ現代人には時間がない。ボートマッチのみで投票先を決めることも珍しくなく、とくにスマートフォンに親しんだ若年層では、より顕著にその傾向が出てくるだろう。

その際にカギを握るのは、メディアが何を“争点”と位置づけるかだ。しかしこれは、各社報道を見ていれば、ある程度の傾向を読み取れる。今回であれば、「憲法(9条)改正」「選択的夫婦別姓/旧姓の通称使用」「同性婚」「防衛費」「女性天皇・女系天皇」「外国人労働者」といった項目が盛り込まれたボートマッチが多いが、どれも昨今のニュースを見ていれば、さもありなんという感じだろう。

中道政党を「あいまい」に映らせる

ここで参政党の優位性が増す。「日本人ファースト」に代表されるように、強い保守色を打ち出しているため、各質問への賛否もまた、きっぱりとした態度になる。その結果、中道政党の回答は、相対的に「あいまいな態度」に見えてしまい、より主張の強い政党が「政権運営を担うべき存在だ」と支持されるのではないだろうか。

ボートマッチの注意点としては、主要争点に絞った質問のため、各政党の「独自色」が見えにくくなることも挙げられる。例えば参政党は、重点政策のひとつに「化学的な物質に依存しない食と医療の実現」を掲げ、「薬やワクチンに依存しない治療・予防体制強化で国民の自己免疫力を高める」などと訴えているが、ボートマッチ結果からは伝わらない。

こうした背景から、SNS上での人気は醸成されていったのだと考える。もちろん参政党は「地上戦」と言われる活動も力を入れている。参院選に初挑戦した3年前から、一気に150人の地方議員を輩出。今回の参院選でも全45選挙区に擁立している「足腰の強さ」は、ネット人気をリアルに波及させる原動力になっている。