物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年7月21日号より。

* * *

「どうして、日本はアメリカにお金を貸してあげているんですか?」

意訳すればそういうことを聞きたかったのだと思う。しかし、初めは質問の意図がよく分からなかった。先日の講演での話だ。

僕の話を聞きにきてくれた老紳士から、「なぜ日本政府はアメリカ国債を100兆円以上も保有しているのか」と質問されたのだ。

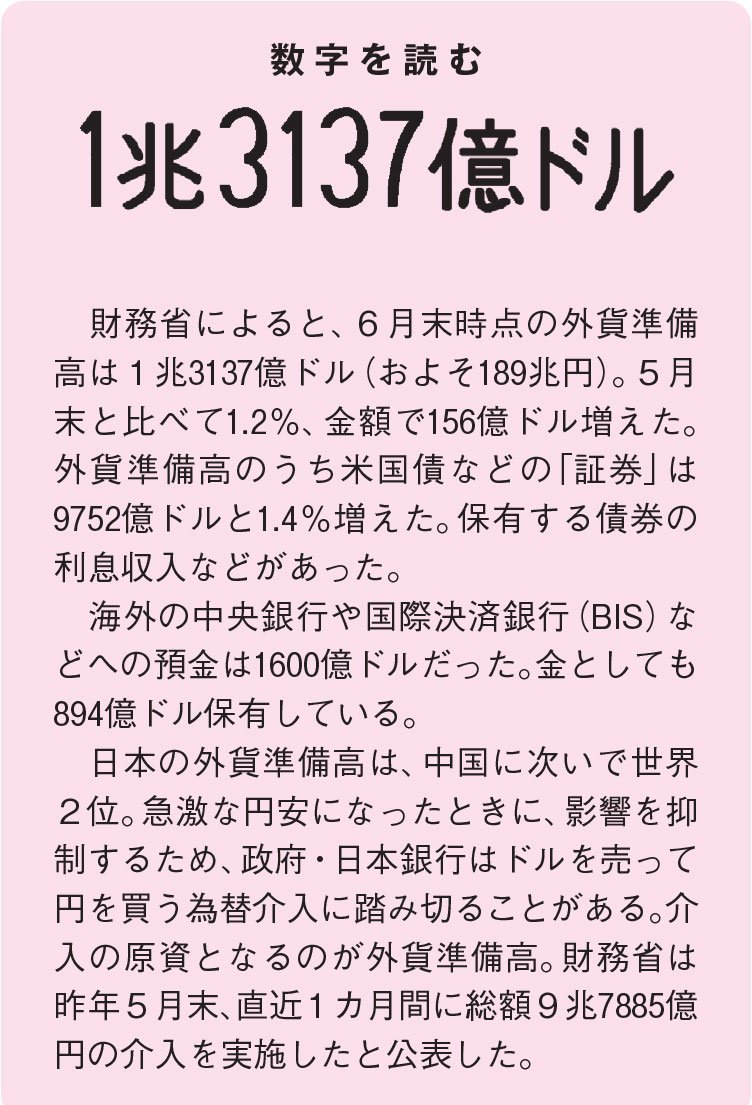

外貨準備として、日本政府はアメリカドルを大量に保有している。経済危機などが起きて、日本円が安くなってしまったときに、たとえば為替市場でドル売り円買いを行うことで、日本の通貨の価値を支えることができる。外貨準備がなければ、ドルを売ることができないので、平時のうちにドルを購入して備えているのだ(円高だったときに円安に誘導するために為替市場で大量のドル買いを行った結果とも言える)。外貨準備高において、日本は中国に次いで世界第2位で、ほとんどをドルとして保有している。

金融市場に飼い慣らされた僕にとって、ドルを保有するならば、信用力の高い米国債がいいと考えるのは自然なことだ。だが、その参加者にとっては、ドルの現金ならまだしも、なぜアメリカ政府の借金である国債を持つのかという疑問があったようだ。なぜお金を貸してやるのか、と。

確かに「借金=悪いもの」という感覚は一般的かもしれない。しかし、現金もまた、多くの場合、その国の中央銀行が発行する借用証書である。デパートの商品券も、価値があるように感じるが、発行元のデパートにとって負債であるのと同じだ。アメリカ政府に貸すか、ドルを発行する連邦準備銀行に貸すかの差でしかない。現金だから安心という単純な話ではないのだ。

これは日本国債についても同じである。参院選を控えて各党が財政支出や国債発行について議論しているが、そもそも「現金や国債とは何か」を考えることは非常に重要だ。